| 大学、公的研究機関、企業等の産学官連携活動において、大きな成果を収め、また、先導的な取組を行う等、産学官連携の推進に多大な貢献をした優れた成功事例に関し、その功績を称えることにより、我が国の産学官連携の更なる進展に寄与することを目的とし、平成15年度より毎年一回行われているもので、今回が7回目となります。 |

| |

| 内閣総理大臣賞 |

■ エルビウム光ファイバ増幅器(EDFA)の開発とその高度化

中沢 正隆 東北大学電気通信研究所 教授

萩本 和男 日本電信電話株式会社 未来ねっと研究所 所長

大越 春喜 古河電気工業株式会社 情報通信カンパニー 部長

[受賞理由]

東北大学の中沢正隆教授は、古河電気工業(株)等の企業と連携し、世界で初めて半導体レーザ励起エルビウム光ファイバ増幅器(EDFA)を実用化した。

従来の光通信技術では、長距離通信の際に光信号を一度電気信号に変換し再度光信号に復元するため、高速通信には不向きであった。本技術は、エルビウムイオンを活性化する光源として波長1.48ミクロンの半導体レーザを用い、光信号を電気信号に直さず直接増強することに成功した。

EDFAは、NTTの大容量・高速長距離光通信システムや、太平洋・大西洋横断ケーブルシステムなど、全世界で情報インフラの必須技術として活用され、世界の光産業を索引している事例として極めて高く評価できる。

|

|

EDFAを用いた光伝送システム(上)と

簡易型EDFA(右) |

|

|

| 科学技術政策担当大臣賞 |

■「EBウイルスを用いたヒトリンパ球由来抗体の大量作製技術」の開発

髙田 賢藏 北海道大学遺伝子病制御研究所 教授、

株式会社イーベック 代表取締役会長

土井 尚人 株式会社イーベック 代表取締役社長

独立行政法人産業技術総合研究所北海道センター

[受賞理由]

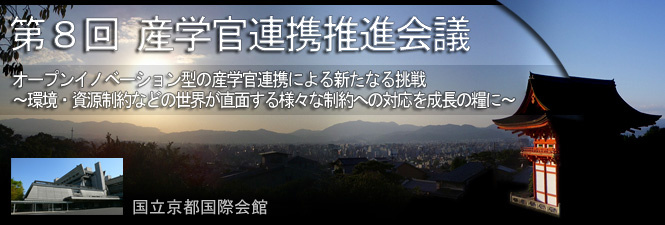

(株)イーベックは、北海道大学髙田賢藏教授のEBウイルスに関する研究成果を基に、高品質な医薬品向け完全ヒト抗体の大量作製技術を開発した。マウスを用いる従来手法に比べて臨床時の副作用が少なく、がんやリウマチなどの幅広い疾患に効果的な新薬開発への応用が期待される。同社は平成15年から産総研認定ベンチャーとなり、安全衛生基準等に則ったバイオ系実験室と研究開発における高いコンプライアンス確保に努めた。また、同社は学官の協力を得ながら抗体作製技術の高度化を進め、平成20年にドイツ企業と大規模ライセンス契約を締結した。「学」の技術を基に、「官」の支援を得つつ、「産」が挑戦することで、極めて優れたベンチャーを生み出した成功例として表彰に値する。

|

イーベックが開発したサイトメガロウイルス抗体産生リンパ球 |

|

|

イーベックの3種類のサイトメガロウイルス抗体による感染阻止 |

|

|

■ 「環境にやさしいナノテクものづくり」拠点形成の推進

石丸 典生 愛知・名古屋地域 知的クラスター創成事業 本部長、

社団法人発明協会 愛知県支部長

丸勢 進 愛知・名古屋地域 知的クラスター創成事業 研究統括、

名古屋大学 名誉教授

財団法人科学技術交流財団

[受賞理由]

愛知県を中心とする東海地域は、自動車、工作機械等を核として、世界有数のものづくり拠点を形成している。そうした地域の強みであるものづくりの「高付加価値化」と省エネルギー・省資源化による「環境負荷の低減」を同時に達成できる「自律型ナノ製造装置」等の開発を目指し、「愛知・名古屋ナノテクものづくりクラスター」構想が推進された。本地域では、これまでにベンチャー企業が4社創出されるとともに、32件の商品化・事業化等が実現されるなど、地域クラスターの形成に向けた取組が着実に進んでいる。また、研究会等を通して、地域の中堅・中小企業への成果の普及が積極的に図られており、本取組の地域社会への貢献は高く評価される。

|

|

|

| 「ナノテクものづくり拠点」で開発された装置 |

|

(左)原子状ラジカルモニターSP型Radimo

|

(右)自律型フォトクリエーター

|

|

|

| 総務大臣賞 |

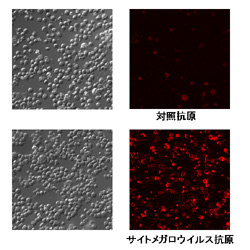

■バス経路検索システム「バスネット」および機能集約型インテリジェントバス停の研究開発

菅原 一孔 鳥取大学大学院

工学研究科情報エレクトロニクス専攻 教授

[受賞理由]

地方都市では、急速な高齢化によって、高齢者のみで構成される家庭の数も増加している。そんな中、自家用車等を利用しなくてもすむ路線バス等の公共2次交通の重要性が高まっている。鳥取大学大学院の菅原一孔教授は日本トリップ有限責任事業組合等と協力しながら、鳥取県内の全路線バス時刻検索機能、観光情報・緊急情報等の提供が可能となる「機能集約型インテリジェントバス停」を開発した。情報通信技術を活用し、利用者にとって有用な情報を提供することによりバス路線の利用者の増加を図り、現在地方都市にとって重要な問題のひとつであるバス路線の維持に対して1つの解決方法を提供したことは高く評価される。

|

|

| 開発したインテリジェントバス停 |

|

バスネットのシステム構成 |

|

|

| 文部科学大臣賞 |

■重イオンビームを用いた新しい育種法の開発

阿部 知子 独立行政法人理化学研究所 仁科加速器研究センター

生物照射チーム チームリーダー

福西 暢尚 独立行政法人理化学研究所 仁科加速器研究センター

運転技術チーム チームリーダー

鈴木 賢一 サントリーフラワーズ株式会社

園芸事業部 生産・SCMグループ 部長

[受賞理由]

理化学研究所とサントリーフラワーズ(株)は、RIビームファクトリーで発生させた重イオンビームを数秒間照射する新しい育種法を開発、10新品種を育成した。これにより、従来の交配育種技術では通常10年かかる育種年限を3年に短縮し、また1/1万と言われる変異率を100倍上昇させることに成功した。

理研では重イオンビーム育種技術を実用化レベルまで向上させ、多様な育種素材を大量照射する生物自動照射装置を開発、サントリーフラワーズでは技術開発の推進とともに花卉園芸植物の製品化により本技術の有効性を示した。

本技術は、多収性・早生・耐塩性などの特性を持つイネの育成に成功するなど、食糧危機の解決策としても期待される。

|

|

重イオンビームを用いて突然変異させた世界初の新品種

(サフィニアローズ) |

生物自動照射装置 |

|

|

■ ダチョウによる新たな抗体大量作製技術を用いた鳥インフルエンザ防御用素材の開発

塚本 康浩 京都府立大学 教授、

オーストリッチファーマ株式会社 代表取締役

[受賞理由]

京都府立大学の塚本康浩教授は、ダチョウの卵黄を利用し、従来のマウスなどを用いる方法に比べ、低コスト(従来の1/4000程度)で大量に、反応性に優れた抗体を作製する方法を確立した。

(独)科学技術振興機構(JST)の支援を受けて設立した大学発ベンチャー・オーストリッチファーマ(株)で高病原性鳥インフルエンザウイルスH5N1の感染力を不活性化するダチョウ抗体を大量作製し、CROSSEED(株)が、インフルエンザ感染防御用の抗体マスクとして販売した。また、他のインフルエンザウイルスや病原体に対する抗体の作製にも成功し、今後も幅広い商品開発が期待できる。

本事例はベンチャー企業同士の連携により、大学発の技術を実用化した優れた事例と言える。

|

|

|

世界で一番大きな鳥類ダチョウ

(京都府立大学研究牧場にて) |

ダチョウ卵とダチョウ抗体マスク

(京都府立大学にて) |

|

|

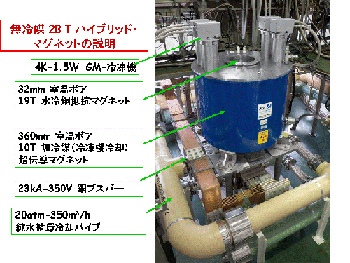

■ 「無冷媒強磁場超伝導マグネット装置」の開発

渡邉 和雄 東北大学金属材料研究所 教授

櫻庭 順二 住友重機械工業株式会社 主席研究員

[受賞理由]

東北大学の渡邉和雄教授と住友重機械工業(株)は共同で、高価で扱いが難しい液体ヘリウムを使用しない、高性能の無冷媒強磁場超伝導マグネット装置を開発した。

従来の液体ヘリウムを使用する超伝導マグネットは冷却作業の難しさ、装置の大型化・複雑化など様々な欠点を有していたが、本装置により、これらを解消するとともに運転コストを約1/20とするなど、画期的省エネを実現した。また、世界唯一の28T無冷媒ハイブリッドマグネットの実現や、新規シリコン単結晶製造プロセスの創出など、技術や市場への貢献も著しい。

本装置は、磁気浮上微小重力を用いたInSbやSi半導体などの新規材料開発など、幅広い分野での活用が期待できる。

(クリックすると拡大します)

(クリックすると拡大します) |

|

無冷媒 28Tハイブリッド・マグネット

|

|

|

| 厚生労働大臣賞 |

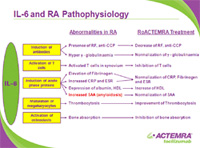

■ ヒト化抗ヒトIL-6受容体抗体(アクテムラ)の製品化

岸本 忠三 大阪大学大学院 教授

永山 治 中外製薬株式会社 代表取締役社長

[受賞理由]

大阪大学の岸本忠三教授らのグループによってIL-6の遺伝子が単離され、自己免疫疾患の原因因子であることが示された。その後、大阪大学ではIL-6研究と臨床応用が推進され、中外製薬ではIL-6受容体抗体の事業化推進が行われ、国産初の抗体医薬品であるヒト化抗ヒトIL-6受容体抗体(アクテムラ)が完成した。アクテムラは関節リウマチの他、今まで治療法のなかったキャッスルマン病、全身型小児関節リウマチなどにも適応され、難病に苦しむ患者さんへの福音になっている。IL-6を標的とした全く新しい治療コンセプトの確立、自己免疫疾患の病態解明などへの貢献も高く、基礎研究から臨床開発試験や生産に至るまで密接な連携による製品化の好事例であり、表彰に値する。

|

|

中外製薬・宇都宮工場の

抗体医薬大量生産設備 |

雑誌「nature」に掲載された

IL-6クローニング |

|

|

関節リウマチにおける

IL-6の作用とアクテムラの効用

|

|

|

■ 「EBUS-TBNAシステム」の開発

仁科 研一 オリンパスメディカルシステムズ株式会社

超音波技術開発部 課長代理

多田野誠一 オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡マーケティング部 課長代理

安福 和弘 Assistant Professor of Surgery, Toronto General

Hospital, University Health Network, University of

Toronto, Toronto, Canada

(トロント大学附属トロント総合病院 准教授)

[受賞理由]

肺癌において、癌細胞が気管・気管支周囲リンパ節の何処まで転移しているかは、予後に大きく影響する因子であり、治療方針を決定する上で極めて重要な情報である。しかし従来の診断法は診断能やコストの観点から何れも一長一短であった。そこでオリンパスメディカルシステムズ(株)は千葉大学他の施設と共同で、気管・気管支経由で超音波画像ガイド下に安全かつ確実にリンパ節へ針を刺し、細胞・組織を吸引採取する「EBUS-TBNAシステム」(超音波内視鏡及び穿刺針)を開発した。これにより低侵襲で安全かつ高い診断能をもつリンパ節転移診断法を実現するこができ、患者のQOL向上に貢献しただけでなく、大幅に検査コストを削減できたことから医療経済削減へも貢献しており、意義深い事例である。

|

|

| 農林水産大臣賞 |

■ 安全なエビ(バナメイ)の生産システム・プラントの開発

マーシー・ワイルダー 独立行政法人国際農林水産業研究センター

水産領域プロジェクトリーダー

野原 節雄 株式会社アイ・エム・ティー 専務取締役

奥村 卓二 独立行政法人水産総合研究センター 養殖研究所

生産技術部 繁殖研究グループ チーム長

[受賞理由]

国際農林水産業研究センターを中心とする産官連携により、垂直循環、過飽和酸素供給および沈殿物回収などの新たな技術を開発・融合させ、世界初となる閉鎖循環式の「屋内型エビ生産システム」を開発し、薬品を一切使用しないバナメイが生産できた。共同研究機関のアイ・エム・ティーは、生産プラントの開発に、養殖研究所は、ストレス評価方法の確立および検証にそれぞれ貢献した。本システムは、操作が自動化・マニュアル化されているため、事業経験がなくても参加でき、また、循環式システムのため、沿岸部のみならず内陸部の遊休地を有効利用できる。本システムの導入により、水産業振興、循環型社会および地域活性化につながり、更に食料自給率向上への貢献が期待できる。

|

|

エビの閉鎖循環式プラント |

|

生産されたエビ |

|

|

| 経済産業大臣賞 |

■ 世界最軽量の汎用小型風力発電システムの開発

伊藤 瞭介 ゼファー株式会社 代表取締役社長

松宮 煇 独立行政法人産業技術総合研究所

エネルギー技術研究部門 客員研究員

荒川 忠一 東京大学大学院 工学系研究科 教授

[受賞理由]

ゼファー社が創造した小型風車の理想のコンセプトを実現するために、東京大学及び産業技術総合研究所が翼の基本設計、解析、実装試験を担当。ゼファー社は回転制御技術や「組木細工」方式を採用した筐体設計と総監修を担当した。その成果は、小型風力発電機の性能や信頼性に関わるこれまでの概念を打破しそのポテンシャルの大幅拡大に成功した。日本国内国立/国定公園や学校への設置実績による環境・エネルギー教育への寄与、欧米諸国で性能と実用性の高さを認められたことは高く評価できる。新エネ導入促進を通じた地球温暖化対策推進に大きく寄与すると共に、電力供給状況の悪い海外地域への展開による国際貢献も期待される。

|

|

|

汎用小型風力発電機

「エアドルフィン」 |

西表島に設置されたエアドルフィン群。

EVの充電ステーションで電力を供給。 |

|

ロンドン郊外のガソリンスタンドに設置されたエアドルフィン。

海外でも幅広く利用されている。 |

|

|

■ 「4次元X線CT装置」の開発

片田 和広 藤田保健衛生大学 医学部 放射線医学教室 教授

遠藤 真広 佐賀県 健康福祉本部 理事

(元 独立行政法人 放射線医学総合研究所 企画部 部長)

東芝メディカルシステムズ株式会社 CT事業部 CT開発部

[受賞理由]

東芝メディカルシステムズは、藤田保健衛生大学や放射線医学総合研究所の臨床医らと共同で、検出器を構成する素子の小型化や高集積化、高性能化等の開発に取り組み、世界で初めて人体臓器を動きある立体画像として鮮明に映像化する4次元X線CT装置「AquilionONETM」の製品化に成功した。本装置では、1回転0.35秒で160mmの範囲の撮影が可能であり、撮影時間の短縮、被ばく量の低減(従来比1/4)や造影剤の低減にもつながり、患者への負担を減らすことができるため、高齢者や乳幼児の検査にも極めて有効である。また、一度の撮影で形態と動態(機能)の検査を行うことが可能となるため、一刻を争う救急救命にも大いに貢献することが期待される。

|

|

| 国土交通大臣賞 |

■ 次世代低公害大型自動車の開発

日産ディーゼル工業株式会社

日野自動車株式会社

独立行政法人交通安全環境研究所 次世代低公害大型車開発・実用化チーム

[受賞理由]

大型ディーゼル車から排出される窒素酸化物と粒子状物質(スス等)を同時に低減する新しい技術を、低燃費のまま早急に実現するために、(独)交通安全環境研究所は日産ディーゼル工業(株)、日野自動車(株)等の企業と共同し、次世代以降のクリーンかつ実用性の高い大型車及び大型車用エンジンであるDME(ジメチルエーテル)トラック、CNG(圧縮天然ガス)自動車、IPT(非接触給電)ハイブリッド自動車、スーパークリーンディーゼルエンジン、LNG(液化天然ガス)、FTD(合成軽油)トラック及び水素内燃エンジン等を開発した。普及に向けて不可欠な技術・認証評価方法と製品開発を一体化して実施しており、開発終了と同時に実用化が可能である点は高く評価できる。

|

|

交通安全環境研究所・自動車試験で

高速走行試験中の大型DMEトラック |

羽田空港内で実証試験中の

非接触給電ハイブリッドバス |

|

|

■「草の根ITS」の導入・推進

熊谷 靖彦 高知工科大学 教授

高知県土木部道路課

筒井 啓造 測研社

[受賞理由]

「中山間道路走行支援システムの開発および普及」「道路情報提供装置(KL1型:高知県仕様)」「ノーガード電停対策システムの開発および普及」を柱とする「草の根ITS」は、高知県、高知工科大学、測研社が主体になり、地域の産業育成を目的とした地域活性化活動であり、地場企業であるITS高知や光電設など多くの企業が開発に参画した、産学官連携のベストプラクティスと言える。成果の一つである「中山間道路走行支援システム」は、高知県をはじめ7県で採用されており、地域ITS関連システムの代表例として、国内外から高い評価を受けているとともに、類似活動はアジアでも今後展開することが期待されている。

|

| 中山間道路走行支援システム |

|

|

| 環境大臣賞 |

■ 「木質バイオマスを全量燃料にするパイロコーキング技術」の開発

林 潤一郎 九州大学 教授(元 北海道大学 教授)

上杉 浩之 バイオコーク技研株式会社 代表取締役社長

[受賞理由]

九州大学林潤一郎教授とバイオコーク技研(株)上杉浩之社長等は、バイオマスの熱分解により生成するタールをアルミナ固体の表面で迅速に分解し、バイオマスをタールフリーの燃料ガスと炭化物(バイオコーク等)に転換するパイロコーキング技術を開発した。バイオコーク等は、自重の20%以上の水素を発生させる特徴を有し、容易に安価で運べる有望な水素源として評価できる。さらに、本事例では、北海道下川町森林組合等との協力体制のもと、木質バイオマスをその集積サイトにおいて燃料として利用しながら、同時に、バイオ燃料需要地に供給可能な高品位燃料・素材も生産するコジェネレーションシステムを構築している。

|

|

|

パイロコーキングシステム

|

|

|

| 日本経済団体連合会会長賞 |

■ 世界初・水素材料に関する先端科学研究センターを設立

-世界の頭脳が集結した産学官連携拠点-

村上 敬宜 独立行政法人産業技術総合研究所

水素材料先端科学研究センター 研究センター長

九州大学 理事 副学長

麻生 渡 福岡県 知事

[受賞理由]

水素材料先端科学研究センターは、産総研の高圧水素材料技術の蓄積と、九州大学の水素利用技術の先進性を融合させた、水素材料に関する世界初の研究拠点である。同センターと水素関連企業は霞ヶ関水素ステーションの蓄圧器(鏡部や胴部)の疲労き裂進展解析などの健全性評価を行い、安全利用に向けた技術指針を提供した。また(社)日本自動車工業会と協力し、燃料電池車に必要な高圧水素と材料に関する技術情報を発信している。福岡県が主導する福岡水素エネルギー戦略会議は、500社以上の企業が参加し、継続的な人材育成や同センターの知見を活用した水素関連技術の開発等を行っている。福岡県に立地する研究拠点、水素関連企業の能力を結集した様々な取り組みは、水素利用社会の実現に大きく貢献している。

|

|

|

霞ヶ関水素ステーション蓄圧器

鏡部の外部(上図)と内側(下図) |

水素材料先端科学研究センター

実験棟の開所式

|

|

|

| 日本学術会議会長賞 |

■ 「大規模糖鎖解析装置及び疾患マーカー探索技術」の開発

西村紳一郎 北海道大学大学院先端生命科学研究院 教授、

産業技術総合研究所招聘研究員

近藤 裕郷 塩野義製薬株式会社 執行役員医薬研究本部長

システム・インスツルメンツ株式会社

[受賞理由]

塩野義製薬(株)は北海道大学との共同研究施設「シオノギ創薬イノベーションセンター」を開設し、新規創薬標的分子の解析や独創的な創薬技術の開発を実施している。国立大学法人の敷地内に民間企業の研究施設が建設されたのは全国初である。また、システム・インスツルメンツ(株)と北大は共同で、世界初の糖鎖自動解析装置「SweetBlot」を開発し、従来の数百倍の処理速度で、2倍以上の種類の糖鎖の検出を可能とした。さらに北大はこの装置を用いて、高い精度で健常者とがん患者を区別できる新規糖鎖バイオマーカーを、世界に先駆けて発見した。国内外の製薬、診断薬企業の注目を集めており、新たな連携から診断薬開発が促進されることが期待される。

|

|