第1分科会「高齢社会フォーラムin東京」

「人生100年、誰もがいきいき まちづくり」

- コーディネーター

- 木村 民子

(NPO法人高齢社会をよくする女性の会 理事、絵本アドバイザー) - パネリスト

- 佐々木 都

(旅館女将) - 小堀 鴎一郎

(社会医療法人社団 堀ノ内病院地域医療センター在宅診療科 医師) - 奥山 千鶴子

(NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 理事長)

〈要旨〉

第1分科会では、「人生100年、誰もがいきいき まちづくり」をテーマに、パネリスト2名による社会活動の発表が行われました。奥山千鶴子様は、日常生活の介護予防や日常生活相互支援事業と、子育て支援というものを結び付けて、子育て世代と高齢者の人たちを結び付ける活動を行っています。少子高齢化の課題として、お年寄りが支援を受ける側だけではなくて、みんなで支え合い世代間交流しながら、世代を支え合うまちづくりを目指しています。小堀鴎一郎様は、『自分がどういうふうに生きるか。どういうふうにして死にたいかということも含めて、それを確固たるものを自分で持っていることが、その人の老後の幸せにつながる。』を信念に、在宅医療は延命治療ではなく、個人の生き方を尊厳することの大切さを実例を挙げて紹介いただきました。

【木村】 皆様、こんにちは。今日は、この第一分科会にようこそお出でいただきました。今日は一年で一番寒い大寒ということですけれども、比較的暖かくて、何よりでした。お忙しい中、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。私が、この第一分科会のコーディネーターを務めます木村民子と申します。この分科会は、樋口恵子が理事長をしております「高齢社会をよくする女性の会」が、運営を任されております。自己紹介させていただきますと、私はこの高齢社会をよくする女性の会に、ほぼ20年以上活動を共にしておりまして、今は理事をしております。人生50年とか、ちょっと前まではそう言われておりましたけれども、私は50歳の時に、実は、文京区の区議会議員に立候補いたしました。と申しますのも、実は、ここにいらっしゃる小堀鴎一郎先生のご実家の森鴎外さんの観潮楼のすぐそばで生まれ育っております。今日は、小堀先生にはご近所のような親しみを感じております。そういうわけで、50歳で区議会議員になり、65歳である大学の非常勤講師を務めました。70歳まで務めて、古希を記念して、先ほどチラシも置かせていただきましたけれども、本を出版いたしました。そして、今は、朗読のボランティアとして老人ホームで活動しております。人生100年、生涯現役で過ごしていきたいなと思っております。どうぞ、今日はよろしくお願いいたします。

それでは、第一分科会、のテーマをご説明したいと思います。「人生100年、誰もがいきいき まちづくり」と題しまして、今回行いますのは、これからの長寿社会、少子高齢化と言いますけれども、人生100年時代は、高齢者自身が高齢者を支え合う、そして、元気で活動できるようにということで、そういう地域のまちづくりも含めて、交流を通して活性化を考えていこうという、そういう狙いがございます。それで、今回、パネリストの方をお呼びいたしましたのは、小堀鴎一郎先生、そして、奥山千鶴子さんです。今のテーマにふさわしい方をお招きしましたので、後ほどじっくりお話を聞いていただきたいと思います。本来なら、もう一方(ひとかた)、パネリストの方をお呼びしていたのですが、92歳の方で、また、後ほど詳しく説明申し上げますが、今回は欠席されてしまいました。と申しますのも、2、3日前に、なんとインフルエンザにお罹りになってしまいまして、本当に残念ながら、申し訳ないけども、お休みさせてくださいということを電話いただきましたので、今日は、お二人にたっぷり、お話を伺いたいと思います。 それでは、早速、パネリストの方をご紹介したいと思います。まず、小堀鴎一郎先生です。

【小堀】 よろしくお願いいたします。

【木村】 それから、お隣が奥山千鶴子さんです。

【奥山】 よろしくお願いいたします。

【木村】 実は、各世代の方をパネリストにお呼びしようと思いまして、小堀先生は80代、奥山さんは、ウン十代ですね。佐々木都さんは、90代の方ということで来ていただこうと思ったのですが、残念ながら、そういうふうにもなりませんし、順番としてはお年の順という訳にもいきませんので、まずは、お若い方からトップバッターとして、奥山千鶴子さんにお願いしたいと思います。奥山さんは、プログラムの略歴のように、いろいろな肩書をお持ちです。それで今日は、今、当面活動していらっしゃる、力を入れていらっしゃる活動をパワーポイントでご説明いただくことになりました。では、奥山さんよろしいですか。それでは、お願いいたします。

パネリスト 奥山千鶴子氏のお話

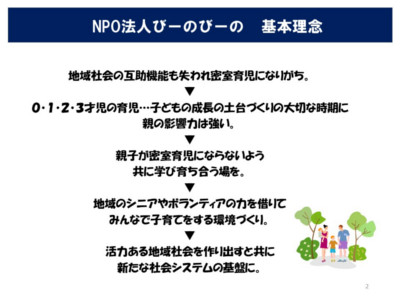

【奥山】 はい、皆さん、こんにちは。こういう会場で若い世代からと言ってもらえると、なんかとてもうれしく感じることです。 「NPO法人びーのびーの」というのは、実は、本来の活動は子育て支援です。2000年から子育て支援活動を開始いたしました。私自身が子育てで、うまく子育てができないということもあり、第一子出産をしたときに、阪神淡路大震災、25年、6年前になりますかね、あの時、ちょうど長男の育休中で子育てをしておりました。バブル期に仕事をしておりましたので、阪神淡路の大地震があり、その後、皆さん覚えていらっしゃいますかね、その後地下鉄サリンでしたよね。1月に大地震、そして、3月にオウムの事件ということで、とても心が休まらない。そういったときに赤ちゃんを産んで、仕事しているだけではない、やはり、自分の生活を守るとか、地域に関心を持つとかいうことが芽生えまして、それで思い切って仕事を辞めて、地域に入る、いわゆる専業主婦になるという選択をしたんですね。それは、ほんとにあこがれの専業主婦でした。ですけれども、全然うまくいかなくて、それならば、地域で支え合いを自分たち自ら親たちで進めていこうということで、法人を作りました。

■のびのび育つ地域づくり

のびのび親も子も育ちたい。だから、NPO法人びーのびーの、そういった地域づくりをしていきたいというのが私たちの地域づくりのスタートでした。0、1、2、3歳は、子どもの成長の土台、とても大事な時期と言われながら、親の影響力が強いです。さらに核家族ですから、おじいちゃん、おばあちゃん、地域の人の支えをもらって子育てをするということが、なかなか都会ではできない。そんな中でいろんな方に子どもに関わってもらい、そして、すくすくのびのび育っていく、そういった環境を親自身も地域に働きかけて作っていくことが大事ではないか。そんなことで地域の交流の広場を商店街の中に、主婦の親たちがお金を出し合ってスタートするというところからのスタートです。実は、これが、2年後には国の補助金が入って、最初の補助金はしかしながら、家賃も賄えないぐらいの補助金だったんです。ですけれども、少しずつお金もいただけるようになり、自分たちもNPO法人として、いくつかの事業を受託できるようになってまいりました。そのスタートですけれども、やはり、私たち当事者の親たちだけでは、なんとも心もとないわけですね。それを支えてくださったのが、シニアの方々でした。今日もシニアの団体の方、いらっしゃると思うんですが、ニッポン・アクティブライフ・クラブという団体さんの支部が横浜にございまして、その方々、スタートした時点から、例えば、会計のこと、銀行を退職されたシニアの方が教えてくださったりとか、組織の作り方ですとかね。そんなこともありましたし、子どもたちの見守り、これをシニアの女性の方が、広場、交流の広場に入ってくださったり、そんなことがなければ、私たち、この活動をスタートできなかったというふうに思っております。

これは当時の、お母さんたちですが、なんとこの方たちが、20年たった今、この広場のスタッフになってくれているんですね。ですから、地域で支援の循環が進んでいくということは、まさに大事なことだなって。ここを利用した保護者の方が、ここで支援されたから、今度は支援者側に回ろうと思っていただけたというのが、とてもうれしいです。商店街は車が通りませんので、三輪車でこうやって子どもたちが乗り回しているところ、これそんなに古い写真ではないのですけれども。ベンチが置いてあるんですが、高齢の方が散歩がてらベンチに座ってらっしゃる、そこを三輪車で子どもたちが、お母さんが見守る中で遊んでいる。そこにシニアの方が声をかけてくださる。今、地域では、地域福祉計画ということで、なんか私たちのまちのために、なにかやろうという動きがあると思いますが、この地区は、ベンチを作ろうという活動なんですね。ベンチをたくさん作って、まちに置いてあるんです。大体、ベンチを置いてあるところには、お花が植えてあったり、商店街だったり、そして、そのベンチがあることでコミュニケーションが生まれるということを狙っているわけですが、ほんとにこの商店街にもベンチがあるおかげで、子どもたちが、迷惑だ、うるさいということではなくて、そこに一緒にいて、声を掛け合うという環境になっております。商店街って優しいですね。子どもの声をにぎわいだって言ってくださるわけなんですね。子どもの声が迷惑だなんていう、保育園に反対するという報道もございますけども、やっぱり、私たち商店街で活動して良かったっていう方が大きいなあというふうに思っております。このちいちゃな施設だけではなくて、こういった親子の交流の場というものも、横浜市から受託するようになりました。みなさん、こんなものが今は必要なのかと思われたかもしれません。以前であれば、井戸端とか、縁側とか、そういう町にあった機能が、今は失われて、無いんですね。隣の人の子育て見せてくださいというような、そういった社会ではありませんので、街の中に親子の交流の場というものを作って、あえて出会いというものを作らなければ、ほんとに知り合えないというのが、今の現代社会だと思います。私は、その活動を20年横浜市港北区でやってまいりました。これは、全国に活動も広がって、保育所等に併設されているような支援センター、子育て広場、子育てサロン。いろんな言い方はされるのですけど、全国に7000か所以上ございます。皆さんの市町にもあると思います。目標は中学校に一か所です。高齢の地域包括支援センターも中学校に一か所、目標ですよね。子育ての居場所も中学校に一か所、目標ですから。私共、活動しております横浜市港北区、高齢の地域包括支援センター。横浜では、地域ケアプラザという名前になっておりますが、ちょうど中学校区に一か所です。私たちの子どもの居場所も中学校区に一か所。ちょうど数が合っているということで、良かったというふうに思っております。

■Sボラさんの活躍

このような活動がメインでございます。そして、ここにはシニアのボランティアさんが、たくさん関わってくださっております。それを、私たちは、Sボラさんと呼んでいます。なぜ、Sボラさんかということですが、素敵のS、スーパーのS、スペシャルのS、それで、いつもありがとうございますSボラさんと呼んでいます。やはり、私たち世代から、シニアの皆さんと呼んでいいのか、なんと呼んでいいのか戸惑いがあります。こう呼んでほしいというのがきっとおありだと思います。ですから、そういう意味で、もうちょっといろんな意味で、大変感謝を込めてのSボラさんという名称になっています。毎月お庭の手入れに来てくださる方、建物の修繕、なんでもござれですね。頼れるI王子と呼んでいます、私たちね。何か不具合があったらなんでも直すよって、来てくださる。シャイなAさん、利用者が来る前に玄関、庭の掃除。バルーンづくりも黙々と。子どもにとっても優しい。それから、Tさんが来ると子どもたちはうれしそう。遊んで~と集まってきます。老若男女、いろんなこと。ほんとに、私たち、いるだけでもいいので来てほしいって、お願いしています。皆さん、ちょっとここにお写真を入れられなかったのですが、こんな形で多くの方に赤ちゃんが見守られて育つことが、とても今、貴重な体験というふうに思っています。もう同居、三世代同居、なかなか厳しいですし、同居がいいって希望があっても、若い世代の方は、やはり、転勤、仕事の都合で、なかなかご実家に近いところに住めないということもありますので、ある意味、地元の、地域のお孫さんに関わってほしいと、そういう思いでもあります。男性の方も多いですね。私たちは、この老若男女で子どもに関わるということが、赤ちゃんにとって、とっても重要なことだと思っています。一つは、同質性の緩和です。やっぱり、お母さんたち、お母さんと子どもだけだと、やっぱり比べちゃうんですね。うちの子のほうが、なんか、ハイハイするの遅いような気がするとか、ほんとに後から考えれば、ちょっとした差なのに一喜一憂する毎日です。ですが、シニアの方が、大丈夫よとか、それぞれだよとか、言っていただくことで、どれだけ救われるか。また、どうしても女性が多い環境ですから、ちょっと活発な男の子を連れているお母さんは肩身が狭いんです。そこにおじいちゃん世代がいらっしゃいますと、なんか、とっても応援してもらえているような気がするとか、受け止めてもらっているような気がするというふうにおっしゃいます。

■まち全体が保育園

そして、子どもにとっては、社会に対する信頼感ということですよね。お母さん、お父さんは、もちろん大事です。ですけれども、僕や私に関わってくれるおじいちゃん、おばあちゃん、おにいちゃん、おねえちゃん、いろんな人がいるんだ。これ、社会に対する信頼ですよね。なんか、生まれ落ちたこの世の中は、とてもいい所だというふうなことを、言葉では表せなくても、身体で体験するということが、赤ちゃんにとってどれだけ貴重なことか、ということを日々の活動の中で実感している点です。そして、私共、ちいちゃな保育園もやらせていただいています。でも都会なので園庭がないんですね。だから、この保育園のコンセプトは、「まち全体が保育園」ということなんです。「ちいさなたね保育園」という名前ですが、ちいさなたねから大きく育つということで、シンボルの、ちょっと人工の木が受付にありまして、季節ごとにこれが桜の木になったり、紅葉になったり、蓑虫がつり下がったり、いろんな作品が掲示されるような、そんな木なんですね。これがシンボルなんですけども、どんどん外に行くということで、いつもまちの人たちとこうやって出会いがあって、やあ今日も出会えたねということで、みんな、子どもたちの名前まで覚えてくださっています。まちが保育園で、この子たちは親とまちを歩いていても、地域の人たちから、何々君、何々ちゃんって呼ばれる関係性なんですね。親の方がびっくりします。あの、おじいちゃん、おばあちゃん、誰だろう。つまり、赤ちゃん、子どもたちのほうが、親より地域デビューが早いということですね。でも、そうやって子どもたちが地域の人たちと知り合っているからこそ、親は地域で子育てをしているという実感を得られるのじゃないか、というふうに思っています。転入等で馴染みのない土地で、子育てのスタートを切る人たちが多いんです。その中で子どもたちを受け入れて、子育て家庭を受け入れてくださるということは、何にもまして子どもたちのふるさとづくり、それから、お父さん、お母さんたちの子育てのスタートには、非常に貴重なことだというふうに思っております。

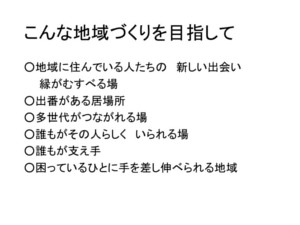

■新しい課題への挑戦

そして、最近、17年目の春、私たちは、新しい課題に挑戦しようと思いました。これまでお世話になったボランティアさん、そして、地域に感謝を込めて、これからの高齢化社会に向けて、自分たちも向かっていく将来だから。地域に住んでいる人たちの新しい出会い、縁がむすべる場、出番がある居場所、多世代がつながれる場、そして誰もがその人らしくいられる場、誰もが支え手、困っている人に手を差し伸べられる地域、そんな地域を作っていきたい。出会いから交流・活動へということで、今、私たちのスタートを支えてくださったボランティアさん。60代だった方が80代です。その方々の支える側として、私たちがこれだけお世話になってきたということもあり、こういった活動を展開していこうということで、地域にあった一戸建ての、ご縁のあった、使われていなかった一戸建てをお借りして、内装も手を入れまして、自分たちで敷石も敷きまして、網戸も張り替えまして、ふすまも張り替えまして、みんなスタッフ、ボランティアで活動して、改修させていただいて、この庭のある素敵な一戸建てですね。こちらで3年前の春にスタートいたしました。皆様の手元に「COCOしの通信」という通信を一枚配らせていただきましたが、それがこの場所です。みんなでということで、お庭の植栽、草抜き、いろんなこと、お手伝いもいただきまして活動をスタートいたしました。こんな声がありました。「どんな場所か楽しみにしていました。庭が広くて、落ちつくね。とても癒される空間ですね。地域にはいろいろ力を発揮できるひとがいるよ。できることは手伝いたい。ここにできて良かった。お庭の手入れに来るよ!」こんな声が聞かれて、スタートをしたんです。

今、月曜日は体操などをする時間、のびのび会というのを午前中、毎週やってます。食事つきです。だいたい10人から15人ぐらいかな、いらっしゃっています。そして、火曜日、木曜日には、お子様の預かり、グループ保育というのもやっております。水曜日、木曜日、一番人気は健康マージャンですね。4プログラムぐらいあります。あと、コーラスの会も二つぐらいございます。そんなふうに地域の方々が講師となって、ボランティアで運営をしていただいて、私たちは毎日ランチを提供させていただくということで、子どもとそれからお年寄りのそういった居場所の提供をさせていただいております。食材の提供も多いです。こんなことでお食事も提供させていただいております。

グループ保育の様子ですけど、子どもたちは多くて6組ぐらいでしょうかね。近くに大きな岸根公園というのがありましてね、お天気が良ければ、ほとんど、準備ができたら公園に遊びに行って、そして戻ってきてお弁当を食べる。そして1時ぐらいにお母さんが迎えに来る、というようなことですけど、時にはシニアの方とも交流しながら、イベントの時には、ほんとに鬼になっていただいたり、いろんな活動でもご協力をいただきながら、このグループ保育というのをしております。これは保育園とはちょっと違って、お母さんが就労しているわけではないんです。ちょっと下の子が生まれて、上の子の遊びに付き合いきれないとか、幼稚園に行く前にちいちゃなグループで保育をしていただきたいとか、いろんなニーズがあります。そういったような行政ではできない支援をここでさせていただいております。やはり、NPOというのは、行政がいろいろしてくださるのですが、全然足りないんですね。高齢の方もそうだと思います。そういった隙間を埋めていくような活動ということで、このような保育もさせていただいています。

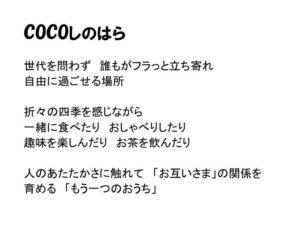

日々の暮らしの中では、こういうふうにお年寄りの膝元で赤ちゃんが抱っこしていただけたり、それから、何気ない会話の中で地域のいろんな情報がもたらされたり、そのようなことです。月に一回だけ、アルコールOKのプレミアムナイトというのがございまして、民謡の会だったり、地域にすごい方が住んでいらっしゃいます。映画監督さん、ドキュメンタリー映画を撮られた方。この間、見せていただいたら、自分のおばあちゃんのドキュメンタリー映画なんですけど、たぶん、認知症のおばあちゃまなんですね。でも、その自分のおばあちゃまを撮影した映像などを見せていただいたり、ほんとに地域には人材がたくさんいるなあというような実感を得ております。こういった地域の方を講師としたプレミアムナイトの開催など、世代を問わず、誰もがフラっと立ち寄れ、自由に過ごせる場所、折々の四季を感じながら、一緒に食べたり、おしゃべりしたり、趣味を楽しんだり、お茶を飲んだり、人のあたたかさに触れて、「お互いさま」の関係を育める「もう一つのおうち」。そういうことで、COCOしのはらは、子どもから高齢者まで、ここで一緒にということで、「COCOしのはら」という名前でさせていただいております。

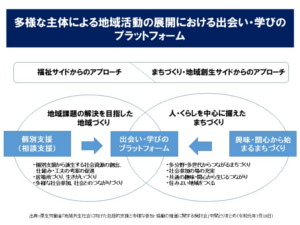

私たち、子育て支援からスタートしている団体ですけれども、一つは、課題を抱えた福祉サイドから応援していく個々のご家族、それから生活されている方、応援していくというところと、それから趣味とかグループでつながった人たちで、まちで出会う、この二つの方向で、出会い・学びのプラットホームが確立されたらいいなあ、そのお手伝いをさせていただきたいという思いで、地域に根ざした息の長い活動をしてきたいと考えております。本日は、ご清聴ありがとうございました。

【木村】 はい、ありがとうございました。ほぼ、時間どおりに終わらせていただきました。奥山さんのそのエネルギッシュな活動ぶりに皆さん大いに刺激されたのではないでしょうか。子育て世代と高齢者をつなぐ活動をまちぐるみで行っているというのは、とても魅力的な取り組みだったと思います。ありがとうございました。続きまして、小堀鴎一郎先生にお話しいただきます。小堀先生は、皆さん、よくご存知かと思いますが、NHKのドキュメンタリー番組で、「在宅死、死に際の医療200日の記録」というのが放映されました。再放送もありましたので、ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけれど、それを基に下村幸子さんという映画監督が映画にしました。それも去年公開されましたけれども、『人生をしまう時間(とき)』という映画です。これ、私も拝見しましたが、ほんとに身に詰まされるというか、深い感銘を受けた作品でした。それでは、先生に今回は、3例ほど、在宅医療で出会った患者さんについて、お話をしていただきます。よろしくお願いいたします。

パネリスト 小堀鴎一郎氏のお話

【小堀】 最初の画像は、たまたま、私の友人が、こういう高齢者がいますよということで、送ってきてくれたものですけれども、九州大牟田市に住む89歳の要介護の女性が、市の支援を受けて配達の仕事をしています。ただ、この方を見た高齢者の方々が、自分も同じような生活ができるとは思わない。大多数の高齢者の方が、この方とは違うんですよね。世の中のほとんどの80歳、90歳の方は、健康とか、お金とか、後援してくれる組織とか、大牟田市のような、そういうものに全く支援を受けない、全く孤立無援といいますか、特に、私が日常接している患者さんというのは、家族にさえも支援を受けない人がいますから、じゃあ、そういう人たちはどうしたらいいのか。そもそも、内閣府とか、それに何と言いますか、お国というのは、そういう人たちに勇気を与えるような働きかけをすべきものではないかなと、そういう気がするんですが。この人は、非常に恵まれた人で、この人自身は大牟田の後援することも結構ですし、立派なことですけれど、そうでない人の話を3人ほど、私が経験した中でお話ししたいと思います。

■1人目のケース

最初の方は、この次に説明がありますけれど、独居で何回か入院を繰り返されて、一年のうち何回か、次のここに説明がありますけれど、25年6月、26年、何回も、10回ぐらいですかね、なんか意識喪失の発作があって、何回も救急搬送されて、我々の病院に入院して、いろいろ調べたんですけど、結局、原因はないんです。てんかんでもない。私が関わった契機となった最初の入院は、平成30年の12月で、原因不明の熱が出る。この方は、非常にその、何と言いますかね、自分がこうと決めたら、その道筋を守るという、そういう性格もそうなんでしょうね。途中に出てきますけれど、そもそも、この方は若い時に非常に親しい友達が亡くなったんですね。そこに、あまり深い思いもなくて、お葬式か何かの時に行ったら、上の息子の枕が涙でびっしょり濡れていた。その時、自分は、非常に強く突き動かされて、親友でしたから、そのご主人ともある程度親しかったんでしょう。その後釜に入って、その枕ぐっしょりが契機となって、後妻となって、兄妹を育て上げたんですね。育て上げて、ご主人は亡くなった。それから連れ子は、立派に成人して、この平成30年、不明熱で入院して、いよいよ退院となるときに、本人の意向もあまり聞かないで、二人の、実の子ではありませんが、それから行政、そういった人が、これは施設に入れようと。それは無理ないと思うんですね。これだけ入院を繰り返して、その度に救急車で搬送されるわけですから。で、原因がわからない。歳はどんどん取ってくる。86歳ですね。ところが彼女は、絶対に家へ帰ると、つまり、施設には行かない。その原因は猫なんですね。コウちゃんという猫と暮らしたい。そこで病院関係者と介護関係者が家族と打ち合わせる担当者会議の席上で、彼女は、断固、自分の家に帰ると言い張ったんですね。そこまで言うんならと、私も彼女を応援して僕が責任持つから、一応、何とか帰してみたらということで家へ帰ったんですね。まあ、猫と暮らして、大変幸せで、これがコウちゃんの写真ですけど、彼女は猫と幸せに暮らしています。この人が第一例目ですね。

■2人目のケース

次の画像は56歳の男性です。大体、僕の病院はそういうホームレスに近いような方も受け入れる病院ですから、前歴はわからないですけど、右半身麻痺で、口がきけない。左手一本しか使えないんです。この方は、東京の石神井の福祉事務所の管轄の方ですけど、その方が、東京都の行政の決定で、都の施設に入れることが決まった時に、ものすごく彼は反発しましてね。ベッドに金具の転落防止の柵があるんです。それに首を突っ込んで自殺を図ったりしたんですね。どういうことなんだって彼が書いたのが、このアパートという字がちょっと、この辺にある、自宅っていうのが書いてあるんです。どっかに自転車っていうような文字もあるんですけど、そういう、どうしても自分の家へ帰りたいと、そういうことですね。要するに施設が、たぶんね、この方は以前に東京都の施設って言っても青梅の山の中にある人里離れたところに孤立したような施設もたくさんありますから、そういうところに前に入れられたんだと思いますね。それで、どうしても嫌だということで、右側にいる人が、この人はそういう人ばっかり面倒を見てくれるケアマネさんで、清瀬市の方ですけど。僕、最初のころは訪問診療、いわゆる在宅医療と一般の診療、まあ臨床が好きだったもんですから、救急当番なんかもやってたんですね。さっき言いましたように堀ノ内病院というのは、ほかの病院が受けないような、ホームレスに近いような患者さんも受けますから、ホームレスがたくさん来る。救急外来のところに水道のシャワーみたいなところが救急室の前にあるんです。そういう病院なんですけど、とにかく、僕が救急当番しているときですから、12年以上前の話ですけども、ホームレスが来て、僕が救急当番で行くと、この赤いベストを着た女性がホームレスの隣に座っているんですね。僕は、最初は、そのホームレスの奥さんかと思ったんですけど、次に何週間かして、また、ホームレスに近いような人が来て、また座っているんですね。それが3回目になったときに、僕は、彼女を、失礼ですけど、あなたはどうしてこのような患者ばっかり面倒見るのですかと。そうしたら私は最低の人間だからですというようなことを言った、実は、その意味は、間質性肺炎が非常にひどくて、いつも酸素を抱えているような人で、自分の行き先をあんまり希望が持てないような方、それを彼女は、最低の人間だとというふうに表現した、と今思うんです。結局、この方は、残念ですけど、間質性肺炎で亡くなりました。 彼女の努力で、彼は東京都の23区練馬区から清瀬市のアパートに移って彼は非常に満足して、亡くなりました。

■3人目のケース

この3人目の方は、92歳の女性なんです。私は、御殿場にある療養型の病床に週1回行ってたことがありまして、そこの患者さんはもう何年もいるんですね。そして、何年先、それが続くかわからないような生活をしているわけです。ですから、非常に、そういう意味では社会との接点というのが医療関係者だけですから。医療関係者というのは、ナースも、本来そうあるべきかどうかは別として、結局、そういう人生の話とか、何をしてきたかとか、何がしたいのかとか、そこまで言わなくてもいいけど、どうやって死にたいのかとかですね。そこまで話が及ばない。血圧がなんだ、ごはんどのぐらい食べたか、便は何回あったかとかね。そういうことしか話さない。そういうことが何年も続くと、仮面のような顔になる人がいるんですね。この方は、非常ににこやかな、豊かな表情の顔で、本人の写真はないんですけど、これは何かと言うと、この方はしらす干しの漁師のおうちに生まれ、学校へ行けなかった。忙しくてね。だから字を知らない。しかし、高齢ですけど、毎日が楽しくてしょうがない。というのは、あらゆる新聞とか雑誌とか広告とか、字をこうやって、これ小学校のコクヨの漢字のノートですけど、それに字を書いて、覚えて。私は、週1回行って何をするのかというと、その前の週に、彼女がわからなかった字を教えてあげて、意味を教える。ある日、彼女が言ったのが、この葵ですね。葵ってなんだ。これ僕が、葵って教えて。それで見たことがないと言うんで、じゃあ、今度写真を撮って来るよって言ったんですが、たまたま、僕が、その時から、その病院に行くのを週1回から、月1回にしたときに、その間に亡くなってしまって。ですから、私は、葵を見るとちょっと心が痛む。ああこれ、見せてやりゃ良かったなと。

■個人の生き方を尊厳することの大切さ

私は現実を見ていて、やっぱり、こういう人びとが国民の大部分の老いてゆく人間の姿だと思います。じゃあ、そういう人たちに希望がないか。そうじゃないんですよね。自分がどういうふうに生きるか。どういうふうにして死にたいかということも含めて、それを確固たるものを自分で持っていることが、その人の老後の幸せにつながると。周りの年寄りは大体は助けてくれません。衰えた者は、衰えた者同士で角突き合わせて暮らすのが人間の本性、これリアリティです。そういう中で、どうしたらそういう人たちが幸福に暮らせる、生きて暮らす、死ねるかと言うときは、やっぱりこの3人のことを思い出していただきたい。ちょうど時間になりました。ご清聴ありがとうございました。

【木村】 ありがとうございました。先生、あと3分ぐらいございますけれど、よろしいですか。

【小堀】 さっき、ちょっと紹介していただきましたが、下村幸子さんっていう映画監督が元々は1年前、一昨年の6月に、堀ノ内病院の地域医療センターの活動を記録映画にしました。NHKBS1スぺシャル「在宅死 死に際の医療200日間の記録」というタイトルです。幸い反響が大きく、再放送が7回、第7回日本医学ジャーナリスト協会賞(映像部門大賞)やABU(アジア太平洋放送連合)大賞も授与されました。このように多くの人々の心を捉えたのは、この記録映画が「子供に迷惑をかけたくない」「延命治療は受けたくない」といった観念的なフレーズを追うことなく、常に現場で起こっていることをそのまま伝えることに徹したからだと思います。それと同じように、私の今日の話もリアリティを皆さんにお示ししたかった。誰もがみんな、健康やお金や立場に恵まれて、豊かな老後を過ごせるわけではない。ほとんどは過ごせない。そういうときに、じゃあ、みんな不幸になるのか。そうじゃない。それを申し上げたくて、私は今日、こういうプレゼンテーションをさせていただいた次第であります。ちょうど、1分終了と書いてありますから、終わらせていただきます。

【木村】 先生、ありがとうございました。お忙しい中、新座市から駆け付けてくださいました。先生、ご自分のご著書を紹介されないので、私が代わりに。みすず書房から出している『死を生きた人びと 訪問診療医と355人の患者』。この中に、今、ご紹介された方もいらっしゃいますよね。

【小堀】 いや、ここには入ってないと思いますね。

【木村】 そうですか。

【小堀】 この本は、僕が意図を持って書いて、本屋さんにお願いして出してもらった。映画は見なくてもいいですから、本は買っていただきたい。

【木村】 そうですか。小堀先生は、お名前からもわかるように、森鴎外先生、あの大文豪のお孫さんに当たる方です。小堀杏奴さんがお母さまです。ですから、本当にもう、難しいことを書かれているのですが、とても文才もおありで、なかなか含蓄の深い言葉もいっぱい散りばめられておりますので、どうぞ、皆様、チラシも資料配布コーナーにありますので、お持ち帰りください。ここでは販売できませんので、よろしくお願いいたします。さて、先生、どうもありがとうございました。

パネリスト 佐々木都氏のお話

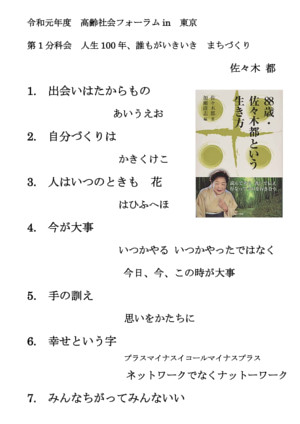

【木村】 続きまして、本来なら佐々木都さんにご登場いただくのですけれども、残念ながらご病気のために、今回は欠席ということになりました。ただですね、ちょっと、ご説明申し上げると、内閣府が毎年エイジレス章というのを設定しまして、それを各地でご活躍の方に授章するのですけれども、去年の、令和元年度のエイジレス章、長野の方で、今回、ご欠席の佐々木都さんが、受章されたのです。この高齢社会フォーラムは、東京に先駆けて「in 長野」というのがあるのですけれども、その長野フォーラムで、佐々木都さんは地元ですし、授章式が行われて、そこで晴れの姿をお見せできるはずだったのですが、なにせ台風19号で、長野は本当にお気の毒な被災状況になりまして、急遽、長野フォーラムは中止になりました。それで、東京で、ここでまた高齢社会フォーラムを行いますので、佐々木都さんに是非、お越しくださいということで、お願いしたのですが、ご出席ができなくなったという状況です。ただ、その長野フォーラムで、授章式の前にインタビューを受けておりまして、そのDVDがございますので、それをちょっと、短いものですけれど、ご覧に入れたいと思います。お手元の佐々木さんの配布資料には、お書きになられたご本の表紙をお載せしました。この「あいうえおかきくけこ」という、ちょっと謎解きのような見出しのものは、今回、佐々木さんがお話しなさる予定で原稿を送ってくださったものです。これを元にお話しくださるはずだったのですけれども、その内容は多少、この「佐々木都という生き方」という本の中に書かれていると思いますので、皆さま、また、これもご覧ください。それでは、お願いします。

---DVD上映---

(佐々木都インタビュー)「主婦っていうのは休日がないので、その休日を一日ぐらいあってもいいんじゃないかなということから始めました。主婦になってしまうと、今までやっていたことがみんな終わりになっちゃうので、そうじゃなくて、やれることで続けることがあったらいいかなってそんな思いがありました。褒めることをみんなでやる。苦しいことを言うんじゃなくて、褒め言葉っていうことをいっぱいやっていく。うちの父ちゃんがね、ごはん作ってくれただよ。うまかったわって話をして、うわぁーってみんなで拍手したりね。うんと嬉しかったこと、うんと楽しかったこと、そういうことを来たら話そうよっていうことを約束しました。その点ではね、良かったと思うんですよね。」

【木村】 短いものでしたけれど、なんとなく佐々木さんの人柄というか、雰囲気もお分かりになられたのではないでしょうか。それではですね、佐々木さんのことは、一応、これで閉じさせていただきまして、

皆様、お話を聞くだけでは、眠気に襲われるのではないでしょうか。会場と先生方のやり取りをここで行いたいと思いますが、大体、30分弱ぐらいお時間がありますので、皆様、ご意見なり、ご感想なり、あるいはお二人の方にご質問なりをどうぞ。あれば挙手をお願いいたします。ご自分で在宅の方を看取ったとか、そういう体験を先生に、是非、聞いていただきたいということもおありでしょうし、何かありましたら、是非、お手を挙げてください。なかなか、手を挙げにくいですね。それでは奥山さんは、小堀先生に何かお聞きになりたいこと、ございますか。

質疑応答

【奥山】 そうですね。私たちの地域でも、医療で訪問されるという活動も徐々に広がってきているというふうに思うんですけど、やはり、その人らしく自分がどうしたいのかというようなことや希望というのを叶えていくというのは、その方のご家族のこともそうでしょうし、まわりの社会的環境ということもあるのでしょうけど、先生の事例を聞いていて、どれだけご本人の思いというか、自分の願いみたいなものを叶えていくということは、とても一言じゃ言い表せないなあというふうに思いました。私自身もまだ両親が、夫の方の両親も含めてなんですけど、昭和2年から昭和11年までの間に4人おりまして、まだ、健在ではあるんですけども、これからのことを考えると、私一人っ子なんですね。夫が二人兄弟ですが、弟はアメリカにいるんです。ですから、私と夫で4人看るということを考えたときに、果たして何ができるんだろうか、ということを考えたら、戸惑いますよね。夫の方の両親の方は、たぶん、自分たちが自分たちでやりたいっていうのを、すごく言ってこられるかなと思うんですが、私の両親は青森の八戸で遠いんですね。年に何回かは、もちろん電話もするし、行かないと本音も言ってくれないので、電話だとね。だから、行ってということもあるんですが、車の免許も返上してしまいまして、80代ですけどね。今のところまだ、自立してはいるんですが、ほんとにどうしたらいいのかと、娘の立場で考えるということがあって。先生の方から見たときに、娘や息子や家族の者が、何ができるのかというのを少しご示唆をいただけたら、うれしいと思います。

【小堀】 よろしいですか。やっぱり、何ができるかというより、本人が、何がしたいかという、それが優先だと思いますね。それとあと、どういうふうにして親子の関係をね、全部違うんですよね。僕は今、非常に印象的なのは、娘さん二人いらっしゃって、ご夫婦で、12、3年前に、僕はご主人の方を看取ったんですね。その時、非常に印象的だったのは、まだ、お母様の方はお元気で、でも病院にいて、足が少しおかしい、躓いたりすると言うんです。ベッドを二つ並べて、高齢のご両親なんで、ふすまのところに次女の方が寝て、そうするとご両親が夜中、手洗いに起きると躓くんですよね。そこで起きて一緒に連れて行くという、水も漏らさぬ防御線みたいなそういう介護をされてた方が、やっぱり、健康を害されて、疲弊して、途中で、僕が行ってる10年ちょっと前にも、咳をして、あなたが医者に行ったほうがいいと言ったぐらいで、その後、僕と担当が変わって、お母様の方をずっと面倒みると、結局、最近亡くなられたときに、たまたまお目にかかりました。5歳違いのお姉さんと挨拶に来られて、僕は妹が親で姉さんが子供かと思うくらい妹が疲弊していて、白髪になって、それが妹ですよ。それは、誰も責められないですよ。でもその方は非常に満足して、おばあさんみたいになって衰えていくんでしょう。それは、彼らの人生ですからね。その中で一番いい道を選ぶというのがすべてだと思いますね。それから、もう一つは、認知症の問題がありまして。僕が出したような方は、二人は若いですね。一人は、猫の人は、相当認知症だが、そういう方は自分がどうやって最後を過ごしたいかわからない方もたくさんいらっしゃるからね。そういう人にあんまり、娘としてどうこうというような慮ったことをしないで、もうわからない相手なんだから、自分が一番楽な方法を採る。

【木村】 はい、ありがとうございました。それでは、マイクが回りますので、どなたでも、会場の方、お手を挙げてください。いい機会ですから、是非、先生にこれだけは伺いたいとか、教えていただきたいとか、あるいは、奥山さんの地域のお年寄りと子育て世帯をつなぐ方法、秘訣みたいなものをもう少し聞きたいとかございましたら、どうぞ、お手を挙げてください。

【来場者:男性】 すいません。先ほどの先生のお話は、私の母の例として、非常に納得できる話でした。弟夫婦が母の面倒を見ていまして、夜中に必ずトイレに行ったりして、面倒見て、母の部屋に入っても老人臭は全くありませんでした。その母が、昨年11月に手術に入りました。見舞いに行きましたら、非常に生き生きとしていました。特に気を使わなくても、ここは暢気でいいというふうに言っていまして、部屋で家内とも一緒に歌を歌ったりして、非常に生き生きとした顔が印象に残ってました。ですから、今の先生の話は全く同感でありまして、生きてる者、元気な者が、気を使うというのは本末転倒であろうと、全く納得した次第であります。いざ、自分のことになりますと、ここからアドバイスをいただきたいのですが、夫婦とも延命治療はいらないというふうに決めていまして、自然体で死にたい。余計な医療はいらないと思っているんですが、そういうふうに思っているものの、各論として、どのようなことに気を付ければいいのか、もし、アドバイスがありましたら、お教え願いたいと思います。

【小堀】 二つ申し上げたいことがあるんですけどね。一つは、そういう心配をされるのは、あと20年ぐらいしてからでよろしいのではないかと。もう一つはね、これは、ほんとに難しいんですよ。例えばね、97歳の高齢の男性がいて、手洗いのところで座り込んで動けなくなったんですね。そして、ある大きな病院の若いドクターが、あなたは97歳でしょう、へたり込んでご飯も食べられないのが当たり前ですよ、みたいになって、あんまりちゃんと検査もしないし、治療もしない。一応入院はさせたけど、栄養あるもの入れない、水だけ多少、脱水だけ補給する。娘さんが非常に心配してね、別の医者に連れていったの。入院させたんですね。引き取った。そしたら肺炎だったんですよ。だから、抗生物質を3日か4日点滴すれば、まったく元どおりになるわけです。つまり、ここからは生かす医療、ここからは死なせる医療。そのターニングポイントが、なかなか医者でも判断つかない。だから、仮にですね、あなたが、20年後に、奥様ともども、そういう何となく食べられない、動けなくなったとかいうときは、やっぱり、どうすればいいのか、余計な延命されたくない、それはわかりますけど、でも、治るものだったら、治って元のとおり、特に奥様の場合そう思いませんか。抗生物質2、3日やれば元どおりになるものを、90だからって、そのままほっておいて、死に至らせる必要はないわけですし、そこのところを見分けるのは難しいんですよ。手洗いの前で座り込んだら、必ず、救急隊が来て、救急病院に入れる。そこには、救命、根治、延命みたいな医者ばっかりいてね、あなたの言われる余計なことをたくさんやられるわけですよね。それを防ぐには、僕は、かかりつけ医っていう、だから今頃から風邪ひいたときに近所のお医者さんに行って、大きな病院に行かないで、そのお医者さんと仲良くなるんですよ。そんなような人を見つけてね、先生、いざというときは来てくれますかみたいなね。今、そういう在宅療養支援診療所っていう看板掲げなくても、往診すると医者の方は、診療点数が高い報酬が取れますから、そういう意味でも、あんまり嫌な顔しないと思うんですよね。そういうふうにして、普段見ているお医者さんだったら、この人が座り込んだのは、一時的な肺炎によるものか、ほんとに老衰で死ぬときが来たのかというのが、わかると思うんですよね。僕、今、行ってる患者は、平均4年半ぐらい診ている患者が多いんですよね。ですから、そういう人たちは、今までのことを全部知っているから、その人がうずくまっていたらわかりますよ。これは死ぬ時なのか、何か変なことが起こっているのか。病院連れて来て、それこそCT撮ったり、いろいろ調べますよね。そういう、かかりつけ医を今から心して、育成するのがいいと思います。

【木村】 はい、どなたか、お手を挙げて。そこにお二人の「高齢社会をよくする女性の会」の副理事長がいらっしゃいますが、どうでしょうか。この機会に、是非、どちらでも。

【来場者:女性/沖藤副理事長】 今日は、ほんとにいいお話を、お二人の先生から伺って、大変、感動いたしました。小堀先生にも、奥山先生にもお尋ねしたいんですが、子供の問題で奥山先生に、一つ、ご質問というか、感動というか、お伝えしたいと思います。先生のご活動がほんとに素晴らしいものだというのは、前から存じ上げておりました。子供の問題に関わるようになったきっかけが、ご長男さんが生まれた後だというように伺った気がしますが、その当時は、まだまだ保育への理解もなく、共働きのママさんへのバッシングが、まだ厳しかった時代ですね。その中で先生が、「びーのびーの」を始められた、なにか精神的なきっかけというか、何か感動というか、そういうものがあったのかどうか、お伺いできればありがたいと思います。

【木村】 本来なら、予定としましては、質問を先にいただいて、それぞれの先生にあとでまとめてお答えいただくつもりだったのですが、いろいろ今回は番狂わせがありまして、先生、その都度お話しいただければ、ありがたいのですが。最後に、4、5分、また、まとめのお話をいただきますので、どうぞ、よろしくお願いします。

【奥山】 はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、雇用機会均等法という法律ができる前年に、実は、私、社会に出ました。その時には、そうですね、大学で勉強しているときには、そんなに男女のことに差があるとも思っていませんでしたが、その当時ですね。社会に出るときに、就職活動をまさにするときに、4年生女子はいらないと社会から言われました。ある意味、補佐的な事務的な仕事ができる女性を社会は求めていると、そういうふうに、就職活動をしたときに思いました。そこで大きな会社に入らずに、女性でも自分がやりたい仕事をさせていただける、そういった割と大手の子会社みたいなところに入りました。会議とか、そういう学会事務とかそういうのをするような会社だったんですね。割と出張も多かったですし、そんな活動を10年させていただきました。ですから、結婚も出産もすごく遅かったです。30になってからの結婚で、30代で3人の出産、子育てだったんですね。今はね、皆さん30代で結婚し30代で子どもを産むというのは、標準タイプでございます。でも、25年ぐらい前は、非常に遅いということで、親もやきもきしていたということなんですね。そんなことでしたから、ずっと仕事をして、いきなり子どもができて、まあ、なんとかなるんだろうと、自分では思っていたんですね。何ともなりませんでしたね、ほんとにね。でも、その時にどうしたかと思ったら、自分がどう育てられたのかなというふうに振り戻ったというか、そんなことなんです。田舎の青森県の八戸市では、例えば、保険のおばちゃんっていますよね。保険のおばちゃんが隣の家からやって来ましてね、町中の噂を持ってうちにも来て、うちの噂を持って隣の家に行くみたいな、そんなところで育ちましたので、みんな知ってる。何とかちゃん家の何とかちゃんはね。みんなが、家族構成も知ってるところがとっても息苦しくてね、いつか出ていこうみたいな、そんな思いで、実は、大学にも入り、都会に来て、そこで縁があって子育てをするわけなんですね。でも、自分が振り返って子供を育てる時には、自分がどう育てられたか。その環境をうちの子にも与えたいなって、ほんとに思いましたね。そういう意味で言ったら、ちゃんと地域を作るということだし、子どもにとってのふるさとって、小堀先生、横浜の子どもたちは、横浜市歌というのを歌うんです。それ、森?外さんの作詞でございます。もう横浜開港150周年以上たちますが、50周年の時に作っていただいて、100年以上歌い継がれておりまして、うちの子たちも歌えるわけなんです、横浜市歌。それを歌えるようになって、あっ、うちの子は横浜市民なんだというふうに思うわけですね。それぐらい子どものルーツ、ふるさと感って大事なんです。私も、子ども時代をやっぱり思い出しましたから。だから、今、生まれてくる子どもたちが、大体転入なんですよ。親が自分の地元で子どもを育てられるそういう時代じゃないんですね。そうすると、子どもが育っていくふるさとづくりというものを地域でしっかりやらなきゃいけない。私自身は、そう思っておりまして、それで、「びーのびーの」という活動をスタートさせてきたということがあります。ですから、今、お父さん、お母さんたち、住む場所を決めるポイントは何かと言いますと、保育所に入れるかどうかということなんですね。その環境というのがしっかりあるかということで場所を選ぶっておっしゃいます。変な話、駅から近くて、多少狭くても、通いやすいところ、仕事に行きやすいところと選ぶもんですから、もう、子ども一人でいいやって感じです。二人産んだら、パートナー、大体の場合、夫なんですけど、夫がサポートしてくれない限り、二人目は無理です。だって、ほんとに手が足りないですから。それを考えたら、すごく心苦しくて、何とか地域に実家機能を作りたいという思いなんですね。実際のおじいちゃん、おばあちゃんじゃないかもしれないけど、地域のおじいちゃん、おばあちゃんとなって、その家族を応援していきたいという仕組みを作りたい。ある意味、高齢の方で言えば、介護保険を作ったのと全く一緒なんだと思うんです。もちろん、それでも足りないですよ。足りないんだけど、そういう仕組みを地域にどれだけ作れるかということと、そこの隙間を埋めていく。それは、もう地域人材なので、ほんとに諸先輩の皆さんに、今の子育て家庭がなぜ大変なのか、一人二人の子育てでなんでこんなに大変なのか、そういうことをお伝えしながら、それを応援してくださる人たちの理解も増やしていきたいという活動を20年やってきました。ただ、その方々も高齢化しております。だから、子育て支援をやってきたNPOは、また、その地域の支え手となっていくという、地域にうまく循環を作っていくということなのかなあと、そういう思いで活動をしているところです。今、そういった女性たちが、仕事ができるようになってきました。ですけど、まだまだ家庭内は、男女共同の部分は厳しいです。ですから、今、パパたちも子どもたちにうまく関われるような応援もしていかなくてはいけないんだろうなというふうに感じているところです。

【木村】 はい、ありがとうございます。まあ、パートナーと一緒に子育てするのが望ましいと。育児休業の問題も、どこかの大臣がさっそくお取りになりましたけれど、なかなか難しい面もありますね。

【来場者:女性/沖藤副理事長】 どうも、ありがとうございました。私も経験したことですけど、家庭の中で母親が全身の愛情をもって子育てをすれば、いい子が育つと、母性愛神話が非常に強かった時代です。ところが、奥山さんたちが始めた活動によって、その母性愛神話にぴったりはまっているはずの主婦たちが、育児を通して、非常に孤独で、悩んでいた。苦しんでいたということがわかって、子育ては地域みんなでやるものだと。それが子供にとって、母親一人の育児よりも開放的に元気な子供になるんじゃないかということを実証してくれたと思います。ほんとに、ありがとうございました。

【木村】 じゃあ、その方、お願いします。

【来場者:女性】 小堀先生のお話を伺って、臨床で3件のお話を伺って、私は、やっぱり80、90になって、わからない、ケースバイケースの人の自分がどう生きたいかもちゃんと考えないで80、90になった場合を考えたんですね。そういう人がこういう例になっているんじゃないかなと。これ、高齢社会だったら、やっぱり、70代から、60代から自分の老後はというか、自分が年取っていく道を、やっぱり自分でちゃんと考えなきゃいけない。その教育というのか、修行というのか、自分でどう生きていくか。人はほんとにケースバイケースで、施設だとかデイサービスなんか絶対行きたくないとか、みんないますよね。私自身は、1月14日に90歳になりました。免許証も88で運転は止めたんですけど、ちょうど免許を切り替えたので、2年たったお誕生日の1月14日に新宿警察署に行って免許を返納してきました。2年間乗ってなかったんですけど。私が一応ある団体に入っていて、元気だから、今度3月に、どうしてそうやって元気でいられるのか、話をしてくれって頼まれています。でも、その時、私が考えたのは、何しろ私の狭い範囲での私自身の生き方、こうなってきたということだけを話そうと思っていました。ところが、今日、先生のお話を伺って、やっぱり若いうちから自分の年取ってからの生き方を考えなきゃいけないってことを一つ加えようかなというふうに思いました。ありがとうございました。

【木村】 はい、ありがとうございました。だんだん時間も迫ってきましたが、どなたか、これだけはお聞きしたいということがありましたら。そこの男性の方、はい、お願いします。

【来場者:男性】 昭和一桁なんですが、小堀先生にお伺いしたいんですが、私もいろいろと在宅医療のことで真剣に考えなきゃいけないと思っているんですが、日本の医師の平均年齢が60歳とかいうんですか。なかなか年取ると、そのぐらいになると在宅診療をやりたがらない方が多いと聞くんですが、私はやっぱり、若い先生よりも、年配の先生に診てもらいたいと思っておるんですが、在宅医療というのは、何歳ぐらいの人がご活躍なのか。年寄りにとっては、なるべく年寄りの方がいいと思っているのですが。先生のご意見をお聞きしたいと思います。

【小堀】 いろんな意味で、私は、在宅医というのは、年取ってからの方がいいと思いますね。医者自身にとっても、つまり、ちょっと先ほども言いましたように、私も40年間外科医をやってましたから、その時代というのは、結局、さっき言いました救命根治、延命しか世界、目の中にないんですよね。その人をどうやって死なせるかなんて考えたことがないわけですよ。だけど、とにかく若い人は、そういう医療に精通すべきだと。まず、それをやってからでなきゃ、死なせる医療なんかできないと内心思っているんです。その中には、やっぱり年取ってこないと、そういう患者さん一人一人の思いとか、わかってこないんですよ。耳を傾ける成熟度がない。ですから、やっぱり、僕は、高齢者が高齢者を、なんて言いますかね、在宅医療の患者にするっていうのは、非常に進めるべきことだと思っています。いやね、年とってもお金のことばかり考えてる医者もいますからね。そういうのは選ばなきゃいい。それは、さっきのかかりつけ医の話、何回か行ってるとわかるんですわ、それは。なんとなく馬が合うとかね、そういうことも大事ですから。

【木村】 はい、ありがとうございました。先生、本の中で、お医者さん自身が高齢化していて、今、老老介護ならぬ、老老医療っていうふうにおっしゃってましたけれど、まさに。でもある程度、高齢の方のほうが、お医者様として在宅医療には向いているということですか。この中で、お医者様いらしたら、是非、力を発揮していただきたいと思います。あと、お一人だけ、そちらにいらっしゃいます。

【来場者:男性】 小堀先生に、二つお聞きしたいんですけど、一つは、先生80代のようですけども、顔の艶も良さそうですし、お元気そうなんですが、その秘訣と何か日ごろ心がけていることを教えていただきたい。もう一つは、今日発売の週刊誌にも特集で出てたんですけど、いわゆる検査のし過ぎによってですね、却って寿命を縮めてしまうんじゃないか。例えば、ガンなんかを発見されないのに、その検査によって発見して、そのために苦しんで亡くなるとか。それから、数値の血圧にしてもですね、130が一応標準ということですが、それよりちょっと高いがために薬を飲んで、ずっと飲み続けなくちゃいけないとか、HLA(HbA)が5以上だと、もうちょっと糖尿病のあれだとか、いわゆる検査のし過ぎによる弊害とかというのも書かれているんですが、その辺のご意見をお聞きしたいんですが。

【小堀】 最初の質問、秘訣は何にもないですよ。第2の質問に関わることなんですが、つまり、僕は、何年か前に講演したときはね、健康診断に関するところでね、病気探しはやめようっていうのを、つまり、最低限度の検査はやっぱり必要ですよね。行政から言ってくる一連の検査とか、少なくとも胸の写真を一枚撮って、採血と尿を一回調べる、実は、僕はそれしかやってないんですよ。だから、秘訣も何にもない。でも、あえて言えば、あんまり調べるなっていうことを言いたいですね。 それが二番目の質問にあるんですが、中にはね、余計なCTなんか撮る人がいるんですよね。前立腺もちょっとそういうとこありますね。前立腺が、例えば、一般の医学で言われているのは、4マイクログラム、PSAって要するに特異抗体みたいなものがあって、それが上がってくると前立腺ガン。4を超えたら検査しろって。だけどね、自分自身がそうですけど、二桁にならなければ、検査なんかする必要ないと思いますよね。それから、CTなんかも余計なCT撮ると、腎臓に小さななんか影があると。ガンかどうか小さすぎてわからない、しばらく様子見ましょうって、そんなの気分悪いじゃないですか。次の検査までね、抱えてるわけですから。中には取っちゃう人もいるわけ。ところが、僕は、実は外科に行くときかな、途中で外科医になってからかな、病理をやったことがある。病理学教室に2年半いて、博士号はそこで取ったんですけど、その時、解剖をたくさんやったんですね。そうすると90とか100ぐらいの方で、腎臓とか前立腺に小さなガンがある方がたくさんいらっしゃるんですよ。そういう人たちは、結局、調べないからわからなかっただけで、調べればなんらかの治療を行っていたでしょう。要するに病気ってのは、全部解明されているわけではありませんから、そういうことを勘案すると、闇雲に全部調べればいいというもんじゃないと思うんですね。ですから、検診は通り一遍の普通の検診をされたらよろしいかと思います。全くしないというのも、ちょっと問題ですね。

【木村】 はい、ありがとうございました。よろしいですか。それでは、ご質問がなければ、会場との質問のやり取りはこれで終わらせていただきます。あと残り10分ほどですが、最後にこれだけは言いたいとか、言い残したことがありましたら、お一人3、4分如何でしょうか。お願いいたします。奥山さんからお願いいたします。

【奥山】 はい、今日ですね、小堀先生から、一番そうだなと改めて思いましたのが、本人の意向が第一なんだ。当たり前なんですけど、そういうことだよなって思いまして、私たちが、やはり、ボランティアの方ですとか、高齢の方に対して、何かこうしたらいいんじゃないかみたいな、きっと、勝手な思い込みみたいなことが、きっとあるんだと思うんですね。娘の立場でもそういうことがあるんだというふうに思います。だけれども、それは、いろいろ話の中で思いを聞かせてもらったり、言ってもらったりすれば、いいってことですし、今、実は、健康マージャンが一番人気ですってさっきお話したんですけど、これをやってくださっているのも、70代の男性二人なんですよね。自分たちが、80代90代の方々のために、ちょっと70代として、場のセッティングをしたりとか、そういうことをしてくださっているんですが、それって、たぶん私ではできない。私たちの世代ではちょっとできないことかなって思います。やっぱり、近い世代だから一緒の話が通じることもあるでしょうしね、ほんとに私たちがやろうと思っても、できないことだなあと思っていて、何かその場のセッティングだとかそういうことはできるんだと思うので、そういうことでいいのかなと改めて感じさせていただきました。 当事者の思いが一番尊い、そういうことを改めて感じさせていただいた会でした。ありがとうございました。

【木村】 ありがとうございました。続いて、小堀先生、お願いいたします。

【小堀】 ほとんど言い尽くしたんで、あんまり申し上げることはないんですけども、なんていいますかね。パリの緩和ケア病棟が最初にできたときに、心理療法士として心理学の先生ですけど、マリー・ド・エヌゼルという人がね、7年間、緩和ケア病棟のほとんど、当時は1980年代、90年代で、エイズで亡くなるフランス人のことを書いた本があるんですけど、そこにミッテランが序文を載せています。「死によって人間は本来そうなるべき姿に導かれる。」 だから、生きてきたように、最後死にたい。それを叶えるように努力して、簡単に一言でいうと、そういう人たちの死に方に沿うような形で努力したけど、ほとんどが負け戦ですね。例えば、猫のおばあちゃんみたいなあんな強い人は、決断力のある人はめったにいませんからね。子供が施設まで調べて、契約までしちゃって、お金も払っているような状況で、やっぱり親は何とも言えないですよね。実際に、しょうがないやって言って、嫌々施設に入った人もいますし、まあ、その辺は、僕はほとんど負け戦っていうのはそういう意味なんですね。本人の意に沿ったことっていうのはなかなかできない。特に一人暮らしの場合は、行政の人が、火を出すといけないとか、なんか起こったらいけない、まあ、社会がそういうふうな仕組みになっている。そういう中で考えていかなきゃいけない問題だと思います。非常に印象深い話は、あるガンの末期の男性が、内妻と一緒に家で死のうと思って、我々も通ったら、大家が出てきてね、そこで死なせないでくれって。つまり、事故物件として、次の家賃払うときにダンピングしなけりゃならないって。つまり、社会はそういうものは認めてないということを、やっぱり、認識すべきだというふうに思います。その中で自分がどういうふうにして死んでいくか。すぐに死ぬような方はいらっしゃらないですけどね、ゆくゆくはそういうことになる。そういうことだと思います。

【木村】 はい、ありがとうございました。お二人のお話を伺って、私、一番感じたことは、奥山さんみたいな方が、私が子育て中のときにいらしたら良かったなあと思い、これからのことを考えると、小堀先生のような方がご近所にいらしたら良かったなあ、在宅医としてお呼びできれば良かったなあと、つくづく思いましたけれど。介護保険も制度創設以来、20年経ちまして、今、いろいろな問題が起きております。また、地域包括ケアもこれからの在宅介護・医療のあり方として注目されておりますけれど、奥山さんが、地域包括ケアのように、そこの中に一緒に子育て支援の活動していきたいというようなことを、おっしゃっていました。そういうふうに高齢者の世帯と若い世帯、それが一緒にまちづくりの活動をしていけたら、本当にいいかなと思いました。それで、私が、実は、先ほど、老人ホームで、絵本の朗読ボランティアをしていると言いましたけれども、その時に笑いが取りたくて、川柳をご披露するのですが、一つだけ川柳を書いてきましたので、お読みします。これは、私の作では、もちろんありません。「よい人が、できたか亡夫は、迎えこず」わかりますか。亡夫って、亡き夫ですね。先にあの世に行ってしまった夫が、あの世できっといい人ができているから、まだ、私を迎えにこないわ、っていうそういう川柳、ちょっとユーモアたっぷりの艶めかしい川柳ですけれども、これ、何歳の方がお作りになったと思いますか。なんと、101歳の方です。人生100年時代ではなくて、101歳以上も皆さん頑張って、ともに元気で、まちの中で、一人でも楽しく暮らしていきましょう。ということで、今日は、これで第一分科会を終わらせていただきます。皆様、長い間、ご清聴いただきましてありがとうございました。また、お二人の先生に盛大な拍手をお願いいたします。