第1分科会「高齢社会フォーラム オンライン」

「心身の機能が低下する高齢者の生きがいと社会参加」

- コーディネーター

- 樋口 恵子

(東京家政大学 名誉教授) - パネリスト

- 永田 久美子

(認知症介護研究・研修東京センター 副センター長(兼)研究部長) - 小川 晃子

(認知症当事者と配偶者の自助グループ「かます」活動者) - 新田 國夫

(一般社団法人全国在宅療養支援医協会 会長) - 事例発表者

- 稲葉 敬子

(NPO法人高齢社会をよくする女性の会 理事)

冒頭挨拶(樋口恵子氏)

団塊の世代がこの数年で全員75歳以上を迎えると同時に少子化も重なり、日本社会特有の人口構成のアンバランスという大変な問題に直面する。第1分科会では、心身の衰えを持った人の生きがいを満たし、社会参加を認め、その生き方をどう支えたらいいか、ということについて考えたい。

事例発表(稲葉敬子氏)

熱海の高齢者マンションで昨年まで常駐ナースとして勤務していた。非常事態宣言時の厳しい制限で、入居者の健康に影響が出始めたため、密を避け歌を歌ったり、花壇を開墾したりなどの交流策をとった。自助・共助のある環境が大切である。

「いわゆるかかりつけ医から本来のかかりつけ医へ」(新田國男氏)

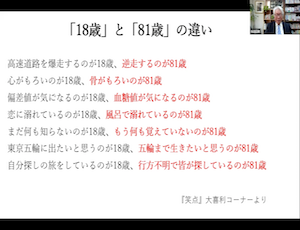

1980年代と比べ、都会に限らず田舎でも高齢者の中で人とのつながりや地域との繋がりが希薄になっている。また、「超」高齢社会へ突入したことにより今の「高齢者」の定義は85歳以上が妥当であり、大半の人がピンピンコロリではなく要介護状態を10数年経て亡くなるという時代に入ってきている。2035年には85歳以上の高齢者が1000万人を超え、「高齢者」と「地域」の多様化が進み、一辺倒のやり方ではなくそれぞれの地域が独自に対策していかなければならなくなる。そんな高齢者の生活事情の多様化が進む中、本来のかかりつけ医は、専門医が総合医に転換するハードルを乗り越え、その方が持つ背景、何をその人が生きがいにしているのかも含めて、医療以外のさまざまなことを知らなければならない。

在宅訪問はもちろん、地域包括センター、リンクワーカー、看護師と連携しながら、その人にふさわしい居場所を提供できるような「社会的処方」ができる体制づくりが重要であり、そういったかかりつけ医の存在が必要不可欠である。

「認知症当事者とその配偶者の生きがいと社会参加ー自助グループ活動のコロナ禍での経験を事例としてー」(小川晃子氏)

4年ほど前にアルツハイマー型認知症と診断され、要介護2、ディサービスを週5日利用している73歳の夫とともに現在岩手県で暮らしている。

滝沢市にある認知症カフェを通じて同じ境遇の仲間と知り合い、3年後、カフェを通じてさらに仲良くなった仲間や、福祉関係の人、メディア関係の人などが集う自助グループ「かます」が結成される。

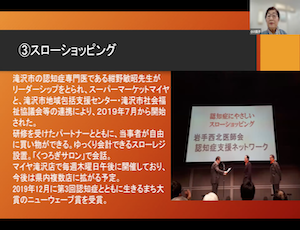

「かます」とは「かき混ぜる」という東北の方言に由来し、「型にとらわれず、認知症になった自分自身の生活や世間的常識をかき混ぜながら再構築していこう!」という想いの元、旅や講演会への参加の機会などがあり、現在は、産・学・地域と連携した活動も行なっている。コロナ禍の負の影響はとても大きかった一方、オンラインの活用や小規模で関わることによってより親密なつながりをつくることができた。新たなつながりができることは、当事者と配偶者の「生きがいの再構築」を可能にし、その体験を発信していくことで近隣や仲間が理解を深め、「スローショッピング」といった社会システムからの支援に追加して「認知症になっても大丈夫」と思える社会の実現が見えてくる。

「認知症になってからこそ見えてくる生きがいと未来の創造~施策動向も踏まえて~」(永田久美子氏)

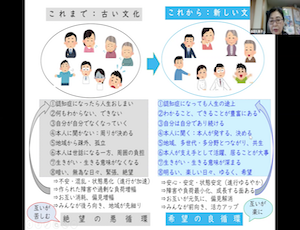

コロナの時代は、個人のコロナに対する向き合い方だけではなく、認知症になってからどう人が社会で生きていけるのかという課題も残した。50年近くかけて、医療、介護、福祉などが進歩してきたが、それよりも大きな枠組みの「文化」に目を向けたい。今認知症になることが悪いことだという偏見の文化から認知症の私でも生きていて楽しいと受け入れられるような新しい文化に大きく切り替わろうとしており、国が2019年に開始した「認知症施策推進大綱」がその切り替えの流れを作っている。これらの流れは認知症当事者からの発信がきっかけであり、2014年に立ち上がった当事者の全国組織が2018年に「認知症とともに生きる希望宣言」を出している。これからは本人がしっかり発信していくことが重要であり、当事者だからこそわかる視点を伝えることで、認知症の人にとってバリアのない社会を目指し、本人抜きにせず、一緒にできることを考え、認知症でも自分らしく生きていける、そんなアクションを全国に広めたい。

パネリスト間の感想・質問(全員)

新田氏、小川氏、永田氏の順番で残りのパネリストが質問をしあう。新田氏へは本来のかかりつけ医を増やすためのアドバイスやイギリスから来た「社会的処方」の概念に関する質問、小川氏へは「かます」のような活動を他の地域でそだてるためのアドバイスや今後ご主人が自分の意思の表現が困難になったときにどのようにそれを決めるかを考えているのかといった質問、永田氏へは医療関係者においても実現できていない古い概念から新しい概念への転換をどうしたらよいのかといった質問があがる。

まとめの言葉(全員)

永田 / 発想を変えないと、永遠に自分が古い文化に加担することになる。まずは本人に聞く、ということを新しい常識にしてほしい。大きなことではなく、本人の小さな素朴な願いを聞きくことから新しい文化の一歩が生み出されていく。

新田 / 一人でも自宅で、最期まで生きる社会は社会システムというより、文化の創造だと思う。小川さんのご主人の話はゆらぎであり、ゆらぐことが人間そのもの。そんな人間の存在を認めながら、それが可能な文化を創りましょう。

小川 / 認知症の家族は、非常にキレやすい親分の下の舎弟という表現があり、周りの家族は施策から置いてけぼりに感じる辛さもあるが、本人が文化を作る主体、と発想転換すると今後家族や地域の捉え方を変えられるという希望も感じた。

稲葉 / 高齢者の1人として、これからの人生の生きがいが見つかったような気がした。ありがとうございました。

樋口 / さまざまなところで70代後半の元気な人たちが、厚労省の認可制度で有償ボランティア的に介護を手伝っている。老いたれど、我もなりたや微助っ人(びすけっと)と。いくつになっても市民・地域の一人としてそれが叶う社会を願っている。