第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第1章 道路交通事故の動向

第2節 令和6年中の道路交通事故の状況

第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第1章 道路交通事故の動向

第2節 令和6年中の道路交通事故の状況

1 概況

令和6年中の交通事故発生件数、死者数、重傷者数及び負傷者数は、第1-1図のとおりである。

前年と比べると、交通事故発生件数は1万7,035件(5.5%)、死者数は15人(0.6%)、負傷者数は2万1,200人(5.8%)減少し(死傷者数は2万1,215人(5.8%)減少)、負傷者数のうち、重傷者数については351人(1.3%)、軽傷者数については2万849人(6.2%)減少した。

交通事故発生件数、負傷者数及び死者数は、令和4年以来2年ぶりに減少した。

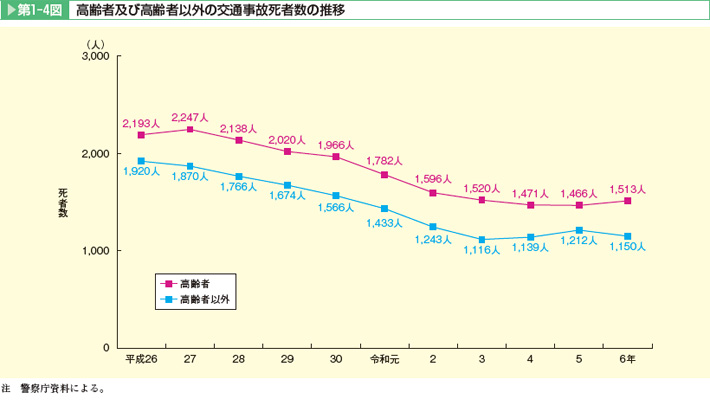

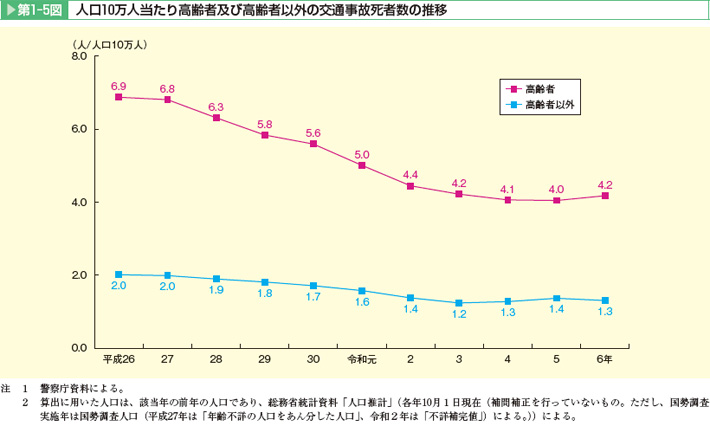

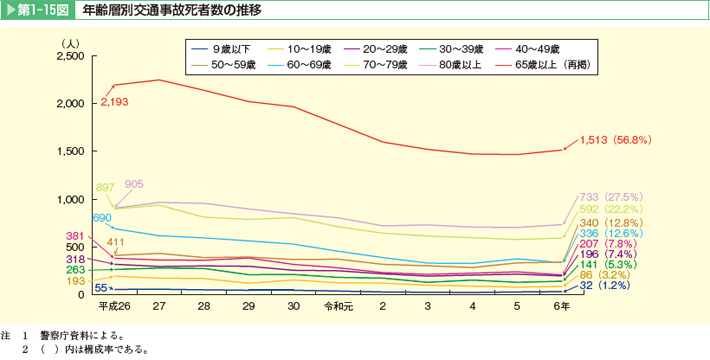

65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)における人口10万人当たりの交通事故死者数は近年減少が続いていたが、令和6年は前年と比べて増加し、交通事故死者のうち高齢者は1,513人であり、その占める割合は、56.8%と依然として高い(第1-4図及び第1-5図)。

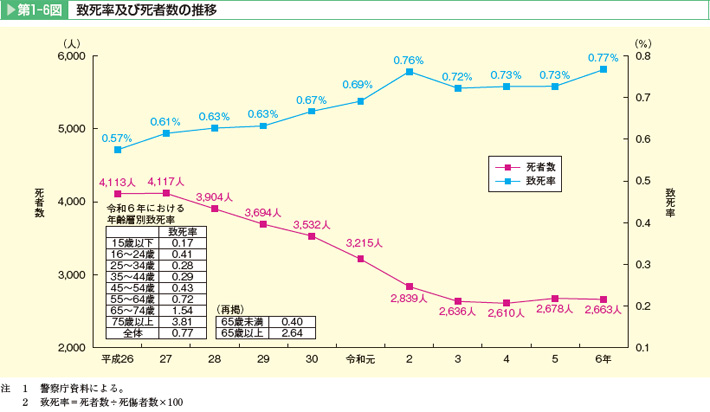

また、致死率については、近年上昇傾向にあるが、この背景には、他の年齢層に比べて致死率が約7倍高い高齢者の人口が増加している一方、その他の年齢層の人口は減少傾向にあることが挙げられる(第1-6図)。

2 交通死亡事故等の特徴

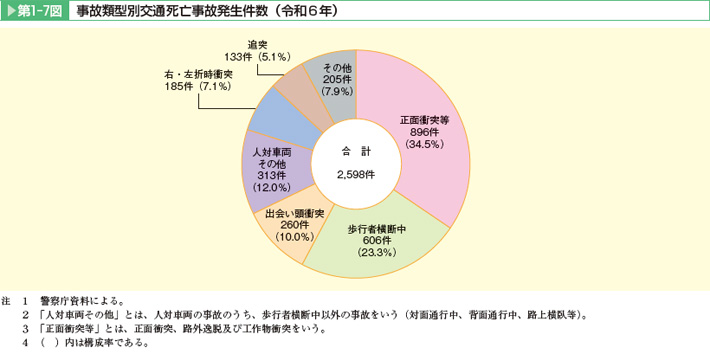

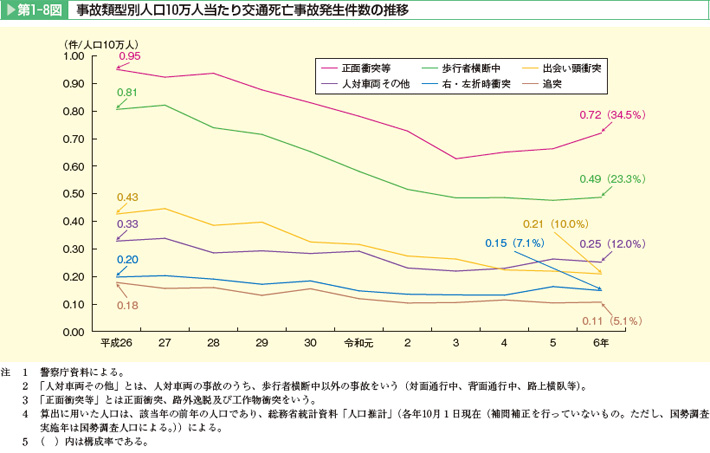

(1)事故類型別交通死亡事故発生件数及び交通事故発生件数

令和6年中の交通死亡事故発生件数を事故類型別にみると、正面衝突等※が最も多く、次いで歩行者横断中、出会い頭衝突の順で多くなっており(「人対車両その他」を除く。)、この3類型を合わせると全体の約7割を占めている(第1-7図)。過去10年間の交通死亡事故発生件数(人口10万人当たり)を事故類型別にみると、3年まではいずれも減少傾向にあったが、正面衝突等は3年連続で増加した(第1-8図)。

※正面衝突等

事故原因が類似する正面衝突、路外逸脱、工作物衝突をまとめたもの。

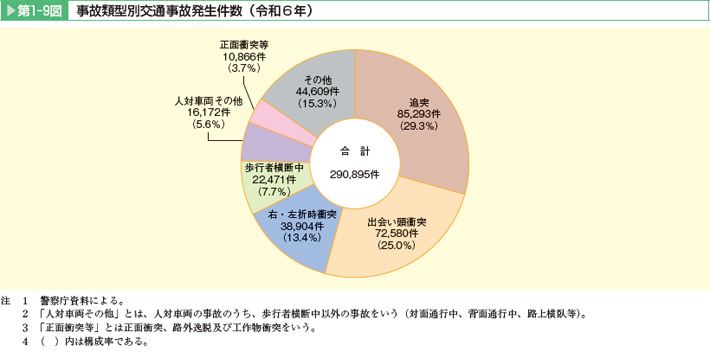

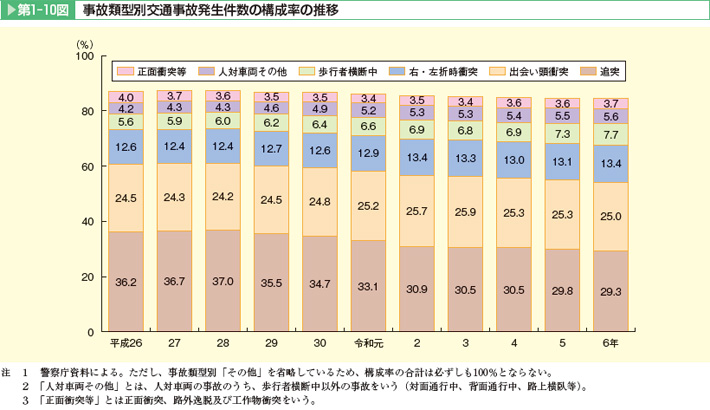

また、令和6年中の交通事故発生件数を事故類型別にみると、追突が最も多く、次いで出会い頭衝突が多くなっており、両者を合わせると全体の約5割を占めている(第1-9図、第1-10図)。

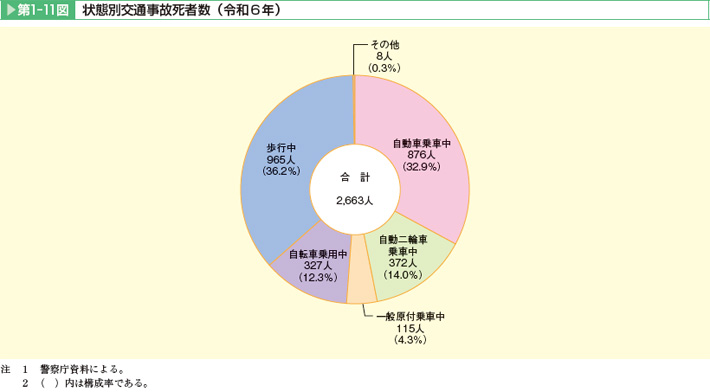

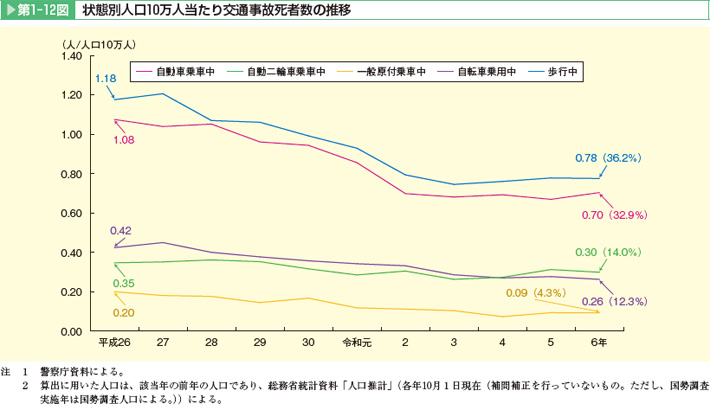

(2)状態別交通事故死者数及び重傷者数

令和6年中の交通事故死者数を状態別にみると、歩行中が最も多く、次いで自動車乗車中が多くなっており、両者を合わせると全体の約7割を占めている(第1-11図)。過去10年間の交通事故死者数(人口10万人当たり)を状態別にみると、いずれも減少傾向にあるが、6年中は前年と比較して自動車乗車中は増加した(第1-12図)。

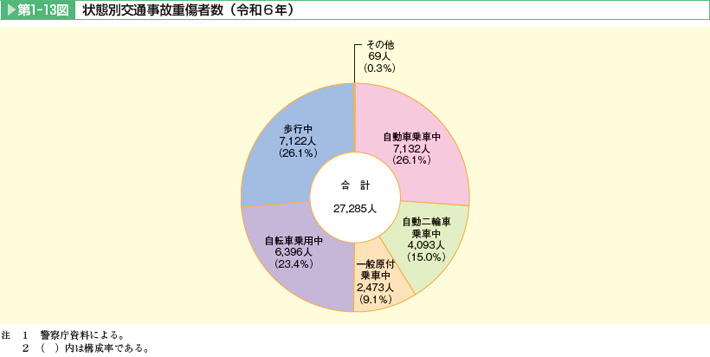

また、令和6年中の交通事故重傷者数を状態別にみると、自動車乗車中と歩行中がほぼ同数である(第1-13図)。

(3)年齢層別交通事故死者数・重傷者数

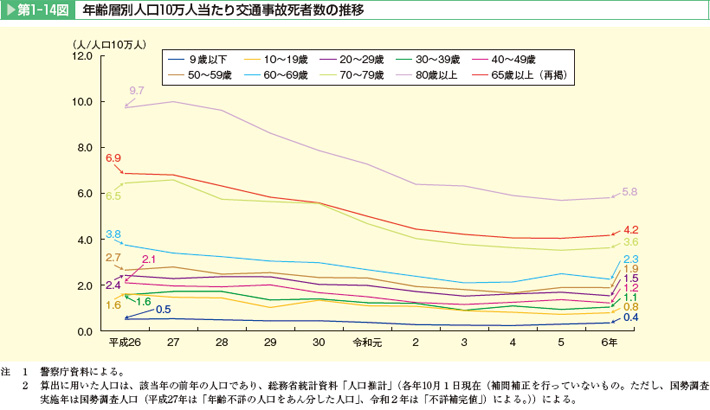

令和6年中の交通事故死者数を年齢層別にみると、各層人口10万人当たりでは、80歳以上が最も多く、次いで70~79歳、60~69歳の順で多くなっている(第1-14図)。

人口10万人当たりの高齢者の死者数は令和5年までは減少していたが、6年は前年比で増加し(第1-5図)、交通事故死者数に占める高齢者の割合は約6割である(第1-15図)。

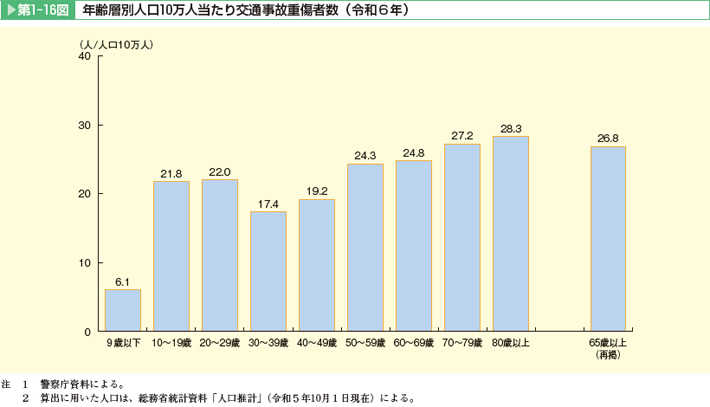

また、令和6年中の交通事故重傷者数を年齢層別にみると、各層人口10万人当たりでは、80歳以上が最も多い(第1-16図)。

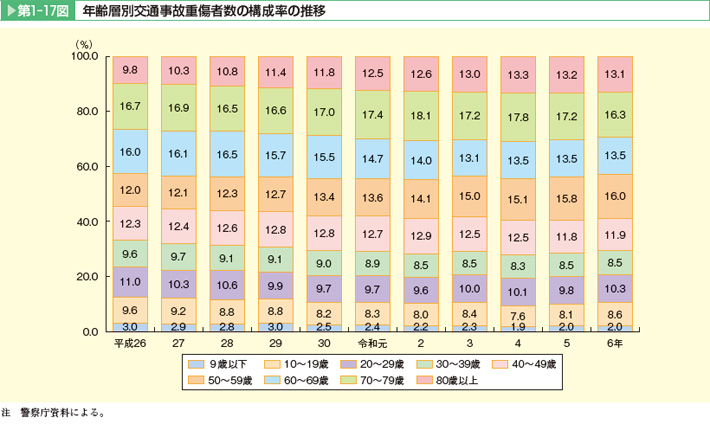

さらに、交通事故重傷者数の構成率の推移を年齢層別にみると、80歳以上の構成率は、平成26年は9.8%であるのに対し、令和6年は13.1%と増加している(第1-17図)。

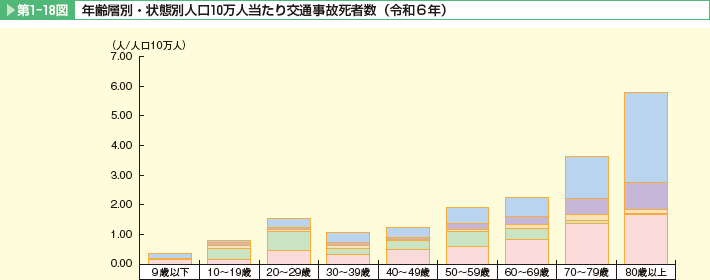

(4)年齢層別・状態別人口10万人当たり交通事故死者数(令和6年)

交通事故死者数(人口10万人当たり)を状態別にみると、令和6年の歩行中死者数(人口10万人当たり)については、高齢者で多く、特に80歳以上では全年齢層の約3.9倍の水準となっているほか、40歳代以降は、年齢が高くなるにつれて、歩行中、自転車乗用中、自動車乗車中で増加している(第1-18図)。

| 9歳以下 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

歩行中 歩行中 |

0.16 | 0.07 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.53 | 0.66 | 1.41 | 3.05 |

自転車乗用中 自転車乗用中 |

0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 0.54 | 0.90 |

一般原付乗車中 一般原付乗車中 |

0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.13 |

自動二輪車乗車中 自動二輪車乗車中 |

0.00 | 0.36 | 0.66 | 0.22 | 0.30 | 0.52 | 0.37 | 0.10 | 0.04 |

自動車乗車中 自動車乗車中 |

0.16 | 0.15 | 0.45 | 0.31 | 0.49 | 0.59 | 0.84 | 1.38 | 1.67 |

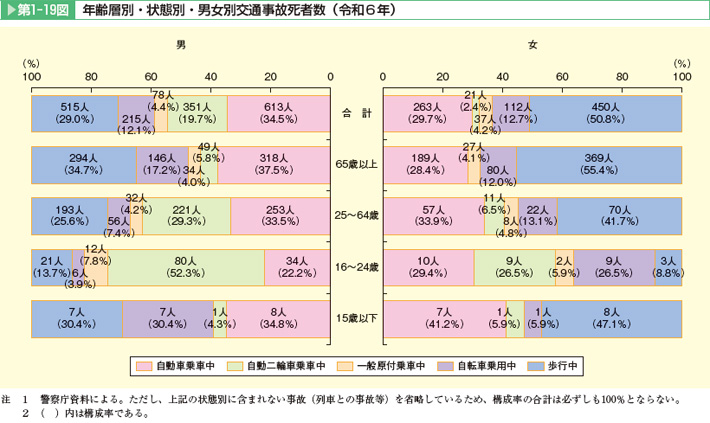

(5)年齢層別・状態別・男女別交通事故死者数(令和6年)

交通事故死者数を年齢層別・状態別・男女別にみると、歩行中の占める割合は、16~24歳を除いて男性より女性の方が高くなっている(第1-19図)。

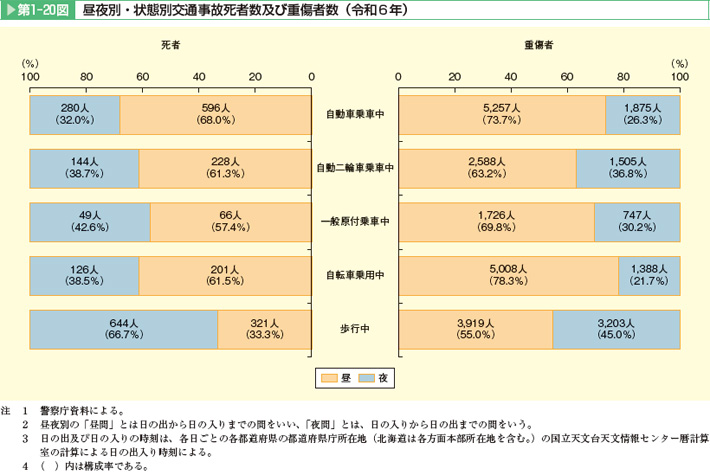

(6)昼夜別・状態別交通事故死者数及び重傷者数(令和6年)

交通事故死者数を昼夜別・状態別にみると、自動車乗車中、自転車乗用中、自動二輪車乗車中、一般原動機付自転車乗車中については昼間の割合が約6~7割と高いのに対して、歩行中については夜間の割合が高くなっている(第1-20図)。

重傷者数を昼夜別・状態別にみると、自転車乗用中、自動車乗車中、一般原動機付自転車乗車中、自動二輪車乗車中については、いずれも昼間の割合が6割以上と高い(第1-20図)。

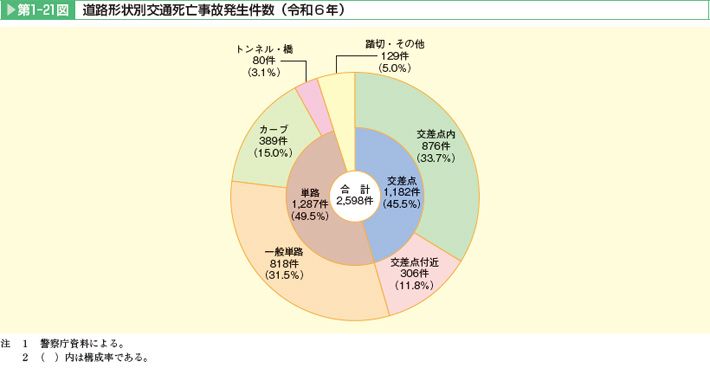

(7)道路形状別交通死亡事故発生件数(令和6年)

令和6年中の交通死亡事故発生件数を道路形状別にみると、交差点内が最も多く、次いで一般単路(交差点、カーブ、トンネル、踏切等を除いた道路形状をいう。)が多くなっている(第1-21図)。

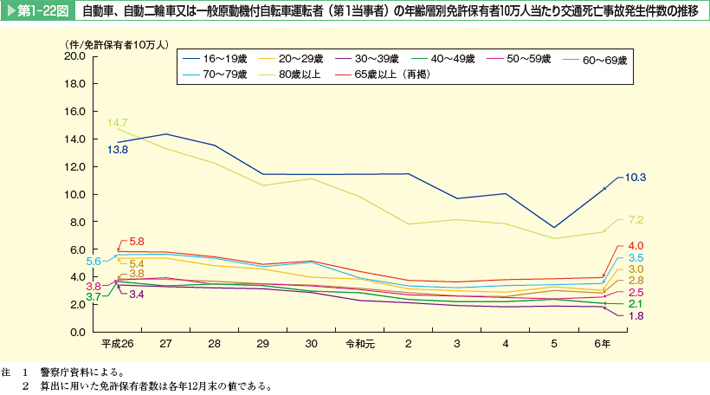

(8)第1当事者別の交通死亡事故発生件数(令和6年)

自動車、自動二輪車又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転者が第1当事者となる交通死亡事故発生件数(免許保有者10万人当たり)を過去10年間の推移で年齢層別にみると、16~19歳及び80歳以上が他の年齢層に比べ多くなっており、令和6年中については、16~19歳が最も多く、次いで80歳以上が多くなっている(第1-22図)

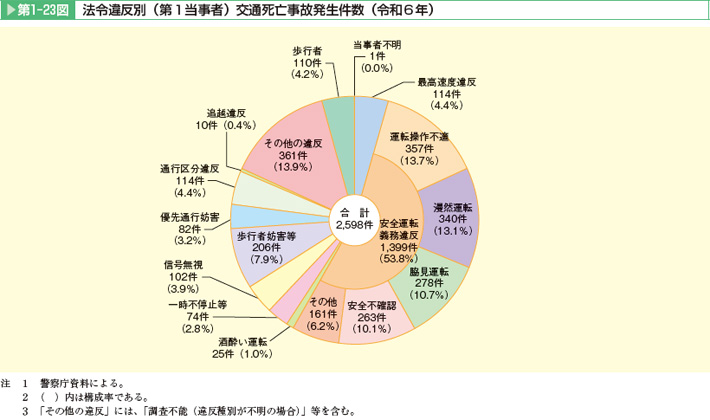

令和6年中の交通死亡事故発生件数を法令違反別(第1当事者)にみると、安全運転義務違反が約半数を占め、中でも運転操作不適、漫然運転、脇見運転、安全不確認が多い(第1-23図)。

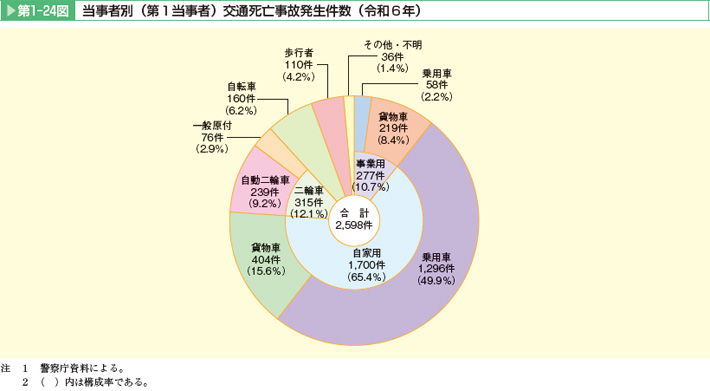

当事者別(第1当事者)にみると、自家用乗用車及び自家用貨物車で全体の約7割を占めている(第1-24図)。

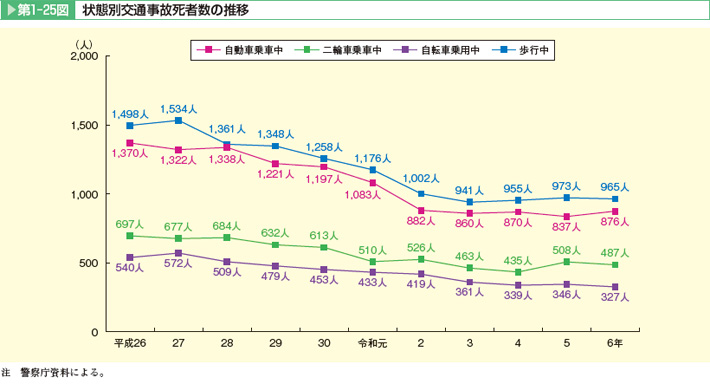

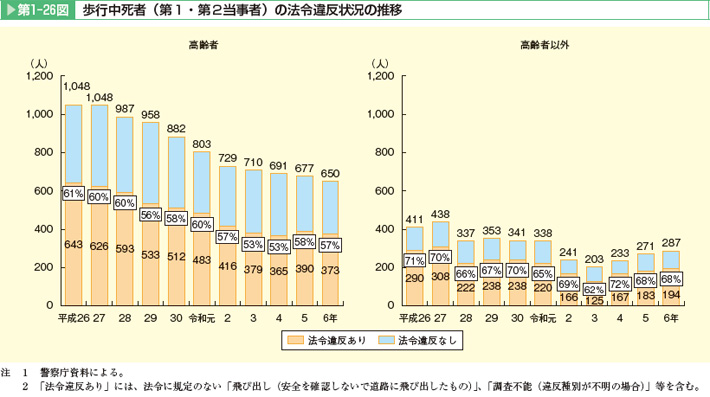

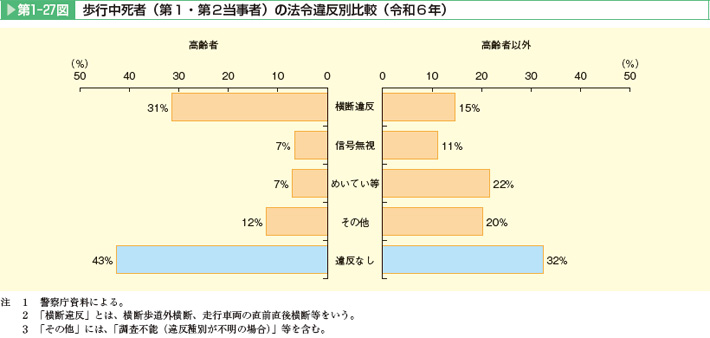

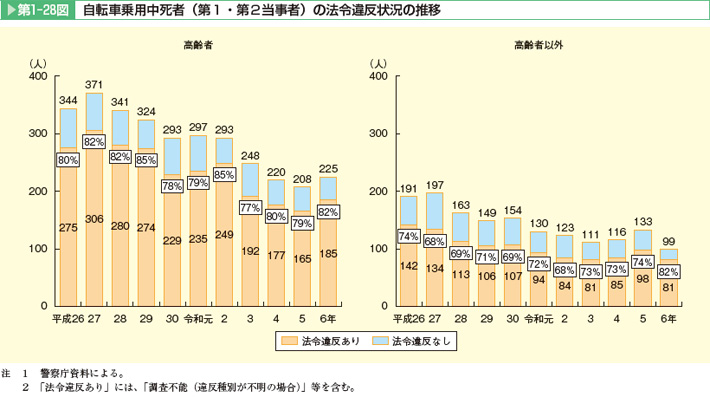

(9)歩行中、自転車乗用中の交通死亡事故における法令違反の有無

歩行中の交通事故死者数は減少傾向にあるものの、状態別交通事故死者数では最も多くなっている(第1-25図)。令和6年中における歩行中死者数の法令違反の有無を高齢者と高齢者以外に分けてみると、ともに5割以上に法令違反があるが(第1-26図)、法令違反別では、高齢者は横断歩道外横断や走行車両の直前直後横断等「横断違反※」の割合が約3割を占めており、高齢者以外と比べて多くなっている(第1-27図)。また、6年中の自転車乗用中死者数について、高齢者と高齢者以外に分けてみると、高齢者は前年から増加しており、自転車側に法令違反があった割合が約8割と多くを占めている(第1-28図)。

※横断違反

横断歩道外横断、走行車両直前直後横断等。

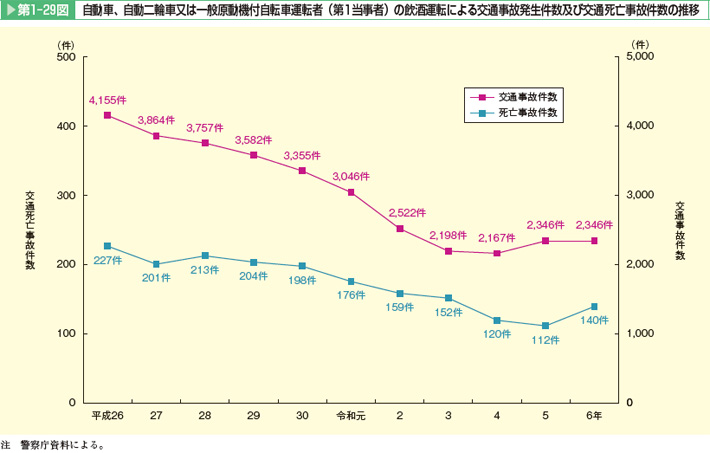

(10)飲酒運転による交通事故発生状況(令和6年)

令和6年中の自動車等の運転者(第1当事者)の飲酒運転による交通事故発生件数は前年と同数であった。飲酒運転による死亡事故は、平成14年以降、累次の飲酒運転の厳罰化、飲酒運転根絶の社会的気運の高まりにより大幅に減少してきたが、令和6年中は前年比で増加した(第1-29図)。

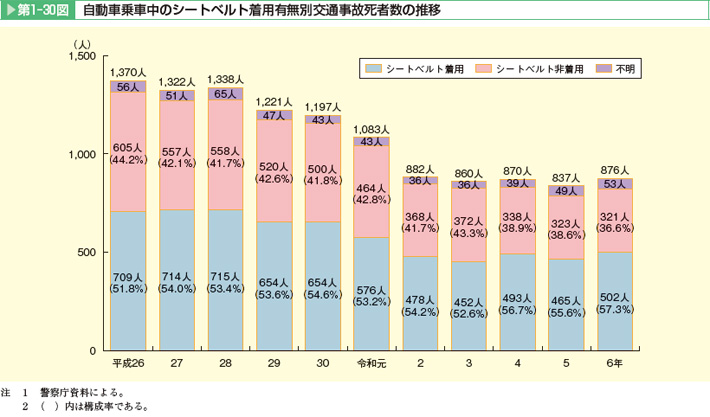

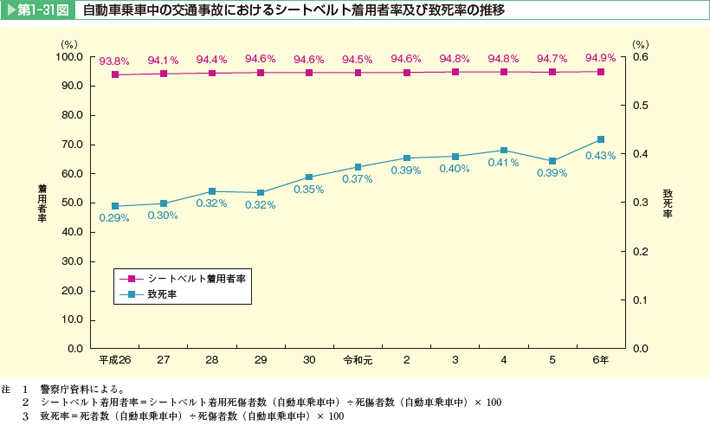

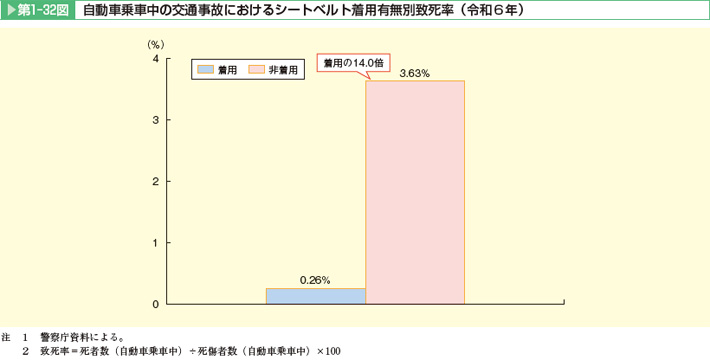

(11)シートベルト着用有無別の交通事故死者数(令和6年)

令和6年中の自動車乗車中の交通事故死者数をシートベルト着用の有無別にみると、非着用の全体に占める割合は約4割で前年とほぼ同水準だった。これまでシートベルト着用者率の向上が自動車乗車中の死者数の減少に大きく寄与していたが、近年はシートベルト着用者率(自動車乗車中死傷者に占めるシートベルト着用の死傷者の割合)が伸び悩んでいる。6年中のシートベルト着用者率は94.9%にとどまっており、自動車乗車中の交通事故死者数をシートベルト着用有無別にみると、シートベルト着用者数はシートベルト非着用者数の約1.6倍になっているが、6年中のシートベルト着用有無別の致死率をみると、非着用の致死率は着用の14.0倍と高くなっている(第1-30図、第1-31図及び第1-32図)。

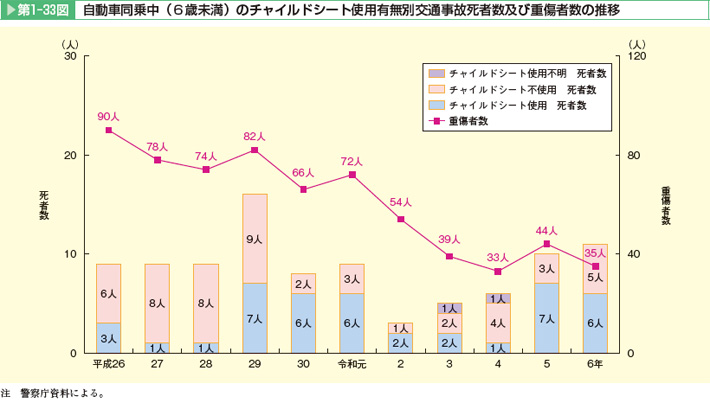

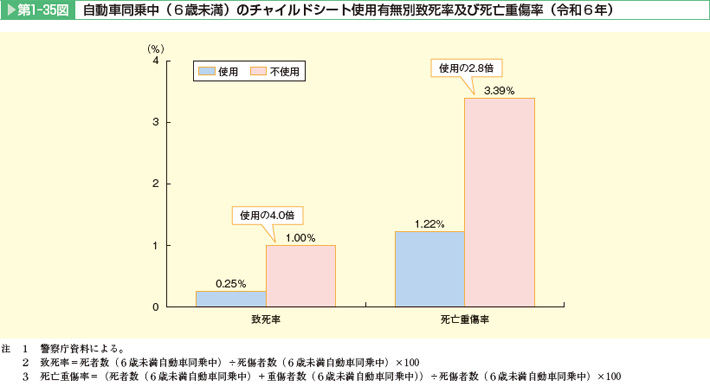

(12)チャイルドシート使用の有無別死傷者数

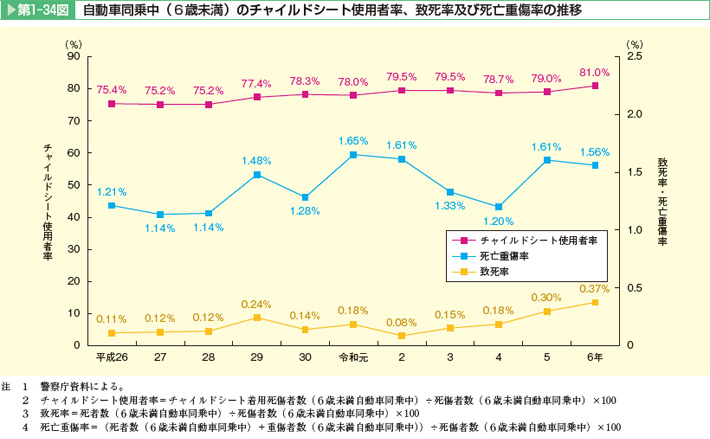

令和6年中の6歳未満幼児の自動車同乗中の死者数及び重傷者数は、第1-33図のとおりである。

チャイルドシートの使用者率はほぼ横ばいで推移しており、6歳未満幼児の自動車同乗中の致死率は、4年連続で増加している。また、6歳未満幼児の自動車同乗中の死亡重傷率は、年により増減はあるものの、ほぼ横ばいで推移している(第1-34図)。

令和6年中のチャイルドシート使用有無別の死亡重傷率をみると、不使用は使用の2.8倍、致死率をみると、不使用は使用の4.0倍となる(第1-35図)。

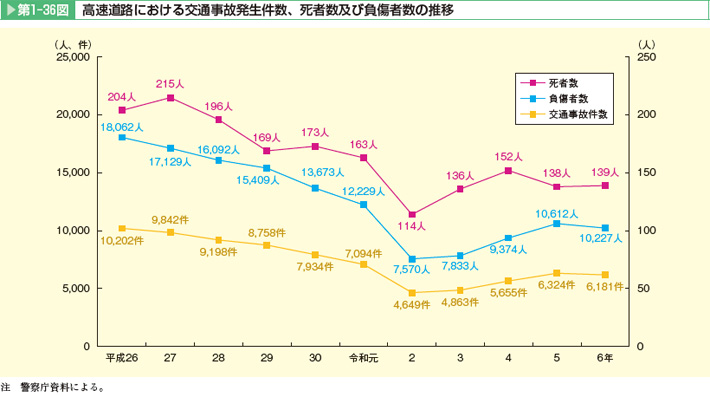

3 高速道路における交通事故発生状況

(1)概況

令和6年中の高速道路(高速自動車国道法(昭32法79)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭35法105)第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)における交通事故発生件数、死者数及び負傷者数は、第1-36図のとおりである。

前年と比べると、交通事故発生件数及び負傷者数は減少したが、死者数は前年比で増加した。

(2)死亡事故率

高速道路は、歩行者や自転車の通行がなく、原則として平面交差がないものの、高速走行となるため、わずかな運転ミスが交通事故に結びつきやすく、また、事故が発生した場合の被害も大きくなり、関係車両や死者が多数に及ぶ重大事故に発展することが多い。そのため、令和6年中の死亡事故率(交通事故発生件数のうち交通死亡事故の割合)を高速道路と一般道路に分けてみると、高速道路における死亡事故率(2.1%)は、一般道路における死亡事故率(0.9%)に比べ約2.3倍となっている。

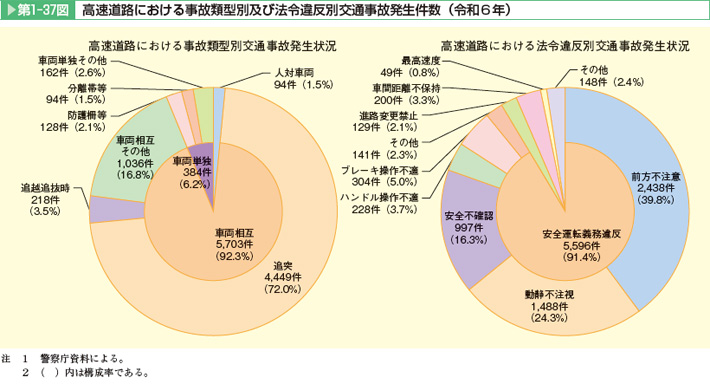

(3)事故類型別及び法令違反別発生状況

令和6年中の高速道路における事故類型別交通事故発生状況をみると、車両相互の事故の割合が最も高く、中でも追突が多い。次いで高いのが車両単独事故の割合で、これは一般道路と比較しても高くなっており、防護柵等への衝突が最も多く、次いで分離帯等への衝突が多くなっている。また、法令違反別発生状況をみると、安全運転義務違反が約9割を占めており、その内容は前方不注意、動静不注視、安全不確認の順となっている(第1-37図)。

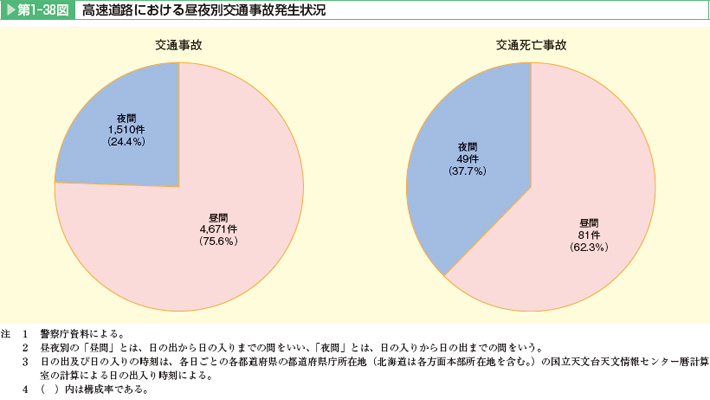

(4)昼夜別交通事故発生状況

令和6年中の高速道路における昼夜別交通事故発生状況をみると、交通事故全体では昼間の発生が夜間の発生の約3倍となっている。交通死亡事故でも、昼間の発生が夜間の発生より多いが、死亡事故率では夜間が昼間を上回っている(第1-38図)。