第4章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 1

第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

1.移動等の円滑化の一層の促進

改正バリアフリー法の成立

2006年に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)(通称「旧ハートビル法」。)と高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)(通称「旧交通バリアフリー法」。)が統合・拡充され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(通称「バリアフリー法」。)が制定されて以来、10年以上が経過した。

こうした中、2020年に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会が開催されることとなり、これを契機として、全ての国民が共生する社会、いわゆる「共生社会」の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を推進するとともに、「一億総活躍社会」の実現に向けた取組を進めることが必要となっている。

具体的には、公共交通機関についての既存施設を含む更なるハード対策や旅客支援等のソフト対策の一体的な取組や地域の面的なバリアフリー化、ユニバーサル・ツーリズムの推進等が必要となっている。

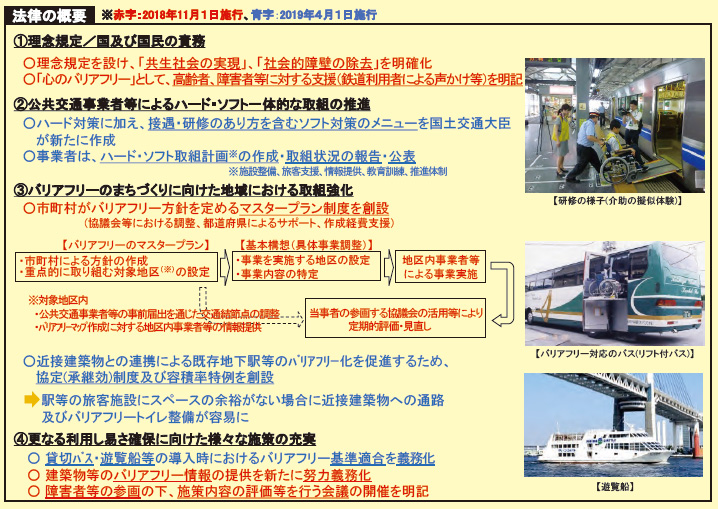

このような趣旨を踏まえ、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第32号)(以下「改正バリアフリー法」という。)が2018年5月に成立した。加えて、改正バリアフリー法の施行に向けて、必要な政省令等を公布した(2018年11月1日施行。ただし、一部の規定は2019年4月1日施行。)。

2017年3月に、障害当事者も参画した「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」を設置し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(以下「バリアフリー法」という。)及び関連施策の見直しに着手した。同年6月に国土交通省2020年オリンピック・パラリンピック東京大会準備本部「バリアフリーワーキンググループ」において、バリアフリー法及び関連施策の見直しの方向性についてとりまとめ、バリアフリー法の改正に向けた準備を進めた。

当該とりまとめを踏まえ、交通事業者によるハード対策・ソフト対策一体となった取組の推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化、バリアフリー法の適用対象の拡大、利用者へのバリアフリー情報の提供の推進等の措置を講ずること等を内容とした、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第32号)が2018年5月に成立した。

また、旅客施設、車両等に関して2018年3月に移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)(以下「公共交通移動等円滑化基準」という。)及びガイドラインを改正し、駅等のバリアフリールートの最短化や大規模駅における複数化の義務付け、利用状況に応じたエレベーターの複数化又は大型化の義務付けなどを行うこととしたほか、2018年9月に公共交通移動等円滑化基準を改正し、航空機に乗降するためのタラップ等の基準を新たに設けた。

国土交通省としては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京大会」という。)を契機に、共生社会の実現を東京大会の最大のレガシーの一つとすべく、ユニバーサルデザインのまちづくり、心のバリアフリーをはじめとする諸施策に省をあげて取り組んでいくとともに、大会後も見据え、全国各地における高い水準のバリアフリー化を進めていくこととしている。