第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

第3節 安全運転の確保

第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

第3節 安全運転の確保

1 運転免許保有者数及び運転免許試験の実施状況

(1)運転免許保有者数

令和6年末現在の運転免許保有者数は、前年と比べて約12万人減少して約8,174万人となった。このうち、男性は約14万人減少して約4,410万人、女性は約2万人増加して約3,764万人となり、その構成率は男性54.0%、女性46.0%となった(第1-5表)。

| 年 | 保有者数 | 対前年増減率 | 人口に対する割合 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 人員 | 構成率 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | |||

| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||||

| 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |

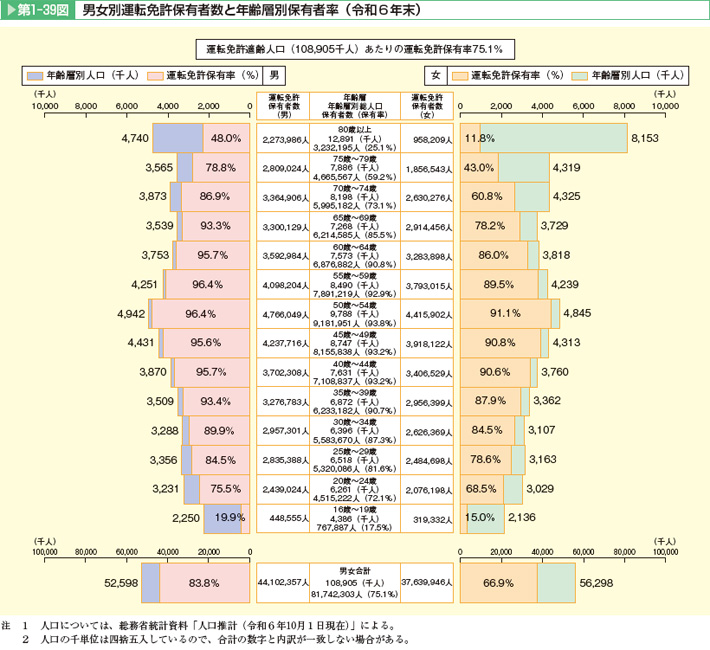

また、年齢層別の運転免許保有者数では、高齢者が約27万人増加した(第1-39図)。

運転免許の種類別保有者数は、第一種中型免許(8トン限定中型免許を含む。)保有者が約5,568万人で全体の68.1%を占めた(第1-6表)。

| 免許種別 | 令和5年 | 令和6年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 構成率 | 全体 | うち男性 | うち女性 | 構成率 | ||

| 千人 | % | 千人 | 千人 | 千人 | % | ||

| 第一種免許 | 大型 | 4,039 | 4.9 | 3,987 | 3,839 | 148 | 4.9 |

| 合計 | 81,863 | 100.0 | 81,742 | 44,102 | 37,640 | 100.0 | |

障害者の運転免許については、運転できる車両に限定の条件が付されているものが延べ27万3,727件、補聴器使用の条件が付されているものが延べ4万6,710件となった。

なお、令和6年中の国外運転免許証の交付件数は29万2,704件で、前年に比べ3万436件(11.6%)増加した。また、外国等の行政庁等の運転免許を有する者については、一定の条件の下に運転免許試験のうち技能試験及び学科試験を免除することとされており、令和6年中の当該免除に係る我が国の運転免許の件数は7万3,477件に上り、増減率で22.4%増となった。

(2)運転免許試験の実施状況

ア 運転免許試験の概況

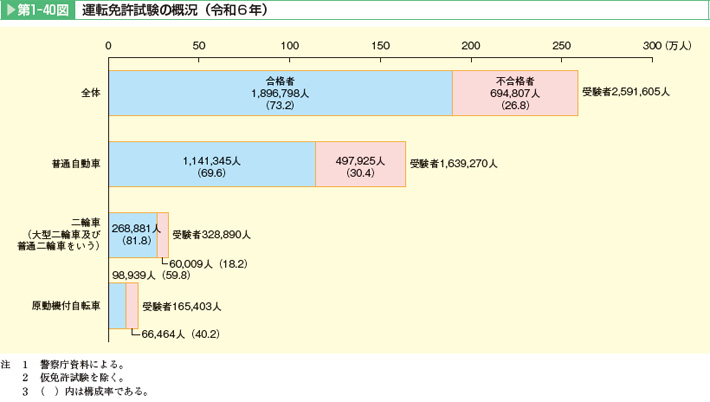

令和6年中の運転免許試験の受験者数、合格者数等の概況は、第1-40図のとおりである。

受験者数は、前年に比べて1万1,546人(0.4%)減少し、合格者は、前年に比べて10万3,094人(5.2%)減少した。このうち、第1種免許についてみると、普通免許の受験者数は、前年に比べ3.6%増加(合格者2.0%減少)、大型二輪免許及び普通二輪免許の受験者数は、前年に比べ10.0%減少(合格者12.6%減少)、原付免許の受験者数は、前年に比べ1.1%増加(合格者0.2%減少)した。

イ 障害者等の運転免許取得

障害や病気の症状が自動車等の運転に及ぼす影響は様々であり、運転免許に一定の条件を付すことにより補うことができる場合もあることから、安全運転相談を通じ、運転免許の取得に係る適切な助言を行っている。

聴覚障害のある人のうち、補聴器を使用しても一定の音が聞こえない人については、特定後写鏡等の使用を条件に準中型自動車及び普通自動車を運転することが可能であり、令和6年末現在、この条件が付された準中型免許及び普通自動車免許保有者数は1,646人である。また、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車の免許については、適性試験における聴力が廃止されている。

なお、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車については、補聴器を使用して一定の音が聞こえることを条件に運転ができるほか、平成28年4月からは、タクシーやバス等の旅客自動車についても補聴器を使用して一定の音が聞こえることを条件に運転できることとなった。

2 運転者教育等の充実

(1)運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実

ア 自動車教習所における教習の充実

(ア) 指定自動車教習所における教習の充実

令和6年末現在における指定自動車教習所数は1,288か所で、これらの指定自動車教習所で技能検定に従事している技能検定員は1万8,065人、学科又は技能の教習に従事している教習指導員は2万9,473人である。

一方、令和6年中に指定自動車教習所を卒業した者は150万8,109人で、前年に比べ2万98人(1.3%)減少し、指定自動車教習所の卒業者で6年中に運転免許試験に合格した者の数は146万1,676人で、全合格者(原付免許等を除く。)の97.6%を占めた。

都道府県公安委員会では、指定自動車教習所の教習指導員、技能検定員等に対する定期的な講習や研修を通じ、その資質及び能力の向上を図るとともに、教習及び技能検定等について定期又は随時の検査を行い、教習内容の充実に努めたほか、教習施設及び教習資器材等の整備等についても指導を行った。

また、交通状況の変化に迅速、的確に対応するため、常に教習内容の充実に努めている。

(イ) 指定自動車教習所以外の自動車教習所における教習水準の向上

都道府県公安委員会では、指定自動車教習所以外の届出自動車教習所に対して必要な助言等を行い、教習水準の維持向上を図った。

また、特定届出自動車教習所に対しても、教習の課程の指定を受けた教習の適正な実施等を図るため、指導等を行った。

イ 取得時講習の充実

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者は、それぞれ受けようとする免許の種別に応じ、大型車講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、大型旅客車講習、中型旅客車講習又は普通旅客車講習のほか、応急救護処置講習の受講が義務付けられており、これらは、運転に係る危険の予測等、安全な運転に必要な技能及び知識、気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫(心臓マッサージ)等に関する知識についての講習となっている。

令和6年には、大型車講習を340人、中型車講習を273人、準中型車講習を688人、普通車講習を3,864人、大型二輪車講習を190人、普通二輪車講習を1,024人、大型旅客車講習を255人、中型旅客車講習を15人、普通旅客車講習を698人、第一種応急救護処置講習を4,335人、第二種応急救護処置講習を929人が受講した。

また、原付免許を受けようとする者に対しては、原付の運転に関する実技訓練等を内容とする原付講習が義務付けられており、令和6年には8万989人が受講した。

都道府県公安委員会では、これらの講習の水準が維持され、講習が適正に行われるよう、講習実施機関に対し指導を行った。

(2)運転者に対する再教育等の充実

ア 初心運転者対策の推進

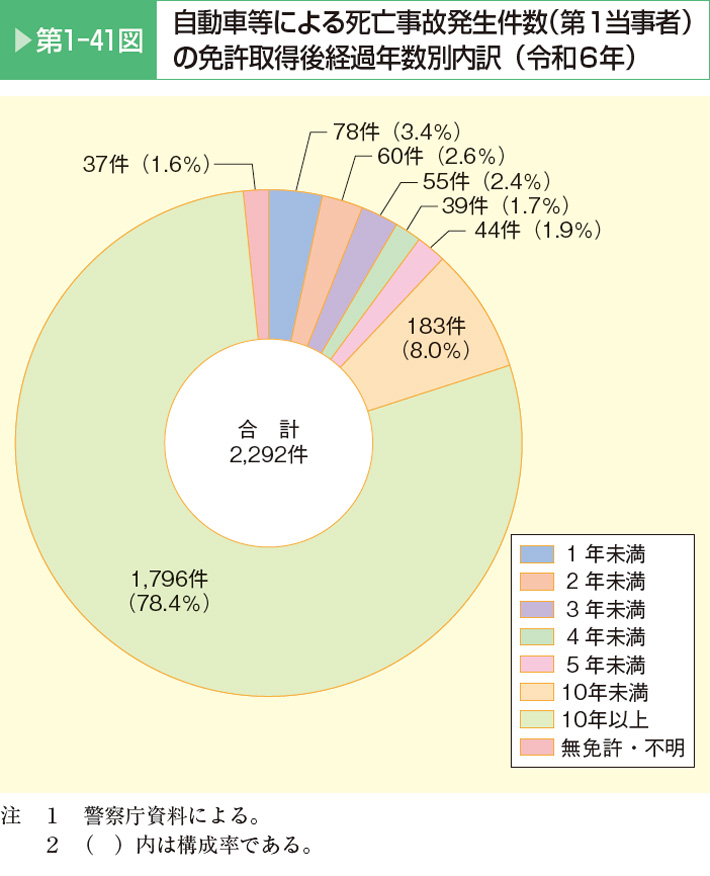

運転免許取得後の経過年数の短い者(大部分が若者)が死亡事故を引き起こしているケースが多いことから(第1-41図)、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けてから1年に達する日までの間を初心運転者期間とし、この期間中にこれらの免許を受けた者が、違反行為をして法令で定める基準に該当することとなったときは、都道府県公安委員会の行う初心運転者講習を受講できることとされている。

なお、この講習を受講しなかった者及び受講後更に違反行為をして法令で定める基準に該当することとなった者は、初心運転者期間経過後に都道府県公安委員会の行う再試験を受けなければならない。

初心運転者講習は、少人数のグループで編成され、路上訓練や運転シミュレーター※を活用した危険の予測、回避訓練を取り入れるなど実践的な内容としている。

※運転シミュレーター

運転者の適性を判断するための模擬運転装置。

イ 運転者に対する各種の再教育の充実

(ア) 更新時講習

令和7年3月から、申請により、マイナンバーカードに免許情報を記録することが可能となったところ、運転免許証又は免許情報記録(以下「運転免許証等」という。)の更新を受けようとする者が受けなければならない更新時講習は、更新の機会を捉えて定期的に教育を行うことにより、安全な運転に必要な知識を補い、運転者の安全意識を高めることを目的としている。この講習は、受講対象者の違反状況等に応じ、優良運転者、一般運転者、違反運転者又は初回更新者の区分により実施している。

マイナンバーカードに免許情報を記録した者については、更新時講習をオンラインで受講(講習区分が優良運転者講習又は一般運転者講習の者に限る。)することができる。

各講習では、視聴覚教材等を効果的に活用するなど工夫するとともに、一般運転者、違反運転者及び初回更新者の講習では、運転適性診断を実施し、診断結果に基づいた安全指導を行っている。令和6年には、優良運転者講習を940万5,865人、一般運転者講習を242万1,310人、違反運転者講習を152万3,273人、初回更新者講習を113万398人が受講した。

更新時講習では、高齢者等受講者の態様に応じた特別学級を編成し、受講者層の交通事故実態等について重点的に取り上げるなど、講習の充実を図っている。令和6年には、2,042人がこの特別学級による講習を受講した。

なお、一定の基準に適合する講習(特定任意講習)を受講した者は、更新時講習を受講する必要がないこととされている。特定任意講習では、地域、職域等が共通する運転者を集め、その態様に応じた講習を行っており、令和6年には、1,886人が受講した。

(イ) 取消処分者講習

取消処分者講習は、運転免許の取消処分等を受けた者を対象に、その者に自らの危険性を自覚させ、その特性に応じた運転の方法を助言・指導することにより、これらの者の運転態度の改善を図ろうとするものである。講習は、受講者が受けようとしている免許の種類に応じ、四輪運転者用講習と二輪運転者用講習に分かれており、運転免許の取消処分等を受けた者が免許を再取得しようとする際には、この講習の受講が受験資格となっている。講習に当たっては、運転適性検査に基づくカウンセリング、グループ討議、自動車等の運転や運転シミュレーターの操作に基づく指導を行うなど個別的、具体的な指導を行い、運転時の自重・自制を促している。また、飲酒運転違反者に対してより効果的な教育を行うことを目的に、飲酒行動の改善等のためのカリキュラムとして、スクリーニングテスト(AUDIT※)、ブリーフ・インターベンション※等を盛り込んだ取消処分者講習(飲酒取消講習)を全国で実施している。令和6年中の取消処分者講習の受講者数は、1万9,400人であり、うち飲酒取消講習の受講者数は1万298人であった。

※AUDIT

世界保健機構がスポンサーになり、数か国の研究者によって作成された「アルコール使用障害に関するスクリーニングテスト」。面接又は質問紙により、その者が危険・有害な飲酒習慣を有するかどうかなどを判断する。

※ブリーフ・インターベンション

飲酒行動等の人の特定行動に変化をもたらすことを目的とした短時間のカウンセリング。

(ウ) 停止処分者講習

停止処分者講習は、運転免許の効力の停止又は保留等の処分を受けた者を対象に、その者の申出により、その者の危険性を改善するための教育として行うものである。講習は、行政処分の期間に応じて短期講習、中期講習、長期講習に区分され、また、二輪学級、飲酒学級、速度学級等受講者の違反状況等に応じた特別学級を編成している。受講者は、講習終了後の考査の成績等によって、行政処分の期間が短縮されることとなっている。講習では、道路交通の現状、交通事故の実態に関する講義、自動車等の運転や運転シミュレーターの操作に基づく指導等を行っている。令和6年中の停止処分者講習の受講者は11万9,696人であった。

(エ) 違反者講習

違反者講習は、軽微違反行為(3点以下の違反行為)をして一定の基準(累積点数で6点になるなど)に該当することになった者に対し受講が義務付けられているもので、受講者に対しては、運転免許の効力の停止等の行政処分を行わないとされている。

講習を受けようとする者は、運転者の資質の向上に資する活動の体験を含む課程又は自動車等及び運転シミュレーターを用いた運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含む課程を選択することができる。運転者の資質の向上に資する活動として、歩行者の安全通行のための通行の補助誘導、交通安全の呼び掛け、交通安全チラシの配布等の広報啓発等を行っている。令和6年中の違反者講習の受講者は4万9,609人であった。

(オ) 自動車教習所における交通安全教育

自動車教習所は、地域住民のニーズに応じ、地域住民に対する交通安全教育を行っており、地域における交通安全教育センターとしての役割を果たしている。具体的には、運転免許を受けている者を対象として、運転の経験や年齢等の区分に応じたいわゆるペーパードライバー教育、高齢運転者教育等の交通安全教育を行っている。こうした教育のうち、一定の基準に適合するものについては、その水準の向上と免許取得者に対する普及を図るため、都道府県公安委員会の認定を受けることができ、令和6年末現在、1万111件が認定されている。

(3)妨害運転等の悪質・危険な運転者に対する処分者講習での再教育

運転免許の取消処分等を受けた者を対象に、妨害運転等の悪質・危険な運転者の行動改善を図ることを目的としたディスカッション形式の指導を導入している。

(4)二輪車安全運転対策の推進

ア 二輪免許交付時講習

主に二輪免許を新規取得した青少年層を対象として、免許証が交付される間における待ち時間を活用した二輪車の安全運転に関する講習を行っている。

イ 二輪運転者講習に対する協力

警察では、各都道府県の二輪車安全運転推進委員会が日本二輪車普及安全協会の協力を得て行っている二輪車安全運転講習及び原付安全運転講習に対し、講師として警察官等を派遣するなどの協力を行っている。

(5)高齢運転者対策の充実

ア 高齢者講習等

高齢者は、一般的に身体機能の低下が認められるが、これらの機能の変化を必ずしも自覚しないまま運転を行うことが事故の一因となっていると考えられる。このため、運転免許証等の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の高齢者には、更新期間が満了する日前6月以内に高齢者講習を受講することが義務付けられている。

高齢者講習は、受講者に実際に自動車等の運転をしてもらうことや運転適性検査器材を用いた検査を行うことにより、運転に必要な適性に関する調査を行い、受講者に自らの身体的な機能の変化を自覚してもらうとともに、その結果に基づいて助言・指導を行うことを内容としており、この講習を受講した者は、更新時講習を受講する必要がないこととされている。令和6年中の高齢者講習(臨時高齢者講習、高齢者講習と同等の効果を生じさせるために行われる課程(認定教育)を含む。)の受講者は387万4,200人であった。

また、運転免許証等の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者については、運転免許証等の更新期間が満了する日前6月以内に、認知機能検査を受けなければならないこととされており、加えて普通自動車に対応する運転免許保有者のうち一定の違反歴がある者は、同じく6月以内に、運転技能検査に合格しなければ、運転免許証等が更新されないこととなる。

運転技能検査では、一時停止や信号通過等の課題が実施され、検査の結果が一定の基準に達しない者は不合格となるが、更新期日までに繰り返し受検することができる。

令和6年中の認知機能検査(臨時認知機能検査、認知機能検査と同等の効果を生じさせるために行われる検査(認定検査)を含む。)の受検者数は283万4,847人、運転技能検査(運転技能検査と同等の効果を生じさせるために行われる検査(認定検査)を含む。)の受検者数は15万6,376人、うち合格者数は14万4,133人であった。

今後、超高齢化社会の更なる進展等に伴い、高齢運転者の増加が見込まれることから、高齢者講習等の円滑な実施に向け、引き続き、高齢者講習等の警察による直接実施や新たな実施機関の確保による受講・受検枠の拡大等、必要な実施体制を確保するための効果的な取組を推進することとしている。

また、更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された者については、その者の違反状況にかかわらず、医師の診断を要することとされている。

なお、一定の基準に適合する講習(特定任意高齢者講習)を受講した者は高齢者講習を受講する必要がないこととされている。

イ 申請による運転免許の取消し等

高齢運転者が身体機能の低下等を理由に自動車等の運転をやめる際には、本人の申請により運転免許を取り消し、運転免許証を返納することができる。

また、運転免許証の返納又は失効後5年以内に申請すれば、運転経歴証明書の交付を受けることができ、令和7年3月から、申請により、マイナンバーカードへの運転経歴情報の記録も受けることができるようになった。

警察では、申請による運転免許の取消し及び運転経歴証明書等制度の周知を図るとともに、運転免許証を返納した者への支援について、地方公共団体を始めとする関係機関・団体等に働き掛けるなど、自動車の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証の自主返納等をしやすい環境の整備に向けた取組を進めている。

令和6年中の申請による運転免許の取消件数及び運転経歴証明書の交付件数は、第1-7表のとおりである。

| 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和5 | 令和6 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 申請による運転免許の取消し件数(件) | 552,381 | 517,040 | 448,476 | 382,957 | 427,914 | |

| うち75歳以上の者 | 297,452 | 278,785 | 273,206 | 261,569 | 264,916 | |

| 運転経歴証明書交付件数(件) | 496,556 | 444,484 | 371,411 | 291,071 | 316,005 | |

| うち75歳以上の者 | 260,437 | 234,816 | 222,712 | 197,493 | 193,324 | |

ウ 安全運転サポート車の普及啓発

高齢運転者による交通事故の防止及び被害軽減に効果が期待できる安全運転サポート車(サポカー)について、関係機関・団体・事業所等が連携し、各種機会において試乗会を開催するなど、官民一体となって普及啓発を推進した。また、普及啓発に当たっては、その機能の限界や使用上の注意点を正しく理解し、機能を過信せずに責任を持って安全運転を行わなければならない旨の周知を図った。

(6)シートベルト、チャイルドシート及びヘルメットの正しい着用の徹底

後部座席を含めた全ての座席のシートベルト、チャイルドシート及びヘルメットの正しい着用の徹底を図るため、関係機関・団体等と連携し、各種講習・交通安全運動等あらゆる機会を通じて、着用効果の啓発等着用徹底キャンペーンを積極的に行うとともに、シートベルト、チャイルドシート及びヘルメット着用義務違反に対する街頭での交通指導取締りを推進した。

(7)自動車安全運転センターの業務の充実

自動車安全運転センターは、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することを目的として、次のような業務を行った。

ア 安全運転研修業務

安全運転中央研修所では、高速周回路、中低速周回路、模擬市街路及び基本訓練コースのほか、スキッドパン※、モトクロス※、トライアル※コース等の特殊な訓練コースを備えており、実際の道路交通現場に対応した安全運転の実践的かつ専門的な知識、技能についての体験的研修を行い、安全運転教育について専門的知識を有する交通安全指導者や高度な運転技能と知識を有する職業運転者、安全運転についての実践的な能力を身に付けた青少年運転者の育成を図っている。令和6年度には、延べ4万6,807人の研修を実施した。

※スキッドパン

スリップを体験するための特殊路面。

※モトクロス

自然な地形や自然に類似した路面状況で行われるモーター・サイクル競技。

※トライアル

自然の障害物等を適切な技術を用いて乗り越え、失点の少なさを競うモーター・サイクル競技。

イ 少年交通安全研修業務

安全運転中央研修所の附属交通公園では、幼児及び小・中学校の児童・生徒を対象とし、歩行者及び自転車利用者としての適正な交通の方法等について参加・体験型の交通安全研修を行い、交通安全意識の啓発を図っている。令和6年度には、7,717人の研修を実施した。

ウ 交通事故証明業務

交通事故当事者等の求めに応じて、交通事故の発生日時、場所、当事者の住所、氏名等を記載した交通事故証明書を交付した。

エ 経歴証明業務

運転者の求めに応じて運転経歴に係る証明書を交付し、運転者の利便を図った。運転経歴に係る証明書は、企業等における安全運転管理を進める上での有効な資料としての利用価値が高いことから、運転経歴に係る証明書の活用効果についてのリーフレットを配付するなど、その活用を推進した。

また、運転経歴に係る証明書のうち、無事故・無違反証明書又は運転記録証明書の交付申請をした者(過去1年以上の間、無事故・無違反で過ごした者に限る。)に対して、証明書に加えSD(SAFEDRIVER)カードを交付し、安全運転者であることを賞揚するとともに、安全運転を促した。

オ 累積点数通知業務

交通違反等の累積点数が運転免許の停止処分又は違反者講習を受ける直前の水準に達した者に対して、その旨を通知し安全運転の励行を促した。

カ 調査研究業務

自転車運転中の携帯電話使用等が運転行動等に及ぼす影響に関する調査研究等を行った。

(8)自動車運転代行業の指導育成等

令和6年末現在、全国で7,558業者が都道府県公安委員会の認定を受けて営業を行っている。自動車運転代行業に従事する従業員数は5万4,871人、使用されている随伴用自動車の台数は1万7,033台である。

平成24年3月に「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」を策定し、これまで自動車運転代行業の健全化及び利用者の利便性・安心感の向上を図るための施策等を推進してきたところである。

令和6年度は、今後の運転代行業の適正化について、自動車運転代行関係団体と意見交換を実施した。

(9)自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実

平成28年に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、雇い入れた全ての貸切バスの運転者に適性診断(初任)の受診を義務付けるなどにより、適性診断の充実を図ってきたところである。

また、自動車運送事業等に従事する運転者が受診する適性診断の受診環境を整えるため、適性診断実施者への民間参入を促進しているところであり、令和6年度に適性診断の実施者について6社を認定し、通算で145社を認定している。

(10)危険な運転者の早期排除

ア 運転免許の拒否及び保留

運転免許試験に合格した者が、過去に無免許運転等の交通違反をしたり、交通事故を起こしたりしたことがあるときには点数制度により、また、一定の症状を呈する病気、麻薬中毒等の事由に該当するときには点数制度によらず、運転免許を拒否し、又は6月を超えない範囲で運転免許を保留することとされている。

イ 運転免許の取消し及び停止

運転免許を受けた者が、運転免許取得後に交通違反を犯し、又は交通事故を起こしたとしたときは点数制度により、また、一定の症状を呈する病気、麻薬中毒等の事由に該当することとなったときには点数制度によらず、その者の運転免許を取り消し、又は6月を超えない範囲で運転免許の効力を停止する処分を行うこととされている。

また、暴走行為を指揮した暴走族のリーダーのように自ら運転していないものの、運転者を唆して共同危険行為等重大な道路交通法違反をさせた者に対しても、運転免許の取消し等を行っている(第1-8表)。

| 停止 | 合計 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| うち初心取消 | うち若年取消 | 90日以上 | 60日 | 30日 | 計 | ||

| 35,737 | 836 | 1 | 30,039 | 23,363 | 98,004 | 151,406 | 187,143 |

3 運転免許制度の改善

運転免許証等の更新申請等に係る国民の負担軽減の観点から、更新申請書や再交付申請書に添付する申請用写真の省略等、運転免許手続における簡素合理化を推進している。

また、障害のある運転免許取得希望者に対する利便性の向上を図るため、受験者である障害者が持ち込んだ車両による技能試験の実施等、障害者等に配意した施策を推進している。

4 安全運転管理の推進

安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)に対する講習を充実するなどにより、これらの者の資質及び安全意識の向上を図るとともに、事業所内で交通安全教育指針に基づいた交通安全教育が適切に行われるよう安全運転管理者等を指導した。

また、安全運転管理者等による若年運転者対策及び貨物自動車の安全対策の一層の充実を図るとともに、安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図り、企業内の安全運転管理体制を充実強化し、安全運転管理業務の徹底を図った。

さらに、事業活動に関してなされた道路交通法違反等についての使用者等への通報制度を十分活用するとともに、使用者、安全運転管理者等による下命、容認違反等については、使用者等の責任追及を徹底し適正な運転管理を図った。

事業活動に伴う交通事故防止を更に促進するため、ドライブレコーダー等、安全運転の確保に資する車載機器等を効果的に活用した交通安全教育や安全運転管理の手法等について周知を図った。

(1)安全運転管理者等の現況

安全運転管理者は、道路交通法により、自動車を5台以上使用する又は乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所等において選任が義務付けられており、また、自動車を20台以上使用する事業所には、その台数に応じ、副安全運転管理者を置くことが義務付けられている(第1-9表)。

| 年 | 事業所 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | 管理下運転者数 | 管理下自動車台数 |

|---|---|---|---|---|---|

| か所 | 人 | 人 | 人 | 台 | |

| 6 | 400,868 | 400,868 | 83,942 | 8,883,014 | 5,350,070 |

安全運転管理者等の年齢層別構成では40歳代と50歳代が多く、職務上の地位別構成では、課長以上が約半数を占めた(第1-10表)。

| 区分 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 人員(人) | 構成率(%) | 人員(人) | 構成率(%) | ||

| 年齢層別 | 20~29歳 | 8,997 | 2.2 | 3,230 | 3.8 |

| 400,868 | 100 | 83,942 | 100 | ||

| 地位別 | 課長以上 | 200,228 | 49.9 | 38,236 | 45.6 |

| 400,868 | 100 | 83,942 | 100 | ||

(2)安全運転管理者等に対する講習の実施状況

都道府県公安委員会は安全運転管理者等の資質の向上を図るため、自動車及び道路交通に関する法令の知識、安全運転に必要な知識、安全運転管理に必要な知識等を内容とした講習を実施している。

令和5年度における安全運転管理者等講習の実施状況は、第1-11表のとおりである。

| 年度 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実施回数 | 受講対象者 (A) |

受講者数 (B) |

受講率 (B)/(A) |

実施回数 | 受講対象者 (A) |

受講者数 (B) |

受講率 (B)/(A) |

|

| 回 | 人 | 人 | % | 回 | 人 | 人 | % | |

| 5 | 2,284 | 394,482 | 380,299 | 96.4 | 2,122 | 82,857 | 78,950 | 95.3 |

(3)安全運転管理者協議会等に対する指導育成

企業等における自主的な安全運転管理を推進するとともに、安全運転管理者等の資質の向上を図るため、安全運転管理者等の組織への加入促進、自主的な検討会の開催、自動車安全運転センター安全運転中央研修所における研修の実施、無事故無違反運動等に対する指導育成等を行った。

都道府県ごとに組織されている安全運転管理者協議会に対しては、安全運転管理者等研修会の開催、事業所に対する交通安全診断等の実施を始め、交通安全教育資料及び機関誌(紙)の発行等について積極的に指導したほか、同協議会の自主的活動の促進を図っている。また、同協議会は、全国交通安全運動等を推進するとともに、職域における交通安全思想の普及活動に努めた。

5 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全対策の推進

事業用自動車の交通事故については、令和3年3月に策定した「事業用自動車総合安全プラン2025」で掲げている、令和7年までに事業用自動車の事故による死者数を225人以下、人身事故件数を1万6,500件以下とする等事故削減目標の達成に向けて関係者が一丸となって各種取組を進めている。

令和5年においては、事業用自動車の事故による死者数は271人となり、前年に比べ43人(18.9%)増加し、事故件数は2万3,606件となっている。

令和6年度は、「事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会」を開催し、当該プランの達成に向けた取組状況のフォローアップを行った。

(1)バスの重大事故を踏まえた安全対策

平成28年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、同年6月に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において取りまとめた85項目に及ぶ「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を着実に実施してきた。他方、令和4年10月には静岡県の県道において観光バスが横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したところ、二度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、貸切バスの安全性向上に関する関係法令等の改正を行った。

(2)運輸安全マネジメントを通じた安全体質の確立

平成18年10月より導入した「運輸安全マネジメント制度」により、事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を確認し評価する取組を、令和6年度は95者に対して実施した。特に、平成29年7月の運輸審議会の答申を踏まえ、全ての事業者の運輸安全マネジメント評価を行うとした貸切バス事業者については、令和3年度末までに全ての評価を終了し、その後、新規許可を受けた貸切バス事業者や一定規模以上の貸切バス事業者を優先的に評価を実施している。

また、令和2年7月に策定、公表した「運輸防災マネジメント指針」を活用し、運輸安全マネジメント評価の中で防災マネジメントに関する評価を実施した。

(3)抜本的対策による飲酒運転、迷惑運転等悪質な法令違反の根絶

事業用自動車の運転者による酒気帯び運転や覚醒剤、危険ドラッグ等薬物使用運転の根絶を図るため、点呼時のアルコール検知器を使用した確認の徹底や、薬物に関する正しい知識や使用禁止について、運転者に対する日常的な指導・監督を徹底するよう、講習会や全国交通安全運動、年末年始の輸送等安全総点検等も活用し、機会あるごとに事業者や運行管理者等に対し指導を行っている。

また、運送事業者に対し飲酒運転防止の徹底を要請した。加えて、「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル(令和6年3月策定)」の周知を図っている。

(4)ICT・自動運転等新技術の開発・普及推進

自動車運送事業者における交通事故防止のための取組を支援する観点から、デジタル式運行記録計等の運行管理の高度化に資する機器の導入や、過労運転防止のための先進的な取組等に対し支援を行っている。

また、既に同一事業者内の遠隔点呼や業務後自動点呼に用いる機器等の要件等を取りまとめ、令和5年3月、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示を制定しているところ、6年度は、有識者が参画するワーキンググループにおける議論を踏まえ、事業者間遠隔点呼及び業務前自動点呼の先行実施を行った。

(5)超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた事故の防止対策

高齢者における発症率が高く自覚症状が無いまま運転を続ける可能性がある緑内障を始めとした視野障害等について、事業者が取り組むべき内容をマニュアルとして取りまとめているところ、各種講演会等を通じて周知を行っている。また、視野障害のある運転者を早期に発見することを目的とするスクリーニング検査の受診促進についてモデル事業を実施している。

(6)業態ごとの事故発生傾向、主要な要因等を踏まえた事故防止対策

輸送の安全の確保を図るため、トラック・バス・タクシーの業態ごとの特徴的な事故傾向を踏まえた事故防止の取組について評価し、更なる事故削減に向け、必要に応じて見直しを行う等のフォローアップを実施している。

トラックの中でも事業用軽貨物自動車の死亡重傷事故件数が増加していることを踏まえ、貨物軽自動車運送事業者に対し、貨物軽自動車安全管理者の選任等を義務付ける改正(流通業務の統合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令6法23))を令和6年に行ったほか、荷主や元請運送事業者等の関係者を交えた「貨物軽自動車運送事業適正化協議会」において、輸送の安全に関する情報共有や意見交換を引き続き実施している。

(7)事業用自動車の事故調査委員会の提案を踏まえた対策

事業用自動車事故調査委員会において、社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故について、背景にある組織的・構造的問題の更なる解明を図るなど、より高度かつ複合的な事故要因の調査分析を行っており、令和6年度に5件、通算で63件の報告書を公表している。

(8)運転者の健康起因事故防止対策の推進

報告件数が近年増加傾向にある事業用自動車の健康起因事故を防止するため、「事業用自動車健康起因事故対策協議会」において「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」(平成30年2月策定)、「自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン」(令和元年7月策定)や「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」(令和4年3月策定)の周知等により健康起因事故対策を促進している。

(9)自動車運送事業者に対するコンプライアンスの徹底

自動車運送事業者における関係法令等の遵守及び適切な運行管理の徹底を図るため、悪質違反を犯した事業者や重大事故を引き起こした事業者に対する監査の徹底及び法令違反が疑われる事業者に対する重点的かつ優先的な監査を実施している。

また、平成28年11月より、事故を惹起するおそれの高い事業者を抽出・分析する機能を備えた「事業用自動車総合安全情報システム」の運用を開始した。

さらに、貸切バスについては、平成28年に発生した軽井沢スキーバス事故を受け取りまとめた総合的対策に基づき、法令違反を早期に是正させる仕組みの導入や行政処分を厳格化して違反を繰り返す事業者を退出させるなどの措置を28年12月より実施するとともに、29年8月より、民間の調査員が一般の利用者として実際に運行する貸切バスに乗車し、休憩時間の確保等の法令遵守状況の調査を行う「覆面添乗調査」を実施している。

このほか、自動車運送事業者に対する行政処分基準については適宜見直しすることとし、令和6年9月、トラック・バス・タクシーの全てのモードにおいて、酒酔い・酒気帯び運転に係る処分基準を強化するとともに、トラックにおいては、勤務時間等基準告示の遵守違反及び点呼の実施違反の処分量定の引き上げ(違反件数に比例した処分の導入)を行った。

(10)自動車運送事業安全性評価事業の促進等

貨物自動車運送適正化事業実施機関では、貨物自動車運送事業者について、利用者がより安全性の高いトラック事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性向上に資するため、平成15年度から、事業者の安全性を正当に評価・認定し、公表する「貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)」を実施している。令和6年12月現在、2万9,069事業所に対して「安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)」の認定を行っている。また、貸切バス事業者安全性評価認定実施機関では、貸切バス事業者について、利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選びやすくするとともに、事業者の安全性向上に資するため、平成23年度から、事業者の安全性を正当に評価・認定し、公表する「貸切バス事業者安全性評価認定(SAFETY BUS)」を実施しており、令和6年12月現在、2,017事業者に対して認定を行っている。本制度においては、令和5年12月に、運行管理等についての審査基準の厳格化や、最高評価を三ツ星から五ツ星に変更する等、制度開始以来初の抜本的見直しを行った。

(11)安全上問題のあるバス停留所における対策

バス停留所の安全性確保に資する取組として、警察や道路管理者等の関係機関の協力も得ながら、国土交通省運輸支局ごとに開催されるバス停留所安全性確保合同検討会でバス停留所ごとに安全対策の実施及び進捗状況の公表を行っている。

6 交通労働災害の防止等

(1)交通労働災害の防止

全産業で発生した労働災害のうち死亡災害についてみると、令和5年において、道路上の交通事故による死亡者は、全体の死亡者数の約20%を占め、特に陸上貨物運送事業では事業の特性から道路上の交通事故によるものが約44%を占めた(第1-12表)。

| 年 | 全産業 | 陸上貨物運送事業 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 労働災害全死者数 (A) |

道路上の交通事故 (B) |

道路上の交通事故 の比率(B)/(A) |

労働災害全死者数 (A) |

道路上の交通事故 (B) |

道路上の交通事故 の比率(B)/(A) |

|

| 人 | 人 | % | 人 | 人 | % | |

厚生労働省では、「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき、都道府県労働局、労働基準監督署、関係団体を通じて、自動車運転者の睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施等の対策を積極的に推進するよう、関係事業者に対し周知徹底することにより、交通労働災害防止対策の推進を図った。

(2)運転者の労働条件の適正化等

ア 自動車運転者の労働条件確保のための監督指導等

自動車運転者の労働時間等の労働条件の確保を図り、もって交通労働災害の防止に資するため、自動車運転者を使用する事業場に対し、重点的な監督指導を実施すること等により(第1-13表)、労働基準法(昭22法49)等の関係法令及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平元労働省告示7。以下「改善基準告示」という。)の遵守徹底を図った。さらに、令和6年4月から自動車運転者に時間外労働の上限規制及び改正された改善基準告示が適用されたこと等について、荷主を含めて幅広く周知等を行っている。また、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(平25法83)の附帯決議において、「一般乗用旅客自動車運送事業者は、歩合給と固定給のバランスの取れた給与形態の再構築、累進歩合制の廃止、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行の見直し等賃金制度等の改善等に努める」等とされたことを踏まえ、タクシー運転者の賃金・労働条件の改善等については、6年12月に運賃ブロックの見直し等により、定期的かつ迅速な運賃改定を可能とし、運賃改定等の機会を捉えて、事業者に対して働き掛けを行った。

| 監督実施 事業場数 |

改善基準告示 違反事業場数 |

||

|---|---|---|---|

| トラック | 2,928 | 1,706 | |

| バス | 193 | 102 | |

| ハイヤー・タクシー | 299 | 100 | |

| その他 | 291 | 91 | |

イ 相互通報制度等の活用

交通関係行政機関が、相互通報制度等を活用し、連携をより一層密にすることにより、協力して自動車運送事業者等の労務管理及び運行管理の適正化を図った。

ウ 労務管理の推進

自動車運転者の労働条件及び安全衛生の確保及び改善を図るため、使用者等に対し、労働時間管理適正化指導員により、指導・助言等を行った。

7 道路交通に関する情報の充実

(1)危険物輸送に関する情報提供の充実等

危険物の輸送中の事故による大規模な災害を未然に防止するため、関係省庁の密接な連携の下に、危険物の運送業者に対して、適正な運行計画の作成等の運行管理の徹底、関係法令の遵守、異常・事故発生時の応急措置を記したイエローカード(緊急連絡カード)の携行及び容器イエローカードの添付等を指導するとともに、危険物輸送に係る事故事例を把握した際は、関係事業者団体等に事故防止の徹底を要請し、危険物輸送上の安全確保の徹底を図っている。

また、危険物運搬車両の交通事故により危険物の流出事故等が発生した場合に、安全かつ迅速に事故の処理等を行うため、危険物災害等情報支援システムを運用し、消防機関に対し、危険物の物性及び応急措置等の情報提供を行っている。

(2)国際海上コンテナの陸上輸送に係る安全対策

国際海上コンテナの陸上運送の安全対策を推進すべく、平成25年6月に関係者間での確実なコンテナ情報の伝達等について記載した「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」の改訂及びマニュアルの策定を行い、令和3年4月にはマニュアルを一部改訂し、地方での関係者会議や関係業界による講習会等において本ガイドライン等の浸透を図った。さらに、当該ガイドライン及びマニュアルにつき、リーフレットによる周知等、関係者と連携した安全対策に取り組んでいる。

(3)気象情報等の充実

道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、大雪、津波等の自然現象について、的確に実況監視を行い、適時適切な予報・警報等を発表・伝達して、事故の防止及び被害の軽減に努めた。線状降水帯による大雨となる可能性を半日程度前から呼びかける情報について、対象地域をこれまで全国11の地方単位であったところを、都道府県単位を基本に絞り込んで呼び掛けを行う運用を令和6年5月から開始した。

ア 気象監視体制の整備

令和4年12月に観測を開始した静止気象衛星「ひまわり9号」の運用を継続した。「ひまわり8号」は待機運用を継続し、2機体制を維持した。

また、大気の3次元観測機能等の最新技術を取り入れた次期静止気象衛星「ひまわり10号」について、令和11年度の運用開始に向けて整備を進めた。

イ 道路情報提供装置等の整備

安全な通行を確保するため、道路の積雪状況や路面状況等を収集し、道路利用者に提供する道路情報提供装置等を整備した。

ウ 地震・津波監視体制の整備

24時間体制で全国の地震活動を監視し、「令和6年能登半島地震」を始めとして地震発生時に迅速かつ的確な地震情報や津波警報等の発表を行うとともに、情報の内容や利活用について周知・広報の取組を推進した。緊急地震速報については、迅速な発表を行うとともに、揺れの過大予測を低減する技術的改善を実施したほか、周知・広報の取組を推進した。さらに、国立研究開発法人防災科学技術研究所が高知県沖から日向灘に整備した「南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)」沖合システムの津波観測データの活用を開始し、津波警報等の更新、津波情報の発表の迅速化や精度向上を図った。加えて、令和6年8月8日の日向灘の地震に伴い南海トラフ地震臨時情報等を適時・適切に発表した。

また、関係機関や基盤的調査観測網によるデータを収集・処理し、そのデータを防災情報等に活用するとともに、その処理結果を地震調査研究推進本部地震調査委員会による地震活動評価や関係機関の地震調査研究に資するよう提供した。

エ 火山監視体制の整備

全国111の活火山について、火山活動の監視・評価の結果に基づき噴火警報等及び降灰予報の的確な発表を行った。また、そのうち50火山については常時観測火山として、24時間体制で火山活動を監視するとともに、平常時からの火山防災協議会(都道府県、市町村、気象台、砂防部局、自衛隊、警察、消防、火山専門家等で構成)における避難計画の共同検討を通じて、噴火警戒レベル(硫黄島を除く周辺に居住地域がある49火山で運用中)の改善を推進した。さらに、火山噴火後の救助・捜索活動や防災対応を支援するため、「火山噴火応急対策支援サイト」の活用等により、自治体と地元気象台との双方向での情報共有を行った。加えて、火山活動の監視、噴火警戒レベルの判断及び噴火警報等の提供をより適切に実施するため、火山監視情報システムを更新整備し令和6年11月より運用を開始した。

また、関係機関のデータを収集・処理し、そのデータを防災情報等に活用するとともに、その処理結果を火山調査研究推進本部火山調査委員会による火山活動評価や関係機関の火山調査研究に資するよう提供した。

オ 気象知識の普及等

気象・地象・水象の知識の普及など気象情報の利用方法等に関する講習会等の開催、広報資料の配布等を行ったほか、防災気象情報の改善に際しては防災機関の担当者や報道機関等を対象に説明を行った。

令和6年4月に施行された活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律(令5法60)により、8月26日が「火山防災の日」に制定されたことに伴い、火山防災に関する周知・広報の取組を強化した。