第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

第4節 車両の安全性の確保

第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

第4節 車両の安全性の確保

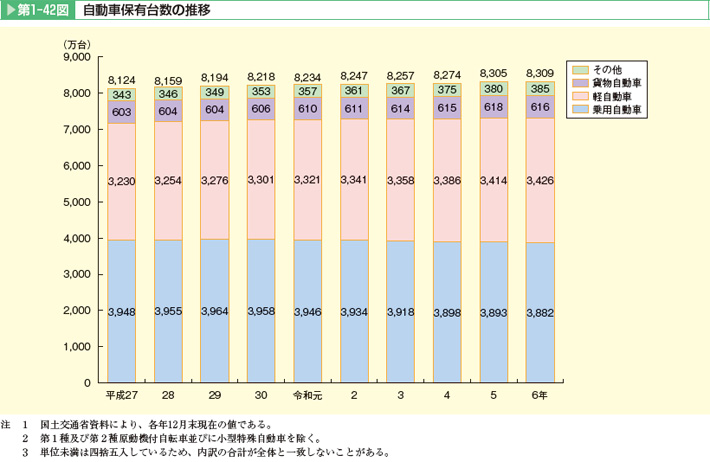

1 自動車保有台数の推移

令和6年12月末現在の自動車保有台数は約8,309万台であり、前年に比べて約5万台(約0.1%)増加し、自動車1台当たりの人口は1.5人(令和6年10月末現在)である(第1-42図)。

自動車保有台数を用途別及び車種別にみると、軽四輪乗用自動車が約2,350万台と最も多数を占め、全自動車台数の28.3%を占めている。そのほか普通乗用自動車が約2,136万台で25.7%、小型乗用自動車が約1,745万台で21.0%となっており、この3車種で全体の75.0%を占めている(第1-14表)。

| 用途別・車種別 | 令和5年 | 令和6年 | 対前年比 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 台数 | 構成率 | 台数 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | ||

| 台 | % | 台 | % | 台 | % | ||

| 貨物用計 | 14,626,713 | 17.6 | 14,605,663 | 17.6 | -21,050 | -0.1 | |

| 乗合用 | 普通車 | 103,251 | 0.1 | 102,684 | 0.1 | -567 | -0.5 |

| 乗合用計 | 210,876 | 0.3 | 208,819 | 0.3 | -2,057 | -1.0 | |

| 乗用 | 普通車 | 20,925,199 | 25.2 | 21,361,984 | 25.7 | 436,785 | 2.1 |

| 乗用計 | 62,320,663 | 75.0 | 62,321,516 | 75.0 | 853 | 0.0 | |

| 特種(殊)用途用 | 普通車 | 1,138,033 | 1.4 | 1,148,637 | 1.4 | 10,604 | 0.9 |

| 特種(殊)用途用計 | 1,821,130 | 2.2 | 1,834,883 | 2.2 | 13,753 | 0.8 | |

| 二輪車 | 小型二輪車 | 1,933,435 | 2.3 | 1,970,196 | 2.4 | 36,761 | 1.9 |

| 二輪車計 | 4,068,776 | 4.9 | 4,122,706 | 5.0 | 53,930 | 1.3 | |

| 総計 | 83,048,158 | 100.0 | 83,093,587 | 100.0 | 45,429 | 0.1 | |

2 車両の安全性に関する基準等の改善の推進

(1)道路運送車両の保安基準の拡充・強化等

第11次交通安全基本計画を踏まえ、交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会において、今後の車両の安全対策の在り方、車両の安全対策による事故削減目標等について審議され、令和3年6月、報告書が取りまとめられた。報告書では「歩行者・自転車等利用者の安全確保」、「自動車乗員の安全確保」、「社会的背景を踏まえて重視すべき重大事故の防止」及び「自動運転関連技術の活用・適正利用促進」を今後の車両安全対策の柱とするとともに、12年までに、車両安全対策により、2年比で、年間の30日以内交通事故死者数を1,200人削減、重傷者数を11,000人削減するとの目標が掲げられており、これらの車両安全対策等に向けて取り組んだ。

また、自動車の安全性能の国際基準を議論する国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)においては、日本が副議長を担うなど議論を主導しており、例えば、事故時のデータを記録する「事故情報計測・記録装置(EDR)」について、国連基準の策定等を通じ、バスやトラック等の大型車への搭載を義務付けるなど、道路運送車両の保安基準(昭26運輸省令67。以下「保安基準」という。)の拡充・強化を行った。さらに、障害物の手前で停止中に誤ってアクセルを踏み込んだ時に急発進や急加速を抑制する、日本発の技術である「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」は、日本が提案、国際議論を主導し、令和6年11月に国連基準の合意に至ったところである。

(2)先進安全自動車(ASV)の開発・普及の促進

産学官の連携により、先進技術を搭載した自動車の開発と普及を促進し、交通事故削減を目指す「先進安全自動車(ASV)推進プロジェクト」では、令和3年度から7年度の5年間にわたる第7期ASV推進検討会において、「自動運転の高度化に向けたASVの更なる推進」を基本テーマに掲げ、事故実態の分析を通じ、①ドライバーの認知ミス又は操作ミスによる明らかに誤った操作に対して、システムの安全操作を優先する安全技術、②車両間の通信により、見通しの悪い交差点での出会い頭の事故等を防止する安全技術、③歩行者等の交通弱者と通信を行い、交通弱者が被害者となる事故を防止する安全技術等がより安全に寄与する事故形態の検討を行った。

また、バス、トラック等の安全対策として、歩行者まで検知可能な衝突被害軽減ブレーキ、ドライバー異常時対応システム、事故自動通報システム等ASV装置に対する補助を継続して実施するとともに、歩行者まで検知可能な衝突被害軽減ブレーキに対する税制特例措置を講じた。

(3)高齢運転者による事故が相次いで発生している状況を踏まえた安全対策の推進

ペダルの踏み間違いなど運転操作ミス等に起因する高齢運転者による事故が発生していることや、高齢化の進展により運転者の高齢化が今後も加速していくことを踏まえ、「安全運転サポート車」(サポカー)の普及促進に取り組む等により、先進的な安全技術を搭載した自動車の性能向上と普及促進に取り組んだ。また、ペダル踏み間違い時加速抑制装置について性能評価・公表を行ってきており、国連基準について日本が議論を主導し、合意された。

3 自動運転車の安全対策・活用の推進

(1)自動運転車に係る安全基準の策定

より高度な自動運転車の国際基準の策定に向けて、国連WP29における議論を官民をあげて主導し、令和6年6月、自動運転車が有するべき機能要件や自動運転車の認証方法に関する国際ガイドラインが策定された。

(2)安全な無人自動運転移動サービス車両の実現に向けた取組の促進

交通事故削減や高齢者等の移動手段の確保等に資する自動運転について、その早期の普及・拡大に向け、自動運転移動サービスの導入を目指す地方公共団体の取組を地域公共交通確保維持改善事業(自動運転事業関係)により99件の支援を行った。

(3)自動運転車に対する過信・誤解の防止に向けた取組の推進

レベル1、レベル2の自動運転機能を搭載した自動車について、技術に対する過信による事故を防止するため、関係団体等と連携した広報啓発活動により、技術の限界や使用上の注意点等の理解の促進を図った。

(4)自動運転車に係る電子的な検査の導入や審査・許可制度の的確な運用

自動運転機能等の故障による事故を防ぐため、令和6年10月より自動車の検査に電子装置の機能確認(OBD検査※)を導入した。また、レベル4の自動運転車に対するシミュレーション等を活用した審査手法の構築に向け、調査を行った。さらに、ソフトウェアアップデート後の自動車の保安基準適合性や配信する事業者のサイバーセキュリティについて審査を行う等、自動車の特定改造等の許可制度を適切に運用した。

※OBD(On Board Diagnostics)検査

自動車に搭載された電子装置の故障や不具合の有無に関する検査。

(5)自動運転車の事故に関する原因究明及び再発防止に向けた取組の推進

自動運転車の事故の原因を究明するための調査分析及び再発防止に向けた提言を行うことを目的として設置している「自動運転車事故調査委員会」において、自動運転の実証実験中等に発生した事故についての調査分析を行ったほか、自動運転車の事故調査に資する知見の収集を行った。

また、令和8年に見込まれる自動運転タクシー実装に向け、責任追求から分離された事故原因究明を通じた再発防止を図るべく、6年10月に、交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会の傘下に、有識者からなる自動運転ワーキンググループを設置し、運輸安全委員会における自動運転車に係る事故調査体制の確保に向けた検討を開始した。

4 自動車アセスメント情報の提供等

自動車アセスメントは、市販されている自動車やチャイルドシートの安全性能評価試験を行い、その結果を公表することで、ユーザーが安全な自動車等を選択できる環境をつくり、安全な自動車等の普及を図ることを目的としている。令和6年度は、6車種について「自動車安全性能2024」の結果を公表した。さらに、交差点に対応した衝突被害軽減ブレーキ及び新しいオフセット前面衝突(相手車への加害性を考慮した対向車との部分衝突)について、評価を開始した。

5 自動車の検査及び点検整備の充実

(1)自動車の検査の充実

ア 自動車検査の実施状況

自動車の安全確保と公害の防止を図るため、独立行政法人自動車技術総合機構と連携して、道路運送車両法(昭26法185)に基づき、自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の新規検査、継続検査及び構造等変更検査を行っている。令和5年度の検査実施車両は第1-15表のとおりである。また、不正改造車の排除等を目的とした街頭検査を行っており、5年度の検査実施車両は、約15万台であった。

| 検査の種類 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 構成率 | 件数 | 構成率 | 件数 | 構成率 | 件数 | 構成率 | 件数 | 構成率 | |

| 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | % | |

| 計 | 25,250,985 | 100.0 | 25,684,157 | 100.0 | 25,227,274 | 100.0 | 25,888,047 | 100.0 | 25,560,593 | 100.0 |

イ 自動車検査施設の整備

自動車検査施設については、自動車ユーザーが受検しやすいよう音声誘導装置付検査機器及び映像式受検案内表示システムを導入している。また、より確実な自動車検査を行うため、車両画像取得装置等の自動車検査の高度化施設を整備し活用している。

ウ 軽自動車の検査の実施状況

軽自動車検査協会において、令和5年度に約1,494万台の軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)の検査を実施した。

(2)型式指定制度の充実

自動車の型式指定等に当たっては、保安基準への適合性及び生産過程における品質管理体制等の審査を独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所と連携して実施し、自動車の安全性の増進等を図っている。

また、複数の自動車メーカー等で判明した型式指定申請に係る不正事案に対する再発防止を行い、更なる安全・安心の確保を図るため、令和6年12月の検討会とりまとめを踏まえ、実効性のある措置を講じていく。

(3)自動車点検整備の充実

ア 自動車点検整備の推進

自動車ユーザーの保守管理意識の高揚と点検整備の適切な実施の推進を図るため、令和6年9月及び10月を強化月間として「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開した。

また、大型車の車輪脱落事故やバスの車両火災事故、車体腐食による事故等の点検・整備等の不良に起因する事故の防止を図るため、事故の発生状況の取りまとめ、公表や点検・整備等の実施に当たって注意すべき事項の周知徹底を行った。特に、大型車のホイール・ナット脱落等による車輪脱落事故が増加していることを踏まえ、令和6年度においては、「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を6年10月から7年2月まで実施し、余裕を持って正しい脱着作業を行えるよう通常の降雪時期を待たず早期に冬用タイヤに交換するなど、冬用タイヤ交換の適切な作業を前提とした作業平準化を推進するとともに、点検の奨励、適切な整備内容の周知・啓発の深化を図った。また、車輪脱落事故防止対策品について、実証調査を実施した。

イ 不正改造車の排除

道路交通に危険を及ぼし、環境悪化の原因となるなど社会的問題となっている、消音器の切断・取り外し、車体からの車輪のはみ出し等の不正改造車等を排除するため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開した。特に、令和6年6月(沖縄は10月)を強化月間として、広報活動の一層の推進、関係者への指導徹底等により、自動車ユーザー及び自動車関係事業者等の不正改造防止に係る意識の更なる高揚を図るとともに、街頭検査の重点的実施等により、不正改造車の排除を徹底した。

また、不正改造を行った自動車特定整備事業者に対する立入検査の実施等を厳正に行った。

ウ 自動車特定整備事業の適正化及び生産性向上

整備事業者の適正な事業運営を確保することで自動車ユーザーの安全・安心を担保するため、法令違反行為を行った自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者に対し、処分基準に基づく行政処分を適切に実施し、各地方運輸局等において公示するとともに、国土交通省ネガティブ情報等検索サイトを通じて処分の統一的な公表を実施している。

また、認証を受けずに特定整備を行っている事業者を排除し、道路運送車両の安全確保を図るため、毎年7月を「未認証行為の調査・確認・指導のための強化月間」と定め、情報の収集及び収集した情報に基づく指導等を推進した。

さらに、事業者における中小企業等経営強化法(平11法18)に基づく「経営力向上計画」の認定取得を促進し、税制面や金融面の支援を受けることによる経営管理の改善や生産性の向上等を図った。

エ 自動車の新技術への対応等整備技術の向上

自動車特定整備事業者は、自動車の点検整備を適切に実施するため、自動車への新技術の採用等の車社会の環境の変化に対応することが求められている。このため、整備主任者を対象とした技術研修等の実施により、自動車の新技術及び多様化するユーザーニーズに対応していくための技術の向上や高度化を図っているほか、自動車特定整備事業者の整備技術の高度化等への支援を行った。

また、自動車の新技術への対応等整備技術の向上を図るため「自動車整備技術の高度化検討会」を開催し、点検整備の実施に当たり必要となる技術情報の提供状況の確認、点検整備に用いるスキャンツールの流通及び標準化等に係る課題の解決、高度化する整備現場への人材の定着・育成のための検討等を行っている。令和6年度は、整備技術の高度化に関する自動車特定整備事業者の「困りごと」の実態並びに整備要領書及び専用スキャンツールの提供状況等の調査、標準仕様の汎用スキャンツールの開発が進まない原因の特定等を行い、解決策を検討した。

さらに、新技術が採用された自動車の整備や自動車ユーザーに対する自動車の正しい使用についての説明等のニーズに対応するため、一級自動車整備士制度を活用している。

なお、令和5年度には1,338名が一級小型自動車整備士技能検定に合格した(6年3月末までの累計2万2,908名)。

オ ペーパー車検等の不正事案に対する対処の強化

指定自動車整備事業者は、国の検査を代行し自動車の安全・環境基準への適合性を確保する車検制度の根幹に関わることから、引き続き監査等を厳正に実施し、法令遵守の指導を徹底していく。

また、令和5年度に発覚した整備事業者による大規模な不正事案を踏まえ、車体整備の消費者に対する透明性を十分に確保するため、整備事業者において実施することが求められる取組等についてのガイドラインを6年3月に公表し、6年度はその周知を行った。

6 リコール制度の充実・強化

自動車のリコールの迅速かつ着実な実施のため、自動車製作者等のリコール業務について監査等の際に確認・指導するとともに、安全・環境性に疑義のある自動車については独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所において現車確認等による技術的検証を行った。加えて、リコール制度の的確な運用のため、自動車不具合情報ホットラインを活用し、ユーザーからの情報の収集に努めた。

さらに、国土交通省に寄せられた不具合情報や事故・火災情報等を公表し、ユーザーへの注意喚起が必要な事案や適切な使用及び保守管理、不具合発生時の対応について、YouTubeで動画を配信する等、ユーザーへの情報提供に努めた。

なお、令和6年度のリコール届出件数は337件、対象台数は756万4,968台であった。

7 自転車の安全性の確保

自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車(人の力を補うため原動機を用いるもの)及び普通自転車に係る型式認定制度を運用しており、令和6年度には、駆動補助機付自転車を103型式、普通自転車を96型式認定した。

この型式認定制度は、型式認定を受けた駆動補助機付自転車等に型式認定番号等を表示させ、また、基準適合品であることを示す標章(TSマーク)を貼付することができることとし、当該駆動補助機付自転車等が道路交通法等に規定されている基準に適合したものであることを外観上明確にして、利用者の利便を図るとともに、基準に適合した駆動補助機付自転車等を普及させることにより、交通の安全の推進を図るものである。

また、自転車利用者が定期的な点検整備や正しい利用方法等の指導を受ける気運を醸成するため、関係団体は全国各地の学校等で自転車の安全点検促進活動や安全利用講習を実施するとともに、近年、歩行者との事故等自転車の利用者が加害者となる事故に関し、高額な賠償額となるケースもあり、こうした賠償責任を負った際の支払原資を担保し、被害者の救済の十全を図るため、損害賠償責任保険等への加入を促進した。

さらに、薄暮の時間帯から夜間における交通事故の防止を図るため、灯火点灯の徹底と反射材用品等の取付けの促進により、自転車の被視認性の向上を図った。

加えて、BAAマークを始めとする各種マーク制度(SBAA PLUSマーク、幼児2人同乗基準適合車マーク、TSマーク、SGマーク、JISマーク)を活用した安全性の高い自転車の供給・普及のため自転車技士※及び自転車安全整備士※に関する制度を後援した。

※自転車技士

(一財)日本車両検査協会が、「自転車組立、検査及び整備技術審査」合格者に付与する称号。自転車技士は、(一社)自転車協会によるBAAマーク等貼付自転車、(一財)製品安全協会によるSGマーク表示自転車及び産業標準化法(昭24法185)によるJISマーク表示自転車の組立、検査及び整備を行う。

※自転車安全整備士

(公財)日本交通管理技術協会が、自転車安全整備技能検定合格者に付与する称号。自転車安全整備士は、自転車の点検整備を行い、道路交通法令の基準に適合する普通自転車に点検整備済TSマークを貼付するとともに、利用者に対して自転車の交通ルールや正しい乗り方について指導する。