第2編 海上交通

第1章 海難等の動向

第2編 海上交通

第1章 海難等の動向

1 近年の海難等の状況

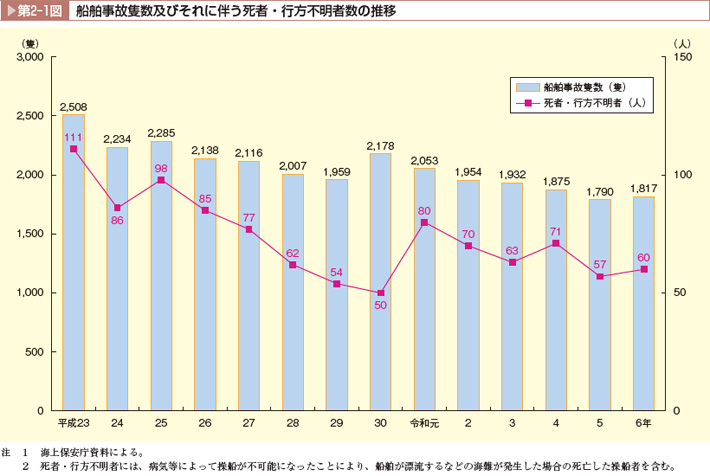

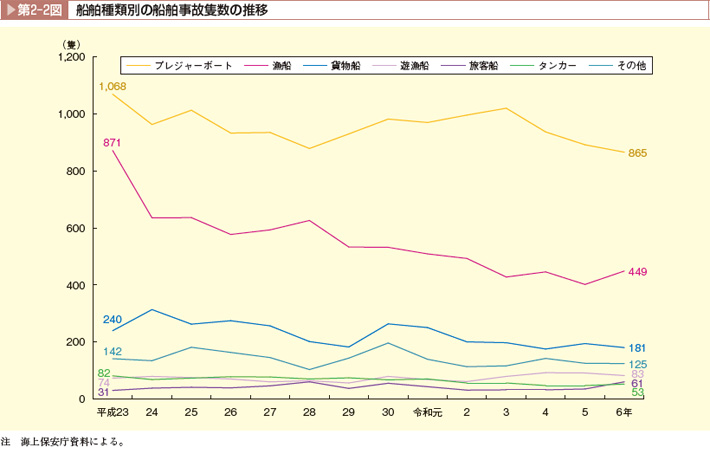

我が国の周辺海域において、交通安全基本計画の対象となる船舶事故隻数の推移をみると、第9次交通安全基本計画期間(平成23年度~27年度)の年平均では2,256隻であったものが、令和6年では1,817隻となっており、約2割減少した(第2-1図)。船舶種類別では、プレジャーボート、漁船、貨物船の順で事故隻数が多く、小型船舶(プレジャーボート、漁船及び遊漁船※)の事故隻数は、全体の約8割を占めている(第2-2図)

※遊漁船

遊漁船業の適正化に関する法律(昭63法99)第2条第2項に規定する「遊漁船」をいう。

このような船舶事故の状況において、船舶自動識別装置(AIS)※を活用した次世代型航行支援システムの運用を始め、海難防止思想の普及、民間団体の海難防止活動の展開、気象・海象情報の提供の充実等の各種安全対策を計画的に推進しており、一定の成果が認められるが近年の国民の余暇志向の高まりに伴い、マリンレジャーが急速かつ広範に国民に普及し、運航のための初歩的な知識・技能の不足した操船者が増加しており、引き続き安全対策を推進する必要がある。

※船舶自動識別装置(AIS:Automatic Identification System)

AISは、船名、大きさ、針路、速力などの航海に関する情報を自動的に送受信する装置で、総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数500トン以上の船舶であって国際航海に従事しないものへの搭載が義務付けられている。

船舶事故による死者・行方不明者の数は、第9次交通安全基本計画期間の年平均で91人であったものが、令和6年では60人となっており、約3割の減少となった(第2-1図)。

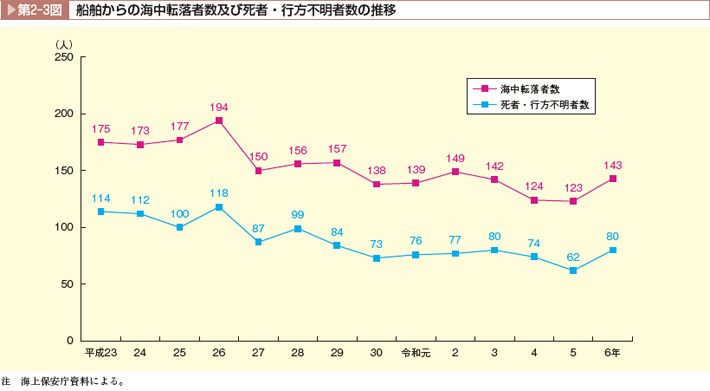

また、交通安全基本計画の対象となる船舶からの海中転落者数の推移をみると、第9次交通安全基本計画期間の年平均で174人であったものが、令和6年では143人となっており、約2割の減少となった。これに伴う死者・行方不明者の数は、第9次交通安全基本計画期間の年平均で106人であったものが、6年では80人となっており、約2割の減少となった(第2-3図)。

第11次交通安全基本計画では、海難における死者・行方不明者を減少させるために、救助率※を95%以上とする目標が定められており、海上保安庁において、救助・救急体制の充実強化、民間救助組織等との連携・協力に努めた結果、令和6年の救助率は96.5%であった。

※救助率

要救助海難の乗船者数及び海中転落者数(自力救助を除く。)のうち、救助された乗船者数及び海中転落者数の割合。

2 令和6年中の海難等及び海難救助の状況

(1)海難等の状況

ア 船舶事故等の状況

令和6年の船舶事故は、1,817隻、約192万総トンであり、次のような特徴が見られる。

(ア) 船舶種類別状況

船舶種類別では、プレジャーボートが最も多く、次いで漁船、貨物船、遊漁船、旅客船、タンカーの順となっており、小型船舶の事故隻数が全体の約8割を占めている(第2-2図)。

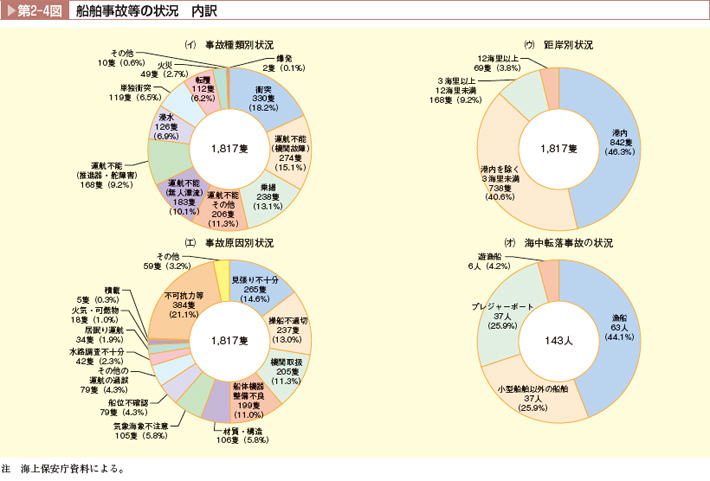

(イ) 事故種類別状況

事故種類別では、衝突が最も多く、次いで運航不能(機関故障)、乗場の順となっている(第2-4図)。

(ウ) 距岸別状況

距岸別では、港内が最も多く、次いで港内を除く3海里未満、3海里以上12海里未満、12海里以上の順となっており、12海里未満で発生した事故が9割以上を占めた(第2-4図)。

(エ) 事故原因別状況

事故原因別では、見張り不十分、操船不適切、船体機器整備不良等運航の過誤によるものが全体の約6割を占め、これに機関取扱不良等を加えた人為的要因に起因するものが全体の約7割を占めている(第2-4図)。

(オ) 海中転落事故の状況

船舶からの海中転落者数を、船舶の用途別にみると、漁船が最も多く、次いでプレジャーボート及び小型船舶以外の船舶、遊漁船の順となっている(第2-4図)。

イ 死者・行方不明者の発生状況

令和6年における、船舶事故による死者・行方不明者数は第2-1図のとおりであり、このうち45.0%が漁船、25.0%がプレジャーボートによるものである。

また、船舶からの海中転落による死者・行方不明者数は、第2-3図のとおりであり、このうち47.5%が漁船、23.8%がプレジャーボートによるものである。

ウ ふくそう海域における大規模海難の発生状況

令和6年における、ふくそう海域における大規模海難の発生数はゼロであった。

(2)海難救助の状況

ア 海難船舶の救助状況

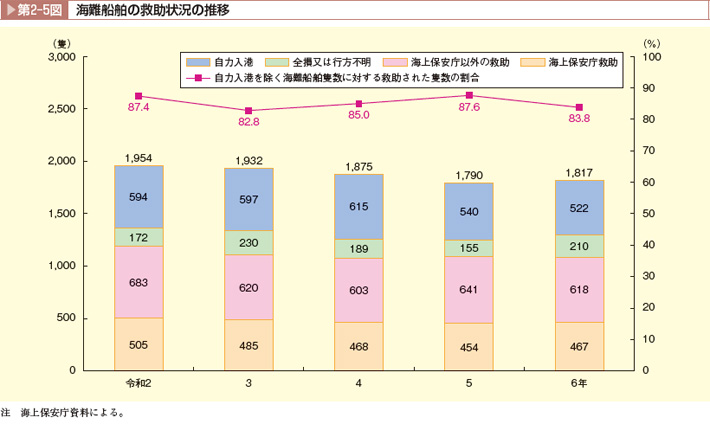

令和6年の海難船舶の救助状況は、第2-5図のとおりである。海上保安庁は、巡視船艇延べ1,137隻、航空機延べ125機を出動させ、海難船舶467隻を救助した。

イ 人命の救助状況

令和6年は、海難船舶の乗船者8,853人の中で自力救助の5,438人を除いた3,415人のうち3,363人が救助され、自力救助を除く海難船舶の乗船者に対する救助された人数の割合は98.5%であった。

海上保安庁は、巡視船艇延べ1,527隻、航空機延べ205機を出動させ、海難船舶の乗船者1,081人を救助した。

3 令和6年中の小型船舶の事故等及び海難救助の状況

(1)海難等の状況

令和6年の小型船舶の事故隻数は1,397隻であり、前年より12隻減少した。これに伴う死者・行方不明者数は36人であり、前年より14人増加した。

この1,397隻についてみると、次のような特徴がみられる。

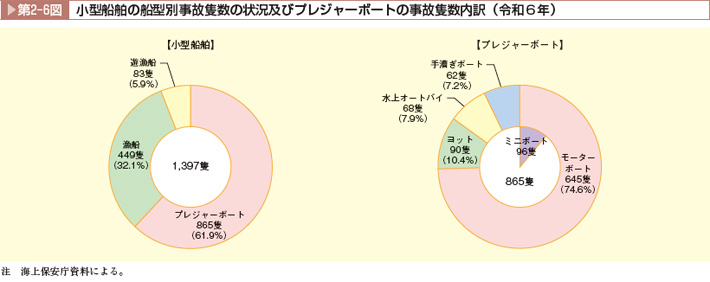

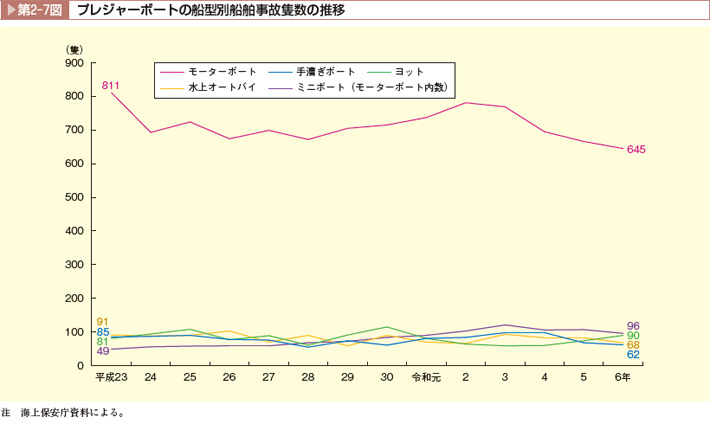

ア 船型別状況

船型別では、プレジャーボートが最も多く、次いで漁船、遊漁船の順となっている。このうち、プレジャーボートの事故隻数の内訳は、モーターボートが最も多く、次いでヨット、水上オートバイ、手漕ぎボートの順となっており、モーターボートのうち、ミニボートの事故が14.9%を占めている(第2-6図、第2-7図)。

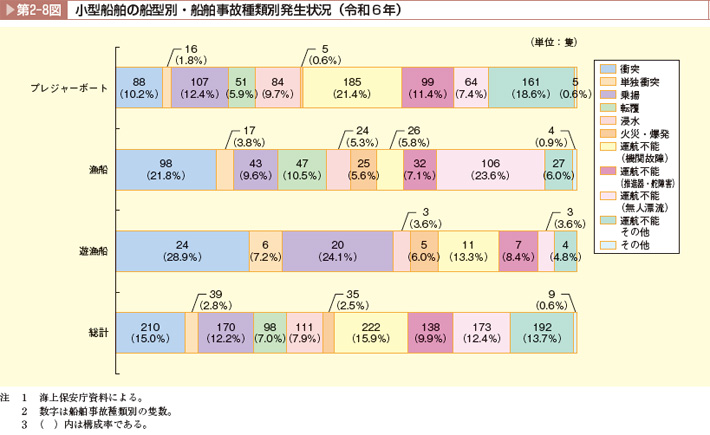

イ 事故種類別状況

事故種類別の事故発生状況は、第2-8図のとおりである。

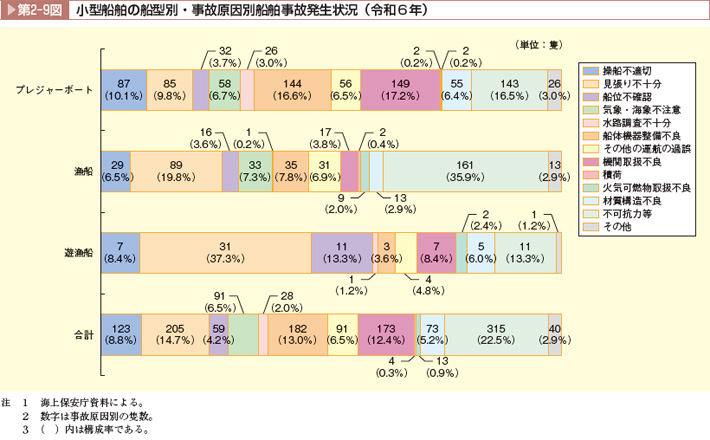

事故原因別では見張り不十分、機関取扱不良、船体機器整備不良、操船不適切、気象・海象不注意等の人為的要因に起因するものが全体の約7割を占めている(第2-9図)。

(2)海難救助の状況

ア 海難船舶の救助状況

令和6年は、プレジャーボート等の海難船舶948隻の中で自力入港した160隻を除いた788隻のうち709隻が救助され、自力入港を除くプレジャーボート等の海難船舶隻数に対する救助された隻数の割合は90.0%であった。海上保安庁は、巡視船艇延べ861隻、航空機延べ71機を出動させ、プレジャーボート等海難船舶381隻を救助した。

イ 人命の救助状況

令和6年は、プレジャーボート等の海難船舶の乗船者2,272人の中で自力救助の692人を除いた1,580人のうち1,565人が救助され、自力救助を除くプレジャーボート等の海難船舶の乗船者に対する救助された人数の割合は99.1%であった。

海上保安庁は、巡視船艇延べ861隻、航空機延べ71機を出動させ、プレジャーボート等の海難船舶の乗船者737人を救助した。