特集 通学路における交通安全の確保について

第2章 通学路における交通安全の確保に向けた取組

第3節 令和6年度以降における通学路の交通安全の確保に向けた取組状況

特集 通学路における交通安全の確保について

第2章 通学路における交通安全の確保に向けた取組

第3節 令和6年度以降における通学路の交通安全の確保に向けた取組状況

緊急対策については、目標期間である令和5年度末を迎えたところであるが、通学路における交通安全の確保に向けた取組は、引き続き推進していく必要がある。

政府においては、令和6年度以降においても第11次交通安全基本計画等に基づき、また、交通事故実態等を踏まえ、通学路における交通安全を確保するため、各種施策に取り組んでいる。

この節では、令和6年度以降における通学路の交通安全の確保に向けた主な取組状況について記載することとする。

1 緊急対策における通学路合同点検結果に基づく取組

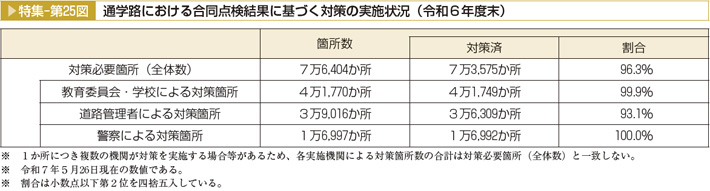

第2章第2節でみたとおり、緊急対策における通学路合同点検結果に基づく取組については、暫定的な安全対策の実施を含め、令和5年度末までに全国7万6,404か所全ての対策必要箇所において安全対策が講じられた。

しかしながら、暫定的な安全対策は講じられたものの、当初想定されていた対策が完了していない対策必要箇所が令和5年度末時点で4,244か所存在することから、これらの対策必要箇所における対策の完了を目指して取り組んだ結果、6年度末時点で、さらに1,415か所について当初想定されていた対策が完了した。

令和6年度末時点における対策完了箇所は7万3,575か所であり、対策必要箇所全体に占める割合は96.3%となっている(特集-第25図)。

2 通学路における安全・安心な歩行空間の整備

(1)通学路における定期的な合同点検の実施等

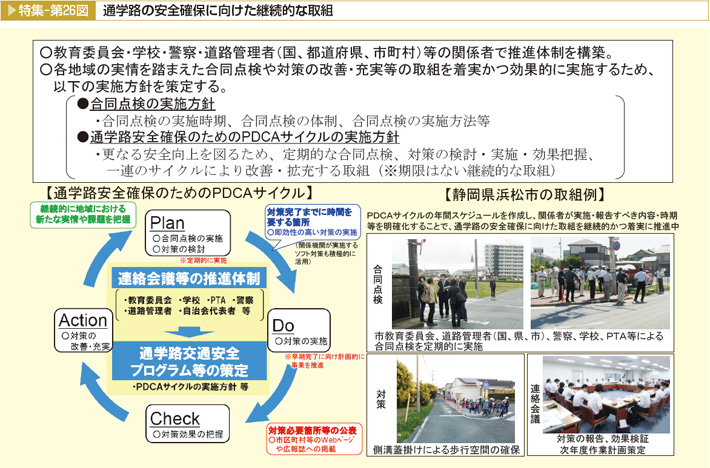

通学路における交通安全を確保するため、「通学路交通安全プログラム」等に基づく定期的な合同点検の実施や、PDCAサイクルに基づいた対策の改善・充実等の継続的な取組を支援するとともに、道路交通実態に応じ、教育委員会・学校、警察、道路管理者等の関係機関が連携して、ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進している(特集-第26図)。

具体的には、歩道整備、ハンプ・狭さく等の設置、路肩のカラー舗装、防護柵等の設置、自転車道・普通自転車専用通行帯・自転車の通行位置を示した道路等の整備、押ボタン式信号機・歩行者用灯器等の整備、横断歩道の整備等のハード面の対策や、速度規制や登下校時間帯に限った車両通行止め規制、登下校時の見守り活動等のソフト面の対策を推進している。

(2)通学路における交通安全対策の推進

ア 「ゾーン30」・「ゾーン30プラス」の導入促進等

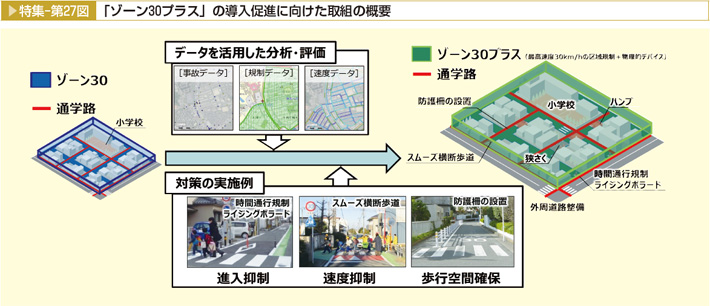

市街地等での通学路を含めた生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、最高速度30キロメートル毎時の区域規制等を実施する「ゾーン30」の整備を推進しており、令和6年度末までに全国で4,410地区を整備している。

また、警察と道路管理者が連携し、最高速度30キロメートル毎時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、ハンプ、狭さく等の設置による車両の速度抑制対策や通過交通の進入抑制対策、外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良等により、通学路を含めた生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図ることとしており、令和6年度末までに全国で186地区を整備している(特集-第23図)。

さらに、警察庁、国土交通省及び文部科学省においては、令和6年度以降においても継続して相互に連携し、合同点検で抽出された特定の箇所・区間で講じられた点又は線の対策に加え、小学校周辺を面的に捉えた対策を促進することにより、「小学校周辺はこどもの安全が第一」という意識の醸成も図ることとしている。

このため、まずは、既存のゾーン30のうち、当該区域内に小学校を含むものを対象に、ビッグデータを活用して、通学路上の交通事故、交通規制、自動車の走行速度等を分析・評価し、警察、道路管理者、教育委員会・学校、地域等と連携・協力して、ゾーン30プラスの導入等の面的な対策を実施していくこととしている(特集-第27図)。

イ 歩車分離式信号の導入促進を始めとした交通安全施設等の整備

警察と道路管理者においては、小学生を含めた全てのこどもが安全に通行できるよう交通安全施設等の整備を進めている。

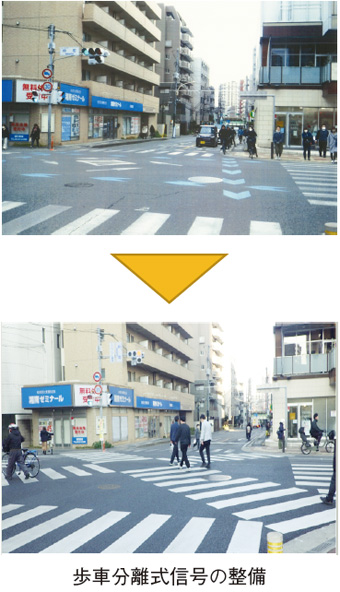

歩車分離式信号については、歩行者と車両の進路が交わることのないよう、歩行者が通行する時間と車両が通行する時間とを分離するものであり、歩行者等の安全確保に有効な手段であることから、同信号に係る整備指針を見直し、交通事故実態等を踏まえ、通学路を含めた生活道路における導入を一層推進するよう取り組んでいる。

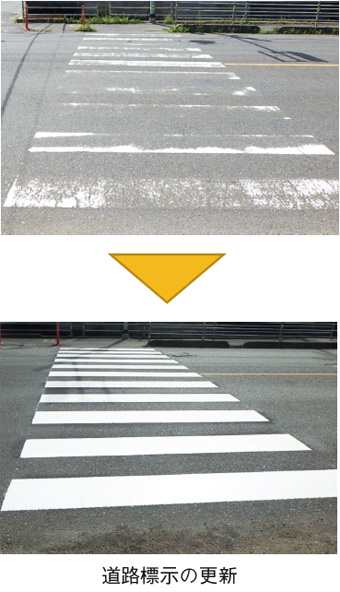

また、横断歩道を始めとした道路標識・道路標示の更新、信号灯器のLED化等の安全対策や、通学路を含めた生活道路への通過交通の進入を抑制するために外周幹線道路を中心として、信号機の改良、光ビーコン・交通情報板等によるリアルタイムの交通情報提供等の交通円滑化対策を実施している。

3 小学生の安全確保のための交通安全思想の普及

(1)小学生に対する交通安全教育の推進等

第1章第2節でみたとおり、歩行中の小学生の交通死亡事故・重傷事故件数のうち、その多くが横断中であることなどを踏まえ、小学校では、家庭、関係機関・団体等との連携・協力を図りながら、体育科、特別活動はもとより各教科等の特質に応じ、学校の教育活動全体を通じて計画的に、安全な歩行の仕方、危険の予測と回避、交通ルールの意味や必要性を重点として交通安全教育を実施している。

本来歩行者の保護が図られるべき横断歩道上においても、歩行者が被害者となる交通事故が発生していることから、歩行者に対し、手を上げる、運転者に顔を向けるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えること、安全を確認してから横断を始めること、横断中も周りに気を付けることといった交通ルールや交通マナーの周知を図るとともに、自らの安全を守るための交通行動を促す交通安全教育を推進している。

また、小学生の保護者が日常生活の中で模範的な行動を取り、歩行中等、実際の交通の場面で、小学生に対し、基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保護者を対象とした交通安全講習会等を開催している。

(2)交通安全に関する普及啓発活動の推進

ア 交通安全運動の推進

令和6年春の全国交通安全運動において、「こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践」や「歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行」等を全国重点として掲げるとともに、6年秋の全国交通安全運動において、「反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止」等を全国重点として掲げ、歩行者の交通ルールの遵守の徹底、運転者の歩行者優先意識の徹底等について広報啓発活動を推進したほか、全国交通安全運動期間中に通学路における全国一斉街頭指導を実施するなど、通学路での交通事故防止に向けて取り組んでいる。

イ 横断歩行者の安全確保

運転者に対し、小学生を始めとする歩行者に対する保護意識の向上を図るため、運転者教育や安全運転管理者等による指導、広報啓発活動等により、歩行者の特性を理解させる効果的な交通安全教育等の実施に努めるとともに、横断歩道上において歩行者が被害者となる交通事故を防止するため、横断歩道に歩行者がいないことが明らかな場合を除き、直前で停止可能な速度で進行しなければならないなど、横断歩道において歩行者を優先する義務の周知に取り組んでいる。

ウ 反射材用品等の普及促進等

第1章第1節でみたとおり、小学生の歩行中の死者・重傷者数は14時から15時台に次いで16時から17時台が多くなっていることから、薄暮時から夜間における歩行者等の交通事故防止に効果が期待できる反射材用品等の普及を図るため、各種広報媒体を活用して積極的な広報啓発を推進するとともに、反射材用品等の視認効果、使用方法等について理解を深めるため、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進している。

反射材用品等の普及に当たっては、衣服や靴、ランドセル、鞄等の身の回り品への反射材の組み込みを推奨するとともに、適切な反射性能を有する製品についての情報提供に努めているほか、小学生が利用する機会の多い施設等における反射材用品等の配布に取り組んでいる。

また、薄暮時から夜間における歩行者等や対向車の早期発見による交通事故防止対策として、前照灯の早めの点灯や、対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの使用の促進を図っている。

さらに、道路標識・道路標示の高輝度化等を推進している。

(3)可搬式速度違反自動取締装置の活用等による交通指導取締り

警察では、通学路等における効果的かつ合理的な取締りに活用するため、引き続き、可搬式速度違反自動取締装置の整備を推進し、令和9年度末までに全国で200台を整備するよう取り組んでいる。

令和6年度末時点では、可搬式速度違反自動取締装置は全国で156台整備されており、積極的かつ効果的な活用により、6年は1万4,152回運用し、取締りを実施した(特集-第28図)。

また、小学生を始めとする歩行者の安全を確保するため、横断歩行者等妨害等の違反を始めとした歩行者の交通事故防止に資する交通指導取締りを推進している。

4 登下校時の安全確保に向けた取組

(1)登下校時における見守り活動の充実

登下校時の安全を確保するためには、地域社会全体で見守る体制の整備が必要であることから、登下校時における見守り活動の充実を図るため、引き続き、スクールガード養成講習会やスクールガード・リーダー育成講習会を開催し、スクールガード等ボランティアの養成・資質向上を促進したほか、スクールガード・リーダーへの活動支援の充実を図るなど、警察や保護者、PTA等との連携の下で見守り体制を一層強化することにより、地域ぐるみでこどもの安全を確保する体制の構築に取り組んでいる。

(2)スクールバスの活用等に向けた取組

ア スクールバスの活用

通学路におけるこどもの安全確保については、地域の関係機関や家庭と連携した見守り体制を構築することが重要とされている中で、高齢化による見守り人材の不足や、学校の統廃合による遠距離通学等が課題となっている。こうした状況を踏まえ、通学時における安全確保の手段の一つとして、スクールバスを活用している事例も見られ、令和5年度末時点で、全国の公立小学校のうち17.3%において、スクールバスを導入している。

イ スクールバスと公共交通の一体的運用

地域の多様な関係者の連携・協働を通じ、地域交通のリ・デザイン(再構築)と地域の社会的課題解決を一体的に推進するため、文部科学省など12の関係省庁が構成員となっている「地域の公共交通リ・デザイン実現会議」(議長:国土交通大臣)において、スクールバスへの地域住民の利用(混乗)や、スクールバスの地域公共交通への集約など、教育分野を始めとした他分野と交通分野が連携・協働して取り組む実施方策等について、令和6年5月に取りまとめを行い、同年10月に児童生徒等及び地域住民の移動手段の確保に向けて、各種取組を推進する意義、具体的な実施方策等を示した指針を地方公共団体に示した。

通学手段を持続可能な形で確保していくためにも、地域の公共交通と一体となった運用を検討することは、有益なものと考えられることから、地方公共団体の交通担当部局や交通事業者を始め、地域の多様な関係者との連携・協働について、検討されることが期待されている。