第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

第5節 道路交通秩序の維持

第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

第5節 道路交通秩序の維持

1 交通指導取締りの状況

(1)交通指導取締りの状況

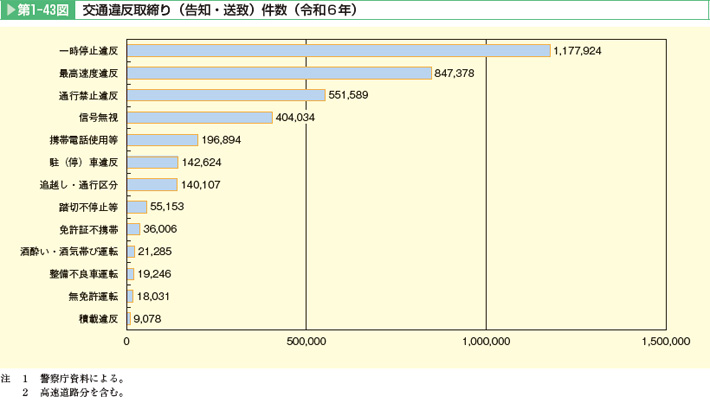

令和6年中における車両等の道路交通法違反(点数告知に係る違反を除く。)の取締り件数は420万4,155件で、悪質性・危険性の高い違反としては、最高速度違反が84万7,378件、酒酔い・酒気帯び運転が2万1,285件、無免許運転が1万8,031件等である(第1-43図)。

なお、点数告知に係る違反の取締り件数について主なものをみると、座席ベルト装着義務違反が27万7,744件で、ヘルメット装着義務違反が7,213件である。また、放置違反金納付命令件数が63万5,787件である。

(2)高速道路における交通指導取締りの状況

令和6年中の高速道路における交通違反取締り状況は、第1-16表のとおりである。

| 主法令違反別 | 令和5年 | 令和6年 | 対前年比 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 構成率 | 件数 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | |

| 件 | % | 件 | % | 件 | % | |

| 最高速度違反 | 261,523 | 71.8 | 259,683 | 72.7 | -1,840 | -0.7 |

(3)交通反則通告制度の適用状況

令和6年中に反則行為として告知した件数は404万4,864件で、車両等運転者の道路交通法違反(点数告知に係る違反を除く。)の取締り件数中に占める比率(反則適用率)は96.2%である。

反則告知件数を成人・少年別にみると、成人は396万8,156件、少年は7万6,708件である。また、行為別にみると、主なものは、最高速度違反が79万3,964件(19.6%)、一時停止違反が117万4,436件(29.0%)、携帯電話使用等違反が19万6,362件(4.9%)である。

2 交通指導取締りの強化等

平成25年に有識者懇談会において取りまとめられた「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する提言」を踏まえ、交通事故実態の分析結果に基づき、飲酒運転のほか、著しい速度超過等の交通死亡事故に直結する悪質性・危険性の高い違反及び迷惑性が高く地域住民からの取締り要望の多い違反に重点を置いた交通指導取締りを推進した。

近年、スマートフォン等の画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にある情勢等を踏まえ、携帯電話使用等に起因する悲惨な交通事故を防止するため、第198回国会において成立した道路交通法の一部を改正する法律(令元法20)により、携帯電話使用等に対する罰則が引き上げられ、令和元年12月から施行された。運転中に携帯電話等を使用することは重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為であることから、運転者等に対して広報啓発を推進するとともに、携帯電話使用等の交通指導取締りを推進した。

さらに、平成29年6月、神奈川県内の東名高速道路上において、他の自動車を執拗に追跡し、進路を塞ぐなどの妨害行為を繰り返した上、当該自動車を停止させて後続の自動車に追突させ、停止させられた自動車に乗車していた一家4人を死傷させる事件が発生したこと等を背景に、いわゆる「あおり運転」が重大な社会問題となり、令和2年6月、第201回国会において成立した道路交通法の一部を改正する法律(令2法42)により、妨害運転に対する罰則が創設された。妨害運転等に対する厳正な指導取締りを徹底するため、他の車両等の通行を妨害する目的で行われる悪質・危険な運転が関係する事案を認知した場合には、客観的な証拠資料の収集等を積極的に行い、創設された妨害運転罪や危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等のあらゆる法令を駆使して、厳正な捜査を徹底したほか、妨害運転等の悪質・危険な運転を未然に防止するため、車間距離不保持、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反について、積極的な交通指導取締りを推進した。

(1)一般道路における効果的な交通指導取締りの強化等

ア 信号機のない横断歩道における歩行者の優先等を徹底するため、運転者に対し、横断中はもとより横断しようとする歩行者の保護に資する指導を重点的に行うとともに、こども・高齢者が多い箇所においては適切に検挙措置を講じたほか、通学路等において可搬式の速度違反自動取締装置を活用するなど、交通事故実態に的確に対応した効果的な交通指導取締りを推進した。

イ 自転車利用者による危険・迷惑行為及び交通事故を防止するために、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、自転車利用者の信号無視、通行区分違反(右側通行、歩道通行等)、一時不停止等、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを行った。

ウ パトカー等による警戒活動や通学時間帯、薄暮時間帯における交通街頭活動を推進し、違法行為の未然防止に努めたほか、交通事故抑止対策について国民の理解を深めるため、ウェブサイトやSNS等を活用した交通指導取締りに関する情報発信に努めるなど、交通事故抑止に資する取組を推進した。

エ 事業活動に関して行われた過労運転、過積載運転、放置駐車、最高速度等の違反及びこれらに起因する事故事件については自動車の使用者等の責任、いわゆる背後責任の追及を図るとともに、自動車の使用制限処分を行うなど、この種の違反の根源的対策を推進したほか、無車検運行、無保険車運行等各種交通関係法令違反についても取締りを推進した。

オ 飲酒運転に対する厳正な取締りを行っており、特に、夜間における取締体制を確保し、飲酒運転に係る取締結果や交通事故発生状況を的確に分析した上、飲酒運転が常態的に見られる時間帯・場所に重点を置いた効果的な飲酒運転の取締りを推進した。

カ 無免許運転又は飲酒運転を検挙した際は、その周辺者に対する的確な捜査を行い、これらの違反を助長する周辺者に対する取締りを推進した。

(2)高速道路における交通指導取締りの強化等

高速道路における安全で円滑な交通流を確保するため、各都道府県の高速道路交通警察隊の体制の充実強化を図るとともに、多角的な交通事故分析により交通危険箇所に重点を置いた機動警ら、駐留監視活動等を強化して交通流の整序に努め、悪質性・危険性・迷惑性の高い著しい速度超過、飲酒運転、車間距離不保持、通行帯違反等を重点とした指導取締りを推進した。

また、関係機関・団体と連携し、全席シートベルト着用の普及啓発活動を推進した。

3 交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進

(1)交通事故事件捜査の現況

交通事故に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平25法86)による危険運転致死傷罪及び過失運転致死傷罪等事件の令和6年中における送致件数は、27万7,535件である。

なお、令和6年中のひき逃げ事件(交通事故に係る無申告事件を含む。)の発生件数及び検挙件数は、第1-17表のとおりである。

| ひき逃げ・無申告事件の発生・検挙状況 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||

| 死亡 | 発生(件) | 96 | 92 | 102 | 89 | 114 |

| 検挙(件) | 93 | 92 | 101 | 90 | 110 | |

| 検挙率(%) | 96.9 | 100.0 | 99.0 | 101.1 | 96.5 | |

| 重傷 | 発生(件) | 965 | 872 | 870 | 971 | 894 |

| 検挙(件) | 657 | 655 | 621 | 730 | 647 | |

| 検挙率(%) | 68.1 | 75.1 | 71.4 | 75.2 | 72.4 | |

| 軽傷 | 発生(件) | 10,769 | 10,639 | 10,558 | 10,847 | 10,125 |

| 検挙(件) | 6,067 | 6,290 | 6,047 | 6,353 | 6,035 | |

| 検挙率(%) | 56.3 | 59.1 | 57.3 | 58.6 | 59.6 | |

| 合計 | 発生(件) | 11,830 | 11,603 | 11,530 | 11,907 | 11,133 |

| 検挙(件) | 6,817 | 7,037 | 6,769 | 7,173 | 6,792 | |

| 検挙率(%) | 57.6 | 60.6 | 58.7 | 60.2 | 61.0 | |

(2)適正かつ緻密な交通事故事件捜査の推進

交通事故事件捜査においては、初動捜査の段階から危険運転致死傷罪の適用も視野に入れ、組織的かつ重点的な捜査及び正確かつ綿密な鑑識活動を行うなど、適正かつ緻密な交通事故事件捜査を推進した。

また、客観的な証拠に基づいた事故原因の究明を図るため、常時録画式交差点カメラや3Dレーザースキャナ等の装備資機材を活用し、科学的捜査を推進した。

4 暴走族等対策の推進

暴走族は減少傾向にあるものの、都市部を中心に、地域住民や道路利用者に多大な迷惑を及ぼしていることから、共同危険行為等禁止違反、騒音関係違反※、車両の不正改造に関する違反等の取締りを推進するとともに、家庭、学校、保護司等と連携し、暴走族から離脱させるための措置を採るなど、総合的な暴走族対策を推進した。

※騒音関係違反

道路交通法違反のうち、近接排気騒音に係る整備不良、消音器不備及び騒音運転等をいう。

令和6年末現在、警察が把握している全国の暴走族は、第1-18表のとおりである。

| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 暴走族 | グループ数 | 131 | 124 | 121 | 137 | 144 |

| 人員 | 5,714 | 5,838 | 5,770 | 5,850 | 5,880 | |

| 旧車會 | グループ数 | 510 | 499 | 491 | 425 | 391 |

| 人員 | 5,583 | 5,648 | 5,888 | 5,351 | 5,194 |

また、元暴走族構成員等が中心となって結成された「旧車會」等と呼ばれる集団の中には、暴走族風に改造した旧型の自動二輪車等を連ねて、大規模な集団走行を各地で行うなど、迷惑性が高いものもあることから、都道府県警察間での情報共有を図るとともに、関係機関と連携して騒音関係違反等に対する指導取締りを推進した。

(1)暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実

暴走族追放の気運を高揚させるため、「暴走族根絶(追放)条例」等の運用に協力するとともに、報道機関に対する資料提供等による広報活動を積極的に行った。

また、家庭、学校、職場、地域等において、青少年に対し、「暴走族加入阻止教室」を開催するなどの指導等を促進するとともに関係団体や暴走族相談員等との連携の下に、暴走族の解体、暴走族への加入阻止、暴走族からの離脱等の支援指導を徹底した。さらに、暴走族問題と青少年の非行等問題行動との関連性に鑑み、地域の関連団体等との連携を図るなど、青少年の健全育成を図る観点から施策を推進した。

学校において、非行防止教室の開催など生徒指導の充実に努めるとともに、文部科学省と独立行政法人教職員支援機構の共催による交通安全を含む安全教育担当教職員等のオンライン研修の実施等を通じて、児童生徒等に対する交通安全教育の充実を図った。

(2)暴走行為阻止のための環境整備

暴走族等(暴走族及び違法行為を敢行する旧車會員(暴走族風に改造した旧型の自動二輪車等を運転する者))及びこれに伴う群衆のい集場所として利用されやすい施設の管理者に協力を求め、暴走族等及び群衆をい集させないための施設の管理改善等の環境づくりを推進するとともに、地域における関係機関・団体が連携を強化し、暴走行為等ができない道路環境づくりを積極的に行った。また、事前情報の入手に努め、集団不法事案に発展するおそれがあるときは、早期に暴走族等と群衆を隔離するなどの措置を講じた。

(3)暴走族等に対する指導取締りの推進

暴走族等に対しては、共同危険行為等の禁止違反や騒音関係違反を始めとする各種法令を活用した取締りを推進した。また、暴走行為に使用された車両等を積極的に押収し、暴走族等と車両の分離を図るとともに、不正改造等暴走行為を助長する行為に対しても背後責任の追及を行った。

なお、令和6年中の暴走族等の検挙状況は、第1-19表のとおりである。

| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 暴走族の検挙人員 | 8,200 | 6,189 | 6,375 | 6,512 | 6,098 | |

| 旧車會の検挙人員 | 787 | 798 | 663 | 870 | 1,273 | |

| 合計 | 8,987 | 6,987 | 7,038 | 7,382 | 7,371 | |

(4)暴走族関係事犯者の再犯防止

暴走族関係事犯者の捜査に当たっては、個々の犯罪事実はもとより、組織の実態やそれぞれの被疑者の非行の背景となっている行状、性格、環境等の諸事情を明らかにしつつ、事件の速やかな処理に努めるとともに、グループの解体や暴走族グループから加入者等を離脱させるなど暴走族関係事犯者の再犯防止に努めた。

少年院送致決定を受けたあるいは保護観察に付された暴走族関係事犯少年等の処遇に当たっては、遵法精神のかん養、家庭環境の調整、交友関係の改善指導、暴走族組織からの離脱指導等、再犯・再非行防止に重点を置いた個別処遇に努めた。

なお、令和5年に保護観察に付された者のうち、保護観察開始前に暴走族と関係があった者は313人である。

(5)車両の不正改造の防止

消音器の切断・取り外し、車体からの車輪のはみ出し等の不正改造車等を排除し、自動車の安全運行を確保するため、年間を通じて「不正改造車を排除する運動」を実施した。特に、令和6年6月(沖縄は10月)を強化月間として、自動車検査のより一層確実な実施に加え、広報活動の一層の推進、関係者への指導徹底、街頭検査の重点化等を行った。

また、道路運送車両法の不正改造行為の禁止及び不正改造車両に対する整備命令に係る規定を的確に運用し、不正改造車の排除に努めた。