第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第5節 小型船舶の安全対策の充実

第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第5節 小型船舶の安全対策の充実

1 小型船舶の安全対策の推進

(1)ヒューマンエラーによる船舶事故の防止

プレジャーボート、漁船等の小型船舶による船舶事故が全体の約8割を占め、その原因の多くは見張り不十分や機関取扱不良等のヒューマンエラーである。したがって、小型船舶操縦者による自主的な安全対策を推進するため、関係機関や民間団体と連携の上、小型船舶操縦者に対し、見張りの徹底のほか、発航前検査チェックリストやエンジントラブル時等の対処法をまとめたリーフレットの配布、訪船指導を実施した。

また、事故防止に有用なAISの普及を促進するため、関係省庁と連携して、その有用性に係るリーフレット等を配布するなどの取組を行った。

さらに、海の安全情報により、気象・海象の情報等、船舶交通の安全に必要な情報をインターネット等で提供するとともに、地図機能を活用したスマートフォン用サイトによる現地周辺の情報等の提供を継続して実施し、事前に登録されたメールアドレスにも緊急情報等を電子メールで配信することにより海難を防止するための情報提供を行った。

(2)小型船舶操縦者の遵守事項等の周知・啓発

小型船舶の航行の安全の確保のために、船舶職員及び小型船舶操縦者法において、小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等が定められており、試験及び講習等を通じて、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有していることを確認した上で、操縦免許の付与及び操縦免許証の更新を行い、小型船舶操縦者の資質の確保に努めた。

また、関係機関等と連携し、パトロール活動や免許更新時の講習等において安全運航に必要な事項の周知・啓発を行うとともに、遵守事項違反の調査・取締りを行い、小型船舶操縦者の安全意識の向上を図った。

(3)ライフジャケット着用率の向上

小型船舶からの海中転落による死者・行方不明者を減少させるため、原則として全ての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用を義務付けている。この周知を目的とし、リーフレット・ポスターを用いた周知活動やイベントにおける安全啓発活動を行った。

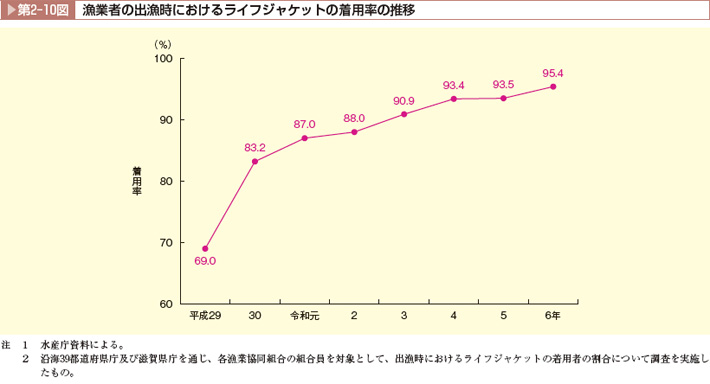

特に、令和6年の船舶からの海中転落による死者・行方不明者の約5割を漁船が占めていることから、ライフジャケット着用徹底に向け、漁船の労働環境の改善や海難の未然防止等について知識を有する安全推進員等を養成するとともに、漁業者に対し着やすいライフジャケットを提案するための「作業環境に適した着やすいライフジャケットの例」やライフジャケットの常時着用を啓発するための「漁業者のためのライフジャケットの着用手引」等をホームページに掲載するなど、着用徹底のための周知・啓発を行った。漁業者の出漁時におけるライフジャケットの着用率は義務化される前の平成29年では69.0%であったが、令和6年では95.4%まで上昇した(第2-10図)。

また、海中転落した乗船者の安全を確保するためには、速やかな救助要請が必要不可欠であることから、①ライフジャケットの常時着用、②防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保、③海上保安庁への緊急通報用電話番号「118番」や「NET118」の有効活用といった「自己救命策3つの基本」のほか「家族や友人・関係者への目的地等の連絡」について講習会や巡回時、メディア等の手段を通して、周知・啓発を行った。

(4)河川等における事故防止対策の推進

河川・湖における落水、運航ルール不遵守といった事故原因を踏まえ、レジャー愛好者、漁業者及び川下り船事業者に対しライフジャケットの着用及び河川・湖ごとに定められている運航ルール等の遵守について、関係者が連携して安全周知活動を行った。

2 プレジャーボート等の安全対策の推進

(1)プレジャーボートの安全対策

プレジャーボートの船舶事故隻数は、全船舶事故隻数に占める割合が最も多く、令和6年は約5割を占めている。国土交通省では、海難防止講習会や訪船指導等あらゆる機会を通じて、整備事業者等による定期的な点検整備の実施を呼び掛けたほか、日本小型船舶検査機構と連携して、適切な間隔で船舶検査を受検するよう、関係者に周知を図った。

また、遵守事項に係るパトロール活動及び周知・啓発活動において、関係機関と連携を図りながら、遵守事項違反の取締り、リーフレットの配布等を実施した。

海上保安庁では、海上交通ルールの遵守、インターネットや携帯電話等による気象・海象や航行警報等の安全情報の早期入手等についても、パンフレット等を活用して広く啓発を行った。

警察では、港内その他の船舶交通のふくそうする水域、遊泳客の多い海水浴場、水上レジャースポーツが盛んな水域等に重点を置いて、警察用船舶、警察用航空機等によるパトロールのほか、関係機関・団体との連携により、水上レジャースポーツ関係者に対する安全指導等を通じて、水上交通安全の確保を図った。

(2)ミニボートの安全対策

ミニボート(長さ3メートル未満、機関出力1.5kw未満で、検査・免許が不要なボート)の安全安心な利用を推進するため、ユーザーに対し、ユーザー向け安全マニュアル等を使用し、海上・水上のルールやマナー等の周知・啓発を実施した。

(3)多様化・活発化するマリンレジャーの安全対策

近年、カヌー、SUP、ミニボート等のマリンレジャーが盛んになっており、海上活動が多様化・活発化している状況を踏まえ、関係機関と連携し、ユーザーに対する現場指導を実施したほか、販売店等とも連携協力し安全対策に係る周知・啓発活動を実施した。また、各アクティビティを安全に、かつ安心して楽しむために必要な知識及び技術等を掲載している総合安全情報サイト「ウォーターセーフティガイド」の充実・強化を実施した。

3 漁船等の安全対策の推進

漁船の船舶事故隻数は、全船舶事故隻数に占める割合が高く、令和6年は全体の24.7%を占めており、また、船舶事故による死者・行方不明者数のうち45.0%を漁船の乗組員が占めている。これら漁船の事故原因をみると、見張り不十分や操船不適切といった人為的要因によるものが全体の58.4%を占めている。

海上保安庁では、漁船の海難を防止するため、関係省庁と連携して、パトロール活動、免許更新講習等の各種講習会、訪船指導等あらゆる機会を通じて、適切な見張りの徹底、発航前検査の実施、インターネットや携帯電話等による気象・海象情報や航行警報等の的確な把握等の安全運航に関する留意事項、関係法令の遵守等についてきめ細かく指導するとともに、安全意識の高揚・啓発を行った。

水産庁では、漁船の海難や海中転落事故に対する安全対策の強化を図るため、漁船の労働環境の改善や海難の未然防止等について知識を有する安全推進員等を養成し、漁業労働環境の向上等を通じて海難事故の減少を図るとともに、漁船へのAIS搭載やスマートフォンを活用した船舶衝突防止アプリの普及促進等を行った。

加えて、漁船に次いで船舶事故隻数が多くなっている遊漁船について、安全性の向上を図るため、第211回国会において成立した遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令5法39)により、遊漁船業者の登録・更新要件の厳格化や安全管理体制の強化等がなされた。

4 放置艇削減による安全対策の推進

(1)放置艇対策の推進

令和6年3月に策定された「三水域(港湾・河川・漁港)におけるプレジャーボートの適正な管理を推進するための今後の放置艇対策の方向性」に基づき、放置艇対策を適切に推進している。

(2)ボートパーク等の整備

放置艇問題を解消し、港湾の秩序ある利用を図るために、必要最低限の施設を備えた簡易な係留・保管施設であるボートパーク等に、プレジャーボート等の収容が図られるよう取り組んだ。

(3)フィッシャリーナ等の整備

漁港においては、防波堤や航路泊地等の整備を通じ、漁船等の安全の確保を図るとともに、漁船とプレジャーボート等の秩序ある漁港の利用を図るため、周辺水域の管理者との連携により、プレジャーボート等の収容が図られるよう取り組んだ。

(4)係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置

放置艇問題の解消に向け、ボートパーク等の整備による係留・保管能力の向上と併せて、港湾法(昭25法218)、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭25法137)及び河川法(昭39法167)に基づく船舶の放置等を禁止する区域の指定等、公共水域の性格や地域の実情等に応じた適切な規制措置の実施を推進した。