トピックス

ビッグデータの活用による危険箇所の解消(沖縄県)

日本国内の交通事故件数及び死者数は近年減少傾向となっているが、今なお多くの尊い命が交通事故で失われていることには変わりなく、引き続き効果的・効率的な交通安全対策が求められている。これを着実に推進するためには、事故発生箇所において再発防止に取り組むことはもちろんであるが、様々なデータの利活用も通じて、まだ事故が発生していない箇所も含めての潜在的な危険箇所の抽出や、各種対策の効果検証、更なる改善にも取り組むことが重要である。

政府では、プローブデータ等のビッグデータの分析による技術支援を通じて、潜在的な危険箇所の把握、効果的・効率的な交通安全対策の取組を推進している。

沖縄県でのビッグデータ活用事例~産学官連携による交通事故抑止対策の推進~

沖縄県内における交通事故発生件数は、平成24年から減少傾向で推移していたが、令和5年は12年ぶりに増加に転じた。

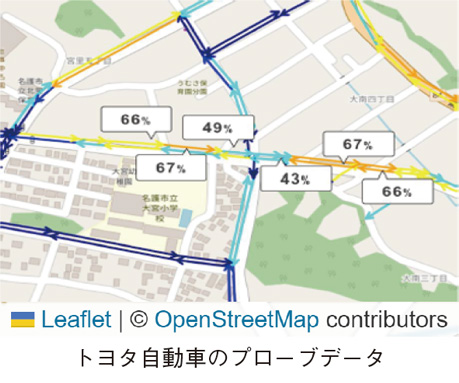

また、コロナ禍からの脱却が進み、経済社会活動が正常化する中で交通事故の増加も見込まれることから、沖縄県警察では、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」という。)や琉球大学等と連携協定を締結(沖縄ゆいまーるプロジェクト)し、交通事故データとプローブデータを重ね合わせ、事故危険箇所50か所を選定し、多角的な分析を実施した。

選定した50か所について、交通事故データの事故概要を再分析し、人的要因、環境的要因に区別した後、プローブデータの追加分析を重ね合わせて効果的な安全対策を検討し、以下の対策を実施した。

○ 急ブレーキ対策

連携協定における分析では、交通事故との相関性が高い急ブレーキ対策及び重大事故に直結する速度抑制対策を重視した。

急ブレーキ率が高い道路は安全対策が必要とされており、交通事故発生件数も多い傾向が認められたことから、データ分析を踏まえ、大学教授の知見を反映させた重回帰分析により、ポストコーンやドットライン等の効果的な安全対策を推進した。

○ 潜在的危険箇所対策

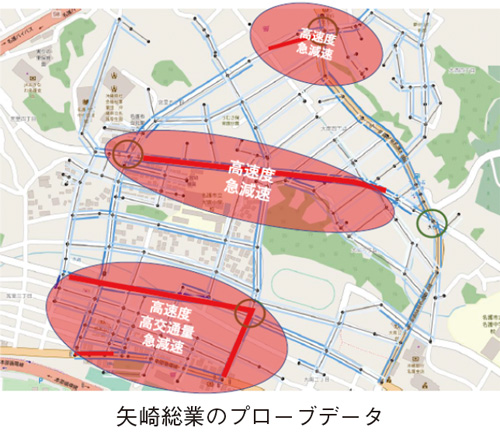

最高速度が速く、急ブレーキが多発し、雨天時における単独事故(工作物衝突)が多発する危険箇所について、滑り止め舗装の安全対策を推進した。

○ 通学路対策の追加

最高速度、急ブレーキ、抜け道等のデータを活用した通学路対策を実施することが決定し、トヨタ自動車の一般車両のデータ(規制速度超過率等)と矢崎総業株式会社(以下「矢崎総業」という。)の商用車のデータ(通行量、速度、急ブレーキ情報等)を活用して多角的な分析を実施した。

また、毎月定例会議を開催して、分析方針、分析手法を決定したほか、警察の交通事故データと関係企業のプローブデータの情報交換を密に行い、大学教授の知見を反映させるなど効果的な交通安全対策を推進した。

その結果、沖縄県下で最も交通事故が多発していた旧伊佐交差点の事故発生件数は、月平均6.2件から、対策後の1か月では平均3件となり、減少率は51.6%となっている。

交通事故データ及びプローブデータを活用した分析結果は、国道、県道、市町村道、港湾道等の道路管理者に提供し、各道路管理者による安全対策は順次推進されているほか、県内離島における潜在的危険箇所についても分析結果に基づく効果的な安全対策が予定されており、県内全域において危険箇所の安全対策を図り交通事故総量抑止を推進し、死亡・重傷事故を抑止することとしている。

沖縄県那覇市におけるビッグデータを活用した交通安全対策

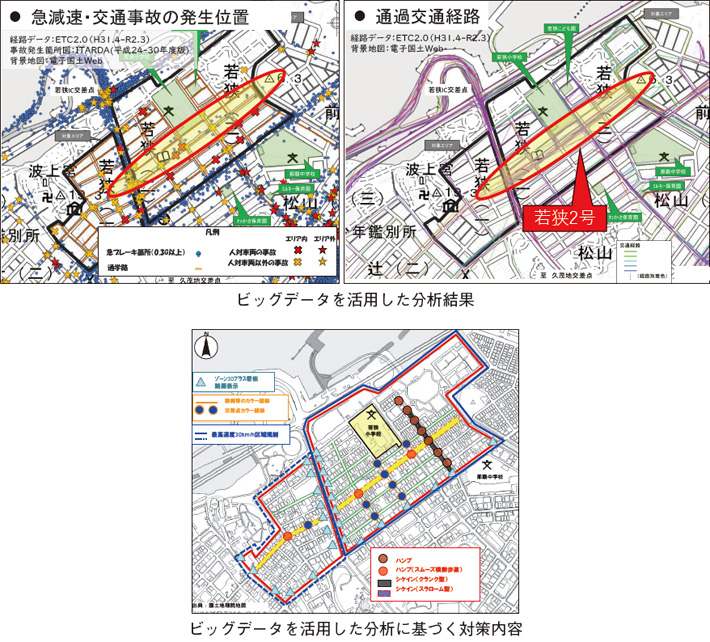

沖縄県那覇市の若狭小学校地区においては、周辺幹線道路の渋滞により、小学校周辺の生活道路の通過交通が増加していた。また、歩行空間が狭く歩きづらいことから車道を通行する歩行者もみられ、生活道路の安全性低下が懸念されていた。

そこで、那覇市と国が連携し、交通事故データやETC2.0プローブデータ等のビッグデータを活用した分析を行い、対策箇所・内容の検討、住民との合意形成に活用した。

ETC2.0プローブデータの分析から、車両の走行経路や急減速発生地点を把握し、交通事故データとも重ね合わせることで、特に、地区内の市道「若狭2号」が、通り抜け車両が多く利用している潜在的な危険箇所として抽出された。

また、地域住民も交えて交通安全対策を考えるワークショップ等の場でも分析結果を活用した。ワークショップにて地域住民からは、「若狭2号」において車両の速度が速い、飛び出しが多い、歩道幅員が狭く歩きづらいなどの危険箇所としての意見が示され、ビッグデータを活用した分析結果と合わせて提示することで、地域住民の危険箇所認識の客観的な裏づけをとることができ、その後の実証実験(仮設ハンプ設置)についても円滑に合意形成を図ることができた。

これらのビッグデータを活用した課題の抽出、合意形成を経て、最高速度30キロメートル毎時の区域規制とハンプ等の物理的デバイスとを適切に組み合わせた「ゾーン30プラス」の整備計画を策定し、現地での対策を実施している。