トピックス

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用について

令和6年5月17日、第213回国会において、道路交通法の一部を改正する法律が成立し、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用に関する規定が、公布の日(令和6年5月24日)から2年以内に施行されることとなった。

交通反則通告制度とは

交通反則通告制度は、道路交通法に違反する行為について罰則を存置しながら、車両等の運転者がした違反のうち、比較的軽微であって、現認可能・明白・定型のものを反則行為とし、反則行為をした者(一定の者を除く。)に対しては、行政上の手続として警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為に係る事件について公訴が提起されないが、一定期間内に反則金を納付しなかったときは、本来の刑事手続が進行することを内容とするものである。

今回の改正の背景

これまで、交通反則通告制度の適用がある自動車等と異なり、自転車の交通違反が検挙された際には、例外なく刑事手続の対象とされていたところ、多くの場合は送致後に不起訴とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分であるという指摘がなされていた。

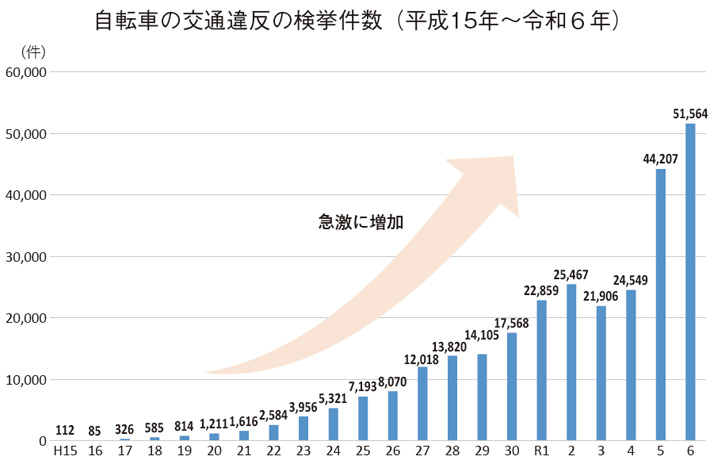

また、自転車の安全利用の促進に向け、自転車指導啓発重点地区・路線※1を中心に、信号無視や一時不停止等の違反行為を行った自転車利用者に対し、「指導警告票」を活用した指導警告を行うとともに、他の交通主体に具体的な危険を生じさせるなど悪質・危険な違反行為を行った自転車利用者に対しては、検挙措置を積極的に講じているところ、実際に、近年の自転車の交通違反の検挙件数の推移をみると、平成15年においては112件にとどまっていたが、令和5年においては4万4,207件に達していた※2。

このように、自転車の交通違反の検挙件数が増加する中、これらを簡易、迅速に処理することで、刑事手続に伴う手続的な負担の軽減を図るとともに、実効性のある制裁を科す必要があった。

※1 自転車関連交通事故の発生状況、地域住民の苦情・要望等を踏まえ、全国2,003か所(令和7年3月末時点、警察庁調べ)を指定。

※2 令和6年における自転車の交通違反の検挙件数は5万1,564件となっている。

今回の改正の内容

今回の改正により、新たに自転車※3を交通反則通告制度の対象とすることとされた。

交通反則通告制度の対象となる自転車の運転者は16歳以上の者とされたほか、自動車等と同様、信号無視や一時不停止等の比較的軽微であって現認可能・明白・定型の違反行為は、反則行為とすることとされた。

なお、酒酔い運転等の悪質・危険な違反行為については、反則行為とされず、引き続き刑事手続の対象となる。

※3 自転車以外の軽車両(重被牽引車を除く。)についても新たに交通反則通告制度の対象とすることとされた。

今後の取組

交通反則通告制度の対象となる自転車の反則行為の取締りについては、真に自転車の交通事故抑止に資するような取締りがなされるよう、基本的な考え方を改めて整理し、国民への周知を図っていくこととしている。

他方、自転車を交通反則通告制度の対象とする趣旨は、自転車の交通ルールの遵守を促し、交通事故防止を図ることにあることから、自転車利用者に対する交通安全教育の充実が同様に重要である。

そこで、警察庁に設置された「自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会」において、効果的な自転車の交通安全教育の在り方やライフステージに応じた自転車の交通安全教育のガイドラインの検討を行っており、引き続き官民が連携して自転車の交通安全教育を推進していくこととしている。