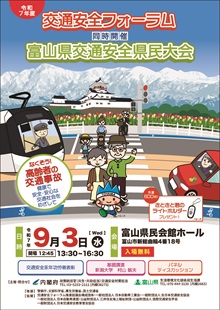

令和7年度交通安全フォーラムの開催結果について

- テーマ:

- なくそう!高齢者の交通事故

~健康で安全・安心な交通社会をめざして~ - 日時:

- 令和7年9月3日(水)

13時30分~16時30分まで - 場所:

- 富山県民会館ホール

(富山県富山市新総曲輪4番18号) - 主催:

- 内閣府、富山県

- 後援:

- 警察庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省

- 協賛:

- 交通安全フォーラム推進協議会構成団体

- 一般社団法人 日本自動車工業会

- 一般財団法人 全日本交通安全協会

- 一般社団法人 日本自動車連盟

- 公益財団法人 三井住友海上福祉財団

- 公益財団法人 国際交通安全学会

- 一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

- 内閣府では、国の重要施策及び開催都道府県が実施する交通安全対策上の諸問題を踏まえ、学識経験者等の専門家による研究発表、討議等を通じて、交通事故防止のための有効適切な提言を得て、国民の交通安全意識の高揚を図ることを目的とした「交通安全フォーラム」を、前身の行事も含めて昭和56年から毎年各地で開催している。

- 今回で45回目となる令和7年度は、富山県と共同で「なくそう!高齢者の交通事故~健康で安全・安心な交通社会をめざして~」をテーマとして開催した。高齢者の特性と、地域における様々な官民の取り組み事例の紹介を通じ、今後の交通安全のあり方を考える集いとした。当日は聴講者約200名が来場し、交通安全への決意を新たにした。

専門家からの提言内容

【基調講演・コーディネーター】

新潟大学工学部・教育学部准教授 村山 敏夫 氏

車を運転する際、頭の中は外の情報を収集し、脳で処理してコントロールしようとします。

高齢者の場合、加齢に伴い脳から指示を出して体を動かすことに不具合が生じ、スピードや筋肉のコントロールが難しくなり、情報収集の遅れが結果的に運転操作のミスにつながることから、自身の運動機能や視野機能、それらに伴う心の様相、これら一つ一つを確認できる場面が地域ごとにあることが大切と考えます。このためには、交通安全教室の中に健康教室を取り入れ、体を動かすことで、自分がイメージしたスピードで運動ができるようになることが交通事故の防止につながります。

また、自身の健康や交通安全は、個人の意志だけで維持することは難しいので、家族や友人、地域で遊びながら交通事故を防ぐような仕組みを作ることが大切であり、これは、地域づくり、まちづくり、あるいは地域デザインにもつながるもので、互いに「支え合う」ことにより、補完し合うことが重要になってきます。

交通安全ボランティアの高齢化と人手不足が課題となっており、若い人たちの参加には、そこに携わる方々が生き生きし、その活動が大切なのだと感じられる雰囲気や仕掛けが必要であり、学校や地域あるいは県警の方々とのネットワークをつくること、そして皆様自身が楽しめる仕組みづくりが重要です。

【パネルディスカッションパネリスト】

富山県警察本部交通部首席参事官

河崎 正行 氏

富山県内の交通事故死者の高齢者の割合は、全体の平均7割弱を占めており、特に歩行中に事故に遭っている傾向がうかがわれます。

富山県警では、高齢ドライバーに対し、より慎重な運転を心がける「補償運転」や「やわやわ(ゆっくり)運転」の自主宣言による安全運転への取組や、シルバードライビングスクールの開催、「安全運転サポート車」の普及啓発に努めております。また、高齢歩行者に対しては、指導内容を図案化した県独自の「気つけられェカード」を直接交付し、交通事故防止と詐欺被害防止をタイムリーに指導し、「交通安全きらめき作戦」では、夜間における歩行者事故を抑止するため、歩行者に対する「LEDライトなどの着装」、ドライバーに対する「早めのライト点灯、ハイビームの活用」を呼びかけております。

交通事故のない安全・安心な地域社会の実現に向けて実施する警察の活動への御理解と御協力をお願いいたします。

北里大学医療衛生学部准教授

川守田 拓志 氏

1.0秒危険認知が速ければ90%の事故を回避できるといった研究があります。交通安全では、反射材、早期ライト点灯、速度の抑制によって、わずかコンマ何秒速く対象を視認できるだけでも事故回避の可能性が高まります。また、中心を見ながら同時に情報処理できる範囲である有効視野範囲により、私たちは正面を見ているときでも、周辺の部分はあまりよく見えていません。運転中は周囲の情報にも注意を払う必要があり、視力よりも有効視野の広さが交通事故との関係が深いという研究結果もあります。

人が注意を向ける対象はある程度予測でき、高めることもできます。明るい服装、反射材や発光物の着用は、交通安全の点から積極的に身につけるべきです。また、田園型事故は、見通しがいいところであっても、条件が整うと事故の発生が増加します。視線を向けるだけでこの事故発生を大幅に減らせるため、こうした教育を含め、交通安全活動の機会を増やすことは、本当に重要と考えます。

富山県自動車販売交通安全推進協議会会長

浅生 忠和 氏

富山県では多くの高齢者が日々の生活の足として自動車を使用しており、運転免許と車は手放せない状況になっております。

そのような中、高齢者の運転による操作不適や踏み間違いによる事故が多く発生しており、これらに対し、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制装置等を搭載した「サポカー」の普及が、重大事故の発生を少なくできるものと考えます。

車の進化、サポカーの普及、そして何よりもドライバー一人一人が安全運転意識を高め、人間はミスをすることを自覚し、基本運転を忘れずに思いやりを持った運転を心がけることが大切です。「交通事故ゼロ社会」は全ての人が心から安心して自由に移動できる社会であり、私たち自動車販売業界もより安全な車の普及、安全運転指導など、誰一人取り残さない安心・安全な社会の実現に取り組んでまいります。

モビリティジャーナリスト

楠田 悦子 氏

富山県の交通戦略は、地域の将来を踏まえ、公共、民間、住民が役割分担し、公共交通の存続に向けた取組をしております。自動運転や省力化といった色々な取組をされており、先進的な地域として専門家の方々も賞賛されているので、県民の皆様もしっかり応援していただきたいと思います。

高齢ドライバーの方で車の運転が怖いと思われたなら、御自身の運転状況を把握し、安全な車に乗り換えるとか、免許を返納する際には、新しいライフスタイルをご家族等と一緒に組み立て、練習し、工夫しながら移行していただければと思います。

また、安心して免許を返納できる環境は、どこかが一人でできるものではないので、地方公共団体、警察、民間、住民の皆様で横断的な組織をつくりながら、免許返納時に生活が困る高齢者がゼロとなる社会を実現していただきたいと思います。

| 令和6年度 鹿児島県 | 子どもと高齢者の交通事故防止 |

| 令和5年度 沖縄県 |

日本一安全で安心な交通社会の実現に向けて~飲酒運転及び歩行者事故のない美ら島沖縄へ!!~ |

| 令和4年度 神奈川県 (インターネット配信) |

新たなモビリティに対応した交通安全対策 |